15

Так, не сомкнув глаз, в тяжелом томлении, он и провел всю ночь. От вида праздничного стола, накрытого Еленой, как она полагала, к его пробуждению, Гапона мутило. Он выпил полный стакан красного церковного вина, позвал детей, поцеловал их, поцеловал Елену и вышел. Крепкий, сухой морозец его освежил. Улицы уже были полны гудящим народом. Люди узнавали Гапона, снимали шапки, в пояс кланялись ему, давая дорогу. Он прошел в церковь, выбрал самое новое облачение, глазетовую ризу, в которой служил рождественскую литургию, подумал: в ней и пойти ко дворцу. Но подбежал испуганный псаломщик. «Батюшка, на дворе ведь не лето! Кто его знает, что еще будет к вечеру?» И заставил надеть шубу.

На паперти его встретил Рутенберг. Окружили рабочие. Гапон растерянно оглядывался: где же руководители Нарвского отдела? Ведь отсюда, виделось ему, должно начаться головное шествие.

— Отец Георгий, помочь вам в чем-нибудь? — угадав его мысли, спросил Рутенберг. — Дайте мне план, я разберусь в нем.

— Какой план? — в недоумении спросил Гапон. — Нет у меня никакого плана.

— Ну, время начала движения, его порядок, маршруты…

— Зачем все это?.. Мы ведь отовсюду пойдем на Дворцовую площадь. Я во главе. Там соберемся. Меня пропустят во дворец. Вручить наши просьбы лично государю. — Гапон тронул карман шубы, в котором лежала петиция.

Подошли и выборные руководители отдела.

— Благословите, батюшка, в путь! — попросил Петров.

— Благословляю! Берите из церкви, из всех часовен, раздавайте иконы, хоругви, кресты. А ты, Петров, рядом со мной.

Рутенберг остановил их. Развернул план Петербурга с заготовленными еще дома отметками.

— Да вы поглядите сначала сюда, — потребовал он. — Чтобы нам первыми войти на Дворцовую площадь, можно бы направиться вот так, а потом так, — водил он пальцем по карте. — Но здесь нет оружейных магазинов. Вдруг в нас начнут стрелять…

— Господь с вами! Не будет этого! — вскрикнул Петров.

— Нет, нет, не станут стрелять, — побледнев, подтвердил и Гапон. Но тут же прибавил: — А вы Мартына послушайте, дело он говорит.

— Пойдем так, — тоном приказа сказал Рутенберг. — В случае чего разобьем двери, витрины, здесь можно будет вооружиться.

А вокруг уже колыхались хоругви, на растянутых белых льняных полотенцах держали иконы, царские портреты.

— С богом! — махнул рукой Гапон.

При виде толпы, вдохновенно следящей за каждым его движением, голос Гапона окреп. Он снова поверил в свою необыкновенную духовную силу, в свою непременную удачу.

— Спа-си, го-ос-поди, лю-уди твоя и бла-го-слови достоя-ние тво-е… — зазвенело в чистом морозном воздухе. В церковной звоннице тонко ударили малые колокола. Тысячи людей подхватили: — По-бе-еды бла-аго-вер-ному импе-ра-тору на-шему Нико-лаю Алек-санд-ровичу над супро-тивные дару-яй…

Процессия выровнялась, подобралась, выдвинув вперед Гапона, «штабных», хоругвеносцев, и начала торжественное шествие к Нарвским воротам. Рутенберга, как и Петрова, Гапон заставил пойти рядом с собой. Чем-то необъяснимым Рутенберг был потребен ему. Может быть, трезвой практичностью. А самого Гапона вперед вело уже то внутреннее возбуждение, которое горячим потоком вливала в него поющая, не в ногу, но твердо ступающая по звонкому снегу толпа. Мельком подумалось, а ведь прав этот Мартын и надо бы заранее разработать такой план, чтобы Нарвскому отделу первому вступить на Дворцовую площадь. Иначе ее могут заполнить другие отделы, и в этом безбрежном людском океане кто потом из дворцовой охраны найдет его, Гапона, чтобы проводить к государю. А ведь в разговоре с государем — весь вожделенный смысл тех дерзостно тайных мечтаний, которые он не смел открыть даже богу в своих молитвах.

— …и тебе-е, осеня-яй кре-естом твоим житель-ство… — ликуя, пела река человеческая, изгибаясь на повороте улицы. Тонко и нежно позади вызванивали колокола. Веселыми зайчиками сверкало солнце на золоченых шпилях хоругвей.

Открылась площадь. Нарвские ворота. И по ту сторону серой стеной шеренга солдат с опущенными наперевес винтовками. Холодно белели примкнутые штыки. Хоругвеносцы сбились со свободного хода. Но Гапон сделал знак рукой: прямо. И чуть примолкнувшее было церковное песнопение взлетело ввысь с прежней силой. Люди пошли быстрее, плотнее прижимаясь плечами друг к другу. Гапон выдвинулся вперед и выставил перед собой серебряный целовальный крест, который дотоле нес прижатым к груди. Он шел, чувствуя, как резкими толчками застучало у него сердце. Вдруг стало легко: шеренга солдат расступилась. Гапон искоса бросил торжествующий взгляд на идущего сбоку Рутенберга.

«Вот! Иначе и быть не могло!» — говорили его глаза.

Но это длилось всего лишь мгновение. Тут же он глухо вскрикнул. Из-за Нарвских ворот появился мчащийся во весь опор кавалерийский отряд с шашками наголо. Он промчался сквозь строй расступившейся пехоты и врезался прямо в шествие рабочих. Молча, не трогая шашками никого, но тесня и давя конями всех, кто попадался на пути, отряд рассек процессию надвое во всю ее длину и, развернувшись в конце, с такой же стремительностью помчался обратно. Тяжким гулом под копытами скачущих лошадей отозвался Карповский мост. Солдатская шеренга снова плотно сомкнулась.

Процессия смешалась, превратилась в беспорядочную толпу. Отовсюду слышались стоны, крики. Смятых, сбитых с ног промчавшейся кавалерией пытались отвести в сторону. У многих на лицах виднелась кровь.

— Что они делают, изверги! — взвился плачущий женский вопль.

— Ай! Руку… руку сломали…

Отступить было нельзя. Задние ряды за поворотом улицы не видели, что происходит впереди у Нарвских ворот, и давили всей силой, заставляя подвигаться вперед. С Гапона слетела шапка. Черные волосы растрепались. Народная лавина несла его, несла хоругвеносцев прямо на сверкающие штыки.

— За мной, товарищи! Свобода или смерть! — выкрикнул Гапон.

Он уже не подчинялся логике и здравому рассудку, обдумывать что-либо просто не хватало времени, а интуиция ему подсказывала: нет, не станут же солдаты так, без предупреждения, без предварительных переговоров стрелять в безоружную, мирную толпу, стрелять в священника… Сейчас солдаты расступятся, откроют путь. Не то их тоже сомнет, сметет толпа…

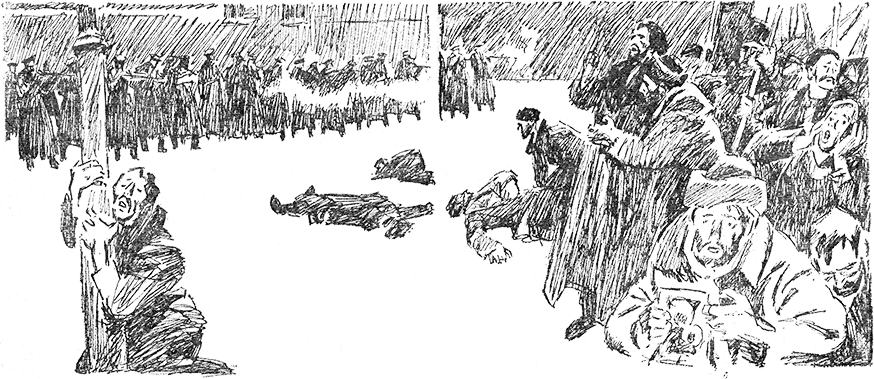

Раздался залп. Короткий, сухой. И десятки людей повалились наземь. Застонал, ловя воздух руками, Петров. Остекленевшими глазами Гапон смотрел на снег, сразу испестрившийся алыми пятнами. Кто-то рванул его за рукав, заставил упасть вниз лицом. И тут же прогремел второй залп. На этот раз не дружный, долго перекатывавшийся из края в край. Пули со свистом проносились над головой, тупо ударялись неподалеку в мерзлую землю. Отовсюду слышались мучительные стоны, крики, проклятия. Гапон чуть приподнялся, заметил мечущуюся в дикой панике толпу — скорее, скорее где-нибудь укрыться, за поворотом улицы, в ближайших дворах, — но третий залп, еще более беспорядочный и затяжной, снова притиснул к заснеженной мостовой.

Он лежал, чувствуя, как сотрясает его колючая дрожь. И от страха и от сознания безысходности всего происшедшего.

— Жив, отец Георгий?

— Жив. — Ему показалось, что это коротенькое слово вместо него выговорил кто-то другой.

— Не поднимайтесь. Поползли. — Голос Рутенберга.

Заледеневшими пальцами ощупывая притоптанный снег, Гапон пополз на животе вслед за ним. Они то и дело натыкались на сломанные хоругви, на раздавленные иконы и портреты царя, а чаще всего — на неподвижно лежащие трупы или на раненых, бьющихся в тяжелых мучениях. И всюду — кровь, кровь…

Двор, в который вползли они и тут же поднялись на ноги, был полон людьми. Одни стояли, блуждая притупленными взглядами по грудам тел, оставшихся там, посредине улицы. Другие злобно потрясали кулаками и слали проклятия убийцам. Третьи чем могли перевязывали раненых, добравшихся сюда. Их было очень много. Гапона тошнило от вида крови. Лишь несколько минут тому назад светило солнце, ликующе звенели колокола — и вот весь мир мгновенно перевернулся. Предстал самой ужасной, адовой своей стороной.

— Батюшка! Вы здесь? Слава богу! — Это Петров. Лицо у него залито кровью.

— Нет! Нет больше бога! И царя нет! — закричал Гапон, срывая с себя наперсный крест, шубу, рясу, пиная все это ногами. — Нет ничего! Нет ничего!

— Нету царя! И нету бога! — грянуло со всех сторон. — Спасайтесь, батюшка! Спасайтесь!

Его окружили рабочие. Кто-то из них отдал ему свое пальто, другой — шапку и шейный шарф. Торопили:

— Уходите скорее, не ровен час, ворвутся и сюда!

Вместе с Рутенбергом они пробились к дальней стене кирпичной ограды, их подсадили, помогли спуститься на другую сторону. Через канавы и наметы снега они в сопровождении десятка рабочих брели по каким-то задворкам, узким переулочкам, пустырям. Нарвские ворота не были видны; что там делали солдаты, неизвестно. А с других концов города доносились частые выстрелы. Гапон ладонью смахивал горячий пот с лица. Но ладонь окрашивалась кровью. Откуда кровь? Только теперь он почувствовал, что кожа на левом мизинце у него рассечена пулей.

— Везде расстреливают шествия, — сказал Рутенберг. — Георгий Аполлонович, вам надобно остричься, изменить свой облик. Скрыться. Вы понимаете?

— Я понимаю все, — стуча зубами, отозвался Гапон. — Укройте меня, Мартын! Мне они не простят.

Всей группой вошли в какую-то квартиру, где густо пахло квашеной капустой и непростиранными пеленками. Хватал за душу надрывный детский плач. Хозяйка подала длинные тупые ножницы. И Рутенберг принялся кромсать длинные космы угольно-черных волос Гапона. Рабочие, не дозволяя бросать их на пол, принимали из рук в руки. Верили в то, что священник Гапон, ныне отрекшись от царя и от бога, останется навсегда с ними, с рабочими. Остриженный, без подрясника, замотав тряпкой левую руку, в белой полотняной рубахе, Гапон обнимал их, рыдал:

— Товарищи! Братья мои родные! Смерть змеиному отродью! Если меня возьмут и расстреляют, продолжайте все равно борьбу за свободу. Помните: вы и это мне обещали!

Потом спросил Рутенберга:

— Мартын, но куда мне деваться? Меня ведь всюду найдут. Домой мне нельзя.

Он целиком отдавал себя Рутенбергу. Куда тот поведет его, туда он и пойдет. Только бы не попасться жандармам. Он торопил Рутенберга, не давал ему передышки.

И когда они заходили, чтобы на всякий случай запутать следы, то к одним, то к другим друзьям Рутенберга, без всякой к тому надобности Гапон называл себя. Он органически не мог оставаться безвестным. В нервную дрожь его бросала одна лишь мысль о возможном аресте, но еще страшнее казалось ему отделить себя, даже такого, каким он стал теперь, от имени Георгия Гапона, имени, известного всем.

Вечером, понудив пойти с собой и Рутенберга, он выступил «по поручению отца Георгия Гапона» на разношерстном собрании интеллигентов Вольно-экономического общества с горячей речью, цели и смысла которой он и сам бы не смог определить.

А на Невском проспекте в это время отряды казаков еще носились с гиканьем и пальбой, разгоняя кипевшие гневом толпы народа. Гапон понимал, что эта речь его ни на йоту не изменит обстановки, не остановит расстрел и тем более не поднимет рабочие массы к восстанию, но он произнес ее. В ней постоянно им самим упоминалось имя Гапона.

Еще позже, опять вместе с Рутенбергом, он сидел в кабинете у Максима Горького и потерянно вопрошал:

— Что же делать теперь, Алексей Максимович? Ведь стреляют на улицах. Еще стреляют.

Горький приблизился. В глазах у него блестели слезы. Стараясь ободрить сидевшего перед ним совсем разбитого человека, он хотя и ласково, но достаточно твердо ответил:

— Надо идти до конца! Вам — обязательно до конца. Даже если придется умирать.

— Умереть проще всего, Алексей Максимович, — вмешался Рутенберг, заметив, как побелело лицо Гапона. — Скажите лучше, что именно нужно делать?

— Делать? Не знаю… — Он подумал, высоко вздернув угловатые плечи, и повторил: — Не знаю… Только не сидеть сложа руки. Вам же советовали в Вольно-экономическом обществе написать прокламацию, обращенную к рабочим. Пишите, идите пишите.

— От себя? За своей подписью? — вдруг встрепенулся Гапон.

— За своей подписью, — подтвердил Горький. — Вы начинали — вам завершать.

Ночевал Гапон на явочной квартире Бориса Савинкова, куда его отвел все тот же Рутенберг. Снабдил бумагой, пером, чернилами, подсказал несколько важных мыслей, пригодных в прокламацию. А сам ушел, пообещав к утру раздобыть для него фальшивый паспорт.

Оставшись один, Гапон то садился к столу и корябал на листе бумаги бессвязные строки, то вскакивал и, подбежав к окну, с затаенным дыханием прислушивался. Ему мерещились шаги жандармов, явившихся его арестовывать. А ночь не была тихой. Одиночные выстрелы, вихревой галоп конной погони, крики: «Стой!», «Ай, ба-атюшки!» — частенько пробивались сквозь ставни. Гапон непроизвольно крестился.

Пытался представить будущее. Все рухнуло. Он видел себя на дне глубокой пропасти, из которой ему уже ни за что не выбраться на ту вершину, куда он так стремился взойти и сорвался вниз.

К государю доверенным лицом ему теперь никогда не приблизиться. И потому — «нет больше царя»! Все эти великие князья, министры, генералы разгадали ли его «тайная тайных» или просто — и по-своему резонно — посчитали: «Пора остановить попа». Но так или иначе вернуться к мирным увещеваниям рабочих в покорности власть предержащим ему, Георгию Гапону, никак невозможно. Власти этому не поверят, а рабочие за измену убьют. Но что же сошка рангом поменьше — департамент полиции, охранное отделение? Их копеечные подачки и намеки, что он продолжает дело Зубатова, только умнее и тоньше, с большим размахом и в самом желанном направлении. Где же теперь эти Лопухин, Макаров, Созонов? Поиграли — и хватит? Теперь бегают, нюхают, ищут его по следу. Он, его имя сейчас во всех рапортах и докладных записках…

Гапон скрипнул зубами. Его имя сейчас и на устах всех рабочих. К черту! Он с особой яростью мысленно помянул черта. Его, гапоново, имя и на устах у либеральной интеллигенции, у социал-демократов, у социалистов-революционеров — этот Рутенберг ни на шаг от него не отходит. Гапон нужен им всем. Он не вознесся над царскими министрами и генералами, но он подчинит своему влиянию революционные партии, оставаясь вне какой-либо партии, а тем самым становясь над всеми ними.

Кто может сегодня противостоять его авторитету в революционно настроенных массах? А завтра? Завтра, когда телеграф оповестит о петербургских событиях весь мир!

Рутенберг обещал раздобыть через Савинкова фальшивый русский паспорт. Нужен еще паспорт и заграничный. Сидеть в России, будто мышонку в норе, трясясь от страха, ему, Гапону, постыдно. Он должен быть на виду у всех, у всего мира. В Женеве или в Париже…

И, как только он решил это, сразу стали более стройно ложиться на лист бумаги такие фразы: «Родные! Братья товарищи-рабочие! Мы мирно шли к царю за правдой… Самому царю я послал письмо, просил его выйти к своему народу с благородным сердцем, с мужественной душой. Ценою собственной жизни мы гарантировали ему неприкосновенность его личности. И что же? Невинная кровь все-таки пролилась!.. Пули солдат, убивших за Нарвской заставой рабочих, несших царский портрет, прострелили этот портрет и убили веру в царя… Так отмстим же, братья, проклятому народом царю и всему его змеиному отродью… Смерть им всем!.. Я призываю всех — на помощь! Всех студентов, интеллигентов, все революционные организации — всех! Кто не с народом, тот против народа!.. Братья-товарищи, рабочие всей России! Вы не станете на работу, пока не добьетесь свободы… И оружие разрешаю вам брать, где и как сможете. Бомбы, динамит — все разрешаю… Громите царские дворцы и палаты, уничтожайте ненавистную народу полицию… Солдатам и офицерам, убивающим невинных братьев, их жен и детей, — мое пастырское проклятие… Если меня возьмут или расстреляют, продолжайте борьбу за свободу… Помните всегда данную мне вами — сотнями тысяч — клятву…»

Так он писал и перечеркивал, без конца исправлял, отыскивая и вставляя как можно более хватающие за сердце слова. Писал, иногда и сам обливаясь слезами, веря в магическую силу своего пера, веря в то, что эта его прокламация станет достоянием веков.

Он закончил ее на рассвете. Перечитал воспаленными от бессонной ночи глазами. Кажется, получилось. Не хватает, пожалуй, только заключительной строчки и подписи. Какую поставить подпись? Просто Гапон? Георгий Гапон? Он принародно ведь отрекся и от царя и от бога… Но люди от бога так легко не отрекутся. И не все слышали эти его слова. Да, да, именно поэтому…

Схватил перо и торопливо дописал: «Да здравствует грядущая свобода русского народа! Священник Георгий Гапон».

Посмотрел на часы. Двадцать минут восьмого утра. В самом низу прокламации поставил: «12 часов ночи 9 января 1905 года». Двенадцать часов ночи — это тоже умножает ее силу, придает оттенок высокой мистичности.

Удовлетворенно откинулся на спинку стула. Сделано все. Теперь остается только ждать прихода Рутенберга. И вместе с ним обдумать, как безопаснее пробраться за границу.