Книга: «Борьба за души» и другие рассказы

I

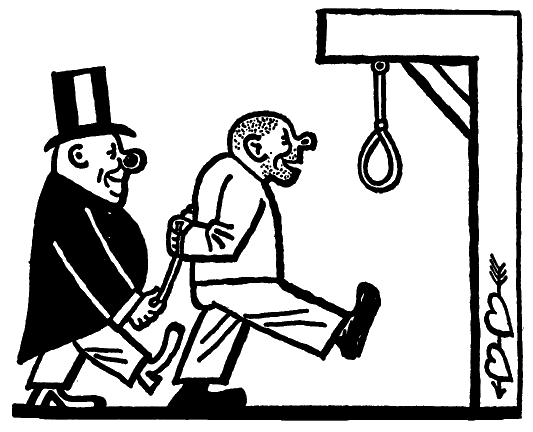

Приходский священник Михалейц был святой жизни человек с тремя тысячами крон годового дохода, не считая прочих подношений от жителей восьми деревень, входящих в его приход Свободные Дворы. Селения те были разбросаны по всей округе в горных лесах, и жили в них большей частью дровосеки, спускавшиеся вниз, в Свободные Дворы, один раз в три месяца. Но зато уж тогда, придя в костел, они обильно молились впрок на следующую четверть года, исповедывались, в несказанно блаженном страхе причащались тела Христова и со смиренными лицами каялись. Покаявшись, дровосеки направляли свои стопы в Полуденную корчму, где у них мало-помалу развязывались языки. Очищенные от грехов и настроенные на высокий лад таинством претворения хлеба в тело Христово, они становились более буйными, чем были в состоянии вынести обитатели Свободных Дворов.

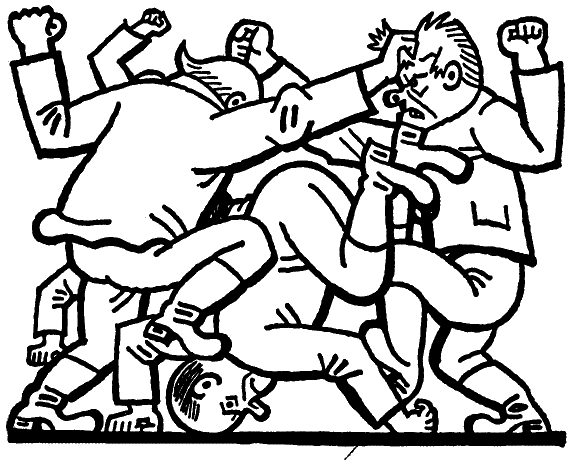

И случались в Полуденной корчме драки между мужиками из долины и мужиками из восьми горных деревень, сбросившими с себя грехи за целую четверть года. Отягощенные новыми грехами, — ибо виновны суть в ущербе, нанесенном Полуденной корчме и головам жителей Свободных Дворов, — дровосеки с посиневшими спинами ретировались после этого обратно в горные леса, и на следующую четверть года воцарялся мир.

Спустя три месяца их длинные, угловатые фигуры с кающимся видом спускались в долину, и грешники, отягощенные за четверть года бременем новых прегрешений, потрясали костел зычными голосами, слышными даже на сельской площади. А когда раздавалось «Отче наш», то издали казалось, будто жители лесов перекликаются со склона на склон: «Как поживаи-ишь, Ва-ацлав?» Громовыми раскатами отдавались вопли кающихся, когда с деревянной кафедры гремели слова одной из восьми проповедей священника Михалейца, которыми преподобный отец преследовал верующих всех девяти селений.

Но все было тщетно. Правда, кой у кого нет-нет да и скатится по загорелой щеке слеза умиления и подлинной веры, но, принеся покаяние, увалень с гор все равно шел биться в Полуденную корчму.

На время потасовки отец Михалейц уединялся в своей комнате с видом на Полуденную корчму, из-за занавески подглядывал за паствой и сообразно тому, кого из дровосеков видел дерущимися, как хороший делец заносил в свою книжечку: «Бочан — 40 раз „Отче наш“, Кришпин — 20 раз. Ишь ты, и Длоуги Антонин, — на старосту бросаться! — пятьдесят раз прочтешь „Отче наш“, и не спущу тебе даже последнее „аминь“. А-а, Черноух! — будет тебе наука, не дерись, да не будешь бит, хватит с тебя и шестнадцати „Богородиц“». Так, стало быть, это и шло. Ксендз добросовестно записывал имена дровосеков, и когда горцы приходили исповедываться в следующий раз, каждый из них получал листок с цифрой и названием молитвы, выписанными из записной книжки.

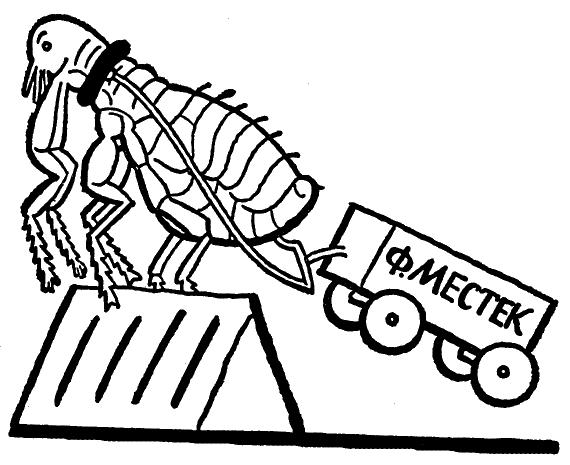

И дело спорилось, любо поглядеть! Грешники один за другим опускались на колени перед старой, источенной червями исповедальней и начинали умиленным голосом: «Исповедуюсь богу всемогущему и вам, честной отец, что после святого причастия дрался в Полуденной корчме». Это был грех самый главный, а за ним следовал целый ряд других, извечных в своей неизменности прегрешений. Что призывали имя божье всуе, что сквернословили и богохульствовали без разбору, а также… «подчас дровишки из господского леса и… опять же силок-другой с недобрым умыслом».

Целых пятнадцать лет, четыре раза в год все повторялось точка в точку, и только один-единственный раз за все это время Бочан пропустил в исповеди: «опять-же силок-другой с недобрым умыслом». С тонким упреком отец Михалейц обратился к кающемуся:

— А что силки, силки, Бочан?

— Зазря беспокоитесь, ваше преподобие, — ответствовал Бочан, — касаемо силков на сей раз ничего не вышло. Какой-то сукин сын украл у меня проволоку, а сходить в город за новой все было недосуг. Оно ведь у нас вор на воре, ваше преподобие!

Это был единственный случай, когда в перечне грехов одного недоставало. Но уже на следующей исповеди Бочан ни на йоту не отступил от всегдашнего покаяния, и к какому-то глубокому внутреннему удовлетворению приходского священника в исповедальне вновь прозвучало умиленным голосом: «опять же, силок-другой с недобрым умыслом».

Я потому говорю «к удовлетворению приходского священника», что он искренне любил этих увальней с гор и по опыту знал, что уж коли силки, и те не фигурируют в репертуаре грешника, то он дряхлеет душой и телом, и ему уже недолго жить на этом свете. Вот что значит пятнадцатилетний опыт духовного пастыря! Кончались «силки», потом исчезало упоминание о дровишках, грешник, отдав дань своему благочестию, даже не заглядывал в Полуденную корчму и с трудом тащился по лесистому склону к своему жилищу. А уж когда, бывало, его жена прибежит к священнику на дом, плача и причитая, что вчера за весь день муж ни разу не помянул ни черта, ни лешего, тут честной отец, не мешкая, отправлялся с причетником в горы, дабы со святыми дарами застать беднягу еще в живых.

Пятнадцать лет набираясь опыта, отец Михалейц пришел к выводу, что обитатели восьми входящих в его приход горных деревушек не станут лучше ни от самых прочувствованных проповедей, ни от пламенных увещеваний. Даже плача слезами отчаяния, они все равно будут считать, что все это суета сует и всяческая суета.

Поначалу священник пытался своим прихожанам растолковать, что такое благое и искреннее намерение. Но когда он им все весьма обстоятельно изложил, Валоушек из Чернкова сказал:

— Ваше преподобие, эти самые… благие да искренние намерения мы уж лучше оставим молодым. А то ведь и без них, если так пойдет дальше, зверя убудет и в силки, дай бог, чтобы в кои веки чего-нибудь попалось.

А десять лет назад Худомель, протягивая ксендзу руку, со всей откровенностью, на какую был способен, сказал:

— Ваше преподобие, мы уж, видать, не исправимся, видать все же чертям придется нас вилами в огне ворошить. Не иначе, такова божья воля.

Так со временем священник привык ко всему. В горах за Чернковом, в Волчьей долине, у него был участок леса. И вот в один прекрасный день Павличек поведал в исповедальне своему пастырю:

— … а также, ваше преподобие, подчас дровишки из господского леса, а еще в том лесу, стало быть, как в вашем, честной отец, тоже полешко-другое… Больно лютая зима была. Так что я четыре елочки в лесу вашего преподобия свалил и всякий раз при этом за вас помолился, «Отче наш» прочел. И вдруг будто какая тяжесть с меня спала, на сердце полегчало, и я, благословись, еще три свалил.

За господский лес на Павличка была наложена епитимья: десять раз прочесть «Отче наш». А за церковный — тридцать! За то, что покаялся. К тому же отцом Михалейцом сделано грешнику внушение, что духовное лицо есть представитель бога на земле, и коли кто ворует у своего священника, то это все равно, что валить елочки, принадлежащие самому господу богу.

Умудренный этим опытом, отец Михалейц попытался было убедить приходский совет не отказать в любезности и взамен леса в горах дать ему лесной участок близ Свободных Дворов, но после тщетных попыток оставил эту мысль и смирился с тем, что крестьяне грабят его с полным сознанием, что это то же самое, как валить деревья, принадлежащие самому господу богу.

Пребывая в окружении одних грешников, приходский священник с каждым годом все более отчаивался в своих намерениях наставить этих людей на путь истинный. Ибо кого бы из них ни встретил, в ответ на свои увещевания он всегда слышал слова, сопровождаемые безнадежным вздохом:

— Так-то оно так, ваше преподобие… Только я думаю, нам ничего не в помощь. Такие уж мы, видно, непутевые.

И было в том столько сентиментальности, что после пятнадцати лет борьбы с «moral insanity»[1] своих прихожан из горных селений отец Михалейц отложил в сторону записную книжку, перестал записывать, сколько раз в качестве епитимьи должен прочесть «Отче наш» тот или иной грешник, и совершенно механически один раз в три месяца выступал со стереотипным толкованием греха и последствий его. Его проповеди теряли красочность былых времен. Теперь он распалялся лишь в таком случае, как, скажем, с Повондрой, когда тот вздумал торговаться из-за лишней покаянной молитвы. Неуступчивый, как еврейский лавочник, Повондра соглашался ровно на половину.

— Ваше преподобие, только пятнадцать раз! Шестнадцатый «Отче наш», тот бы уже с таким жаром не вышел, а тридцатый?.. тем бы я только новый смертный грех на душу взял. Знаете, ваше преподобие, я уже пробовал, но с пятнадцатого до самого до тридцатого только глотал слова и все их отбарабанил, будто спешил на пожар.

И к этому привык ксендз Михалейц и даже не пытался переубедить Бочана, утверждавшего, что-де отец небесный милостив и отпустит грехи уже после третьего «Отче наш» — поелику бог троицу любит, а остальное… все равно, что бросить на ветер.

Преподобный отец чувствовал, что устал от этой борьбы за благо душ своих прихожан с гор, и когда однажды Мареш из Корженкова на вопрос: «Грешен?» молвил жалобным голосом: «Как в прошлый раз, честной отец», не стал расспрашивать о подробностях и стоически дал ему отпущение грехов безо всякого нравоучения. Духовный отец, пожалуй, и забыл бы наложить епитимью, кабы Мареш сам не напомнил: «А сколько раз „Отче наш“, ваше преподобие? Как всегда?»

Иногда к отцу Михалейцу возвращалась былая энергия, с которой много лет назад он появился в Свободных Дворах. Тогда перед очередным приходом кающихся с гор их духовный пастырь раскрывал старые номера «Проповедника», чтобы подобрать подходящие изречения, которые преобразили бы грешные души. Но затем, окинув взглядом горные вершины, столь же непоколебимые, как принципы его прихожан, он захлопывал «Проповедник» и преспокойно отправлялся в Полуденную корчму играть в карты, в «тароки»…

В конце концов преподобный отец начал сдавать позиции по всему фронту. Узрев его покорность судьбе, грешники, исповедуясь, стали помаленьку замалчивать свои грехи. Постепенно они перестали упоминать дровишки и «опять же силки с недобрым умыслом», а там и сквернословие, и богохульство, и потасовку в Полуденной корчме. Наконец в один прекрасный день Замечник из Верхнего Боурова, пробубнив формулу «Исповедуюсь богу всемогущему и вам, честной отец…», добавил возвышенно: «чист есмь, аки непорочная лилия…»

Еще в тот же день убитый горем священник подал в консисторию прошение, чтобы ему в помощь послали энергичного капеллана.

II

Фамилия энергичного капеллана была Мюллер. Он был тощ, как те аскеты, что к вящей славе божией могли целую неделю простоять без пищи на столпе. По его бледному лицу было невозможно определить возраст, и только одно, судя по этим сухим, строгим чертам, было вне всяких сомнений: свои зрелые годы капеллан проводил, не вкушая радостей. Его взор не источал, однако, и никаких неземных страстей. Даже в состоянии наивысшего возбуждения глаза энергичного капеллана смахивали на постную водянистую бурсацкую похлебку. Что же касается до манеры выражаться, то отдельные слоги он выдавливал из себя так, будто изъяснялся на церковно-тарабарском языке.

Энергичный капеллан заикался. Получив от уважаемой консистории этакий презент, приходский священник Михалейц обомлел, а его экономка ходила весь первый день, словно душа покинула ее бренное тело. Тотчас по прибытии, в речи, продолжавшейся в связи с подражанием тарабарщине более двух часов, энергичный капеллан им объяснил, что два года был миссионером в Порт-Саиде и за это время обратил там в христианскую веру «о-о-о-од-но-го м-му-лл-лу». Затем возвратился обратно в Моравию и был восемь лет капелланом в Тишнове, где э-э-э-нер-гич-ч-ч-но вырвал с корнем а-а-а-зартные картежные игры, а теперь вот прибыл сюда.

За ужином отец Михалейц, непрестанно вздыхая, делился с ним опытом пятнадцатилетней пастырской деятельности в этом краю. Энергичный капеллан, насыщаясь ломтем хлеба, отодвинул от себя тарелку с копченым мясом и сказал:

— Я-я мя-мя-мясо не-не ем, я-я э-э-то т-тут ис-сс-ко-рреню. Я-я по-по-по-говорю с ни-и-ми п-по-по ду-шам, и о-о-о-се-нит и-их с-с-вя-той д-ду-дух.

При этом он поднял свои глаза цвета водянистой похлебки к потолку и, уставившись на крючок для висячей лампы, воскликнул пророчески:

— Я-я я и-и-их о-о-обращу!

Преподобный отец отправился играть в тароки, а энергичный капеллан погрузился в своей светелке в молитвенник.

Черт его знает, как это, собственно, произошло, но только уже на другой день, когда энергичный капеллан с какой-то богословской книгой под мышкой вышел прогуляться по лесу, в кустах он услышал детский голосок: «Обратил му-му-ллу». Затем какая-то детская фигурка промелькнула в лесу и с криком «Ого-го-гооо» помчалась к кладбищу.

— И-и-и-ис-по-пор-ченные н-н-нравы, — изрек энергичный капеллан и, усевшись на меже у леса, принялся записывать для себя: «Исповедывался ли я в последний раз подготовленным и настроенным должным образом? Не затаил ли какого греха? Совершил покаяние? Не забыл указаний и поучений, ко мне обращенных? Не согрешил боле?»

Вглядываясь в горы, энергичный капеллан потряс в ту сторону кулаком и воскликнул:

— Я-я-я им по-по-покажу!

Через неделю в горах уже знали, что «молодой батюшка обратил муллу». Бочан, который на участке, именуемом «За Бабой», пилил с Фанфуликом сосну, обращаясь к своему напарнику, сказал:

— Язык у него подвешен — будь здоров! В прошлом году, в сочельник, еще когда был в Моравии, затянул «Рождество твое, Христе, боже наш», а допоет «господи, слава тебе», видать, уже нам на будущее рождество…

— Говорят, собирается нас наставить на путь истинный, — Фанфулик презрительно сплюнул.

— Пусть его расстарается, — спокойно молвил Бочан. — Только с нами это — попусту время тратить.

А Худомель, когда толковал с Валоушком из Чернкова, не преминул заметить:

— Какое там! Коли старый батюшка не отнял у нас грехов наших, так уж этот «обратил муллу» и подавно не отымет.

В горах незыблемо утвердилось мнение, что неожиданное появление молодого капеллана в Свободных Дворах есть ущемление их исконных прав. Потому в лесах множились случаи браконьерства.

Узнав об этом, энергичный капеллан убежденно воскликнул: «О-о-обращу их!» — и снова углубился в штудирование теологических сочинений.

Но кающиеся с гор не собирались так легко сдаваться. Сначала они умиленно выслушали его пылкое, продолжавшееся час с лишним, убедительное, но чересчур уж общее нравоучение, что-де «ты-ты-тыся-чи лю-людей бы-бы-бы-ли преданы анафеме и что и-и-их э-это ждет то-тоже». И печально кивали головой, что, дескать, так оно и будет. Но затем с невинным лицом подходили к исповедальне и возвещали, что безгрешны, аки Замечник из Верхнего Боурова.

Капеллан, заикаясь, отказывал в отпущении, грозил вечной карою.

Из исповедальни доносилось:

— А что д-д-дровишки? Си-сил-ки? Па-па-памя-туйте о в-вечности!

И сразу же после этого невинный, но неумолимый в своей категоричности ответ:

— Никаких силков, никаких дровишек, честной отец!

Не у одного из них лежали в кармане повестки в уездный суд, дабы через пару дней после очищения духовного предстать пред судьей светским. Но тут с полным сознанием, что против вечного проклятия не попрешь, они с физиономиями небесно-ясными и даже мученическими отпирались и от силков, и от дровишек.

— Все это пустое, — говорили между собой кающиеся с гор. — Приди хоть сам архиепископ, а не такой вот «обратил муллу»!..

III

Целых два года — к немалому удовлетворению приходского священника отца Михалейца — энергичный капеллан вел борьбу за души прихожан с гор. Тщетно мужественный капеллан стремился привить им хоть самую малую толику морали. Что об этом думают горные прихожане, настоятель прихода узнал однажды от Бочана, с которым повстречался в горах:

— Видите ли, ваше преподобие, трудно это очень. Мы свои грехи никому не уступим. Честность, она для богатых, а у нас еще ни одного порядочного человека не народилось.

— Но почему вы не каетесь, Бочан?

— Каемся, ваше преподобие, каемся, но ведь он-то нас обращать хочет, а ваше преподобие знают, какие мы шелапуты. И хоть бы молодой батюшка все время не грозились вечным проклятием. То ли дело ваше преподобие! Вы же тоже, бывало, этак по-хорошему растолкуете, что все одно черти из нас жареное сделают. Но ведь о проклятии и разговора не было! Проклятие, оно для богатых, а с нас, бедных, и котлов с серой предостаточно. И хоть бы они, молодой батюшка, не говорили, что и вперед драться нельзя и что воровать нельзя, и опять же сквернословить. Ведь хотите верьте, хотите нет, а не успел толком осмотреться, как сразу все запрещать стал.

Бочан перевел дух и с подкупающей искренностью, одаряя отца Михалейца блаженной улыбкой, продолжал:

— То ли дело вы, ваше преподобие. Ваша доброта, она из другого теста. Вы нам за целых пятнадцать лет ни разу не наказывали: «Больше этого не смей!» Вы с нами только о том старом речь вели, а о том, что наделаем после исповеди, ваше преподобие нас не упреждали!

От такого признания преподобный отец вынужден был присесть на поваленное дерево. Это было как гром с ясного неба и было печальной истиной. Ксендз вспомнил, что и впрямь за этих пятнадцать лет ни разу не предостерег свою паству от будущих грехов. Духовный пастырь жалобно устремил взор к небу, а Бочан тем временем доверительно говорил дальше:

— Тут уж ничего не поделаешь, мы к тому с малолетства приучены. Это вроде как урок у барина: выполнишь, а потом идешь сдавать. Мы, понимаете, пощипали маленько господский лес, дрались, сквернословили. А вы нам, ваше преподобие, отвечаете, что, стало быть, нужно нам благое намерение в том раскаяться, и мы раскаивались, и на коленки падали, и говорили: «Господи боже, отпусти нам, грешным». Но о том, что еще только будет, об этом вы нам не говорили ничего. А «Отче наш»? Отчего же, его каждый из нас с радостью читал, потому это было за старое, а не за новое или за старое и новое, как хотят молодой батюшка. Потому как говорит, за старое — двадцать, а за то новое, что еще только будет, тоже двадцать. Так, ваше преподобие, дело но пойдет. Барин нам тоже платят за тот лес, что уже срубили, а не за тот, что срубим послезавтра. Он ведь, молодой батюшка, когда нам так говорит, вроде нас наперед без грехов оставляет. Какое же это покаяние?! А коли кару примем загодя, то тогда, сами понимаете, на исповеди мы уже как ни на есть чистые. Но они не верят! А ведь сами наперед отпущение дали. Вот, стало быть, и приходится твердить: «Никаких силков, никаких дровишек». Потому мы уже впрок кару понесли.

Бочан, как истый христианин, смиренно попрощался со своим пастырем и с топором на плече давно ушел в гору, а его преподобие все еще сидел, жалобно уставившись на небо. А засим, чрезвычайно расстроенный, направился к капеллану Мюллеру, чтобы поведать о взглядах Бочана.

Энергичный капеллан, скорбно покачивая головой, выслушал его рассказ и сказал:

— Я-я я уже то-то-тоже в-в-вижу, что все они сброд и шантрапа.

И еще в тот же вечер написал в консисторию почтительное прошение, чтобы ему было дозволено отказаться от места в Свободных Дворах и вновь отправиться миссионерствовать в Малую Азию.

«О-обращать му-муллу…»

IV

Через два месяца в Свободных Дворах появился новый капеллан. Молодой, веселый человек, сущий клад для отца Михалейца, потому что умел играть в тароки.

Спустя четверть года по горам уже шла молва, что он ангел во плоти, а в один прекрасный день в доме ксендза появился Замечник из Верхнего Боурова, почтительно поцеловал отцу Михалейцу руку и с благодарностью в голосе сказал:

— Слава господу Иисусу Христу, ваше преподобие… С этим новым молодым батюшкой вы уж нам так потрафили, так потрафили. Уж он не спрашивает ни про старое, ни про новое, он знает, что все это без толку. Прямо ангел небесный! А как нас при исповеди обкладывает… ревем, что старые бабы.

После этих слов Замечник втащил в горницу мешок, который сначала оставил за дверью, и по-приятельски попросил ксендза:

— Оченно вас прошу, честной отец, отдайте эту косулю молодому батюшке. Ночью в силок попалась, весьма хороша… И скажите ему, что-де в благодарность это — уж больно лихо честит нас ворами да жуликами.

Не успел преподобный отец опомниться, как Замечник вытряхнул косулю из мешка и испарился, словно дух.

А на ковре перед священником лежала косуля. Как безмолвное свидетельство семнадцатилетней борьбы за Души кающихся с гор…

V

Через три дня староста перед обедом проходил мимо дома священника. Под распахнутыми окнами кухни он остановился и, втягивая носом запахи, вырывающиеся на улицу, воскликнул:

— Ах ты, чтоб тебя! Никак косулей пахнет… И сопровождаемый приятными видениями пошел прочь от дома, где в это время собирали на стол.

Гиды в швабском городе Нейбурге

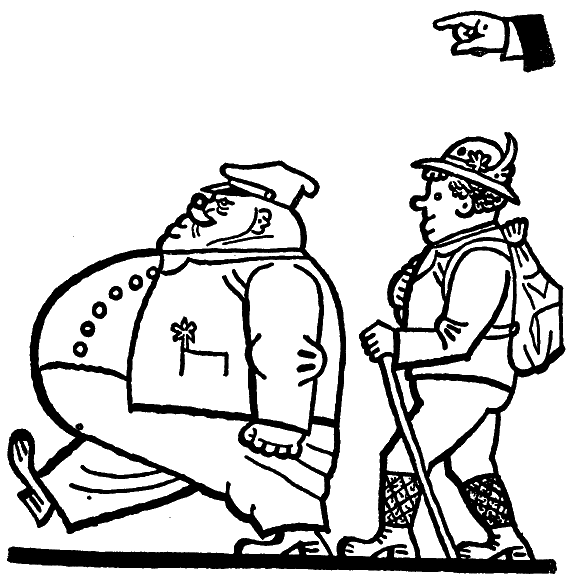

— Четыре марки да что съем и выпью, — во столько оценивал показ городских достопримечательностей и пояснения к оным господин Иогелли Клоптер, гид, обслуживающий иностранцев в швабском городе Нейбурге-на-Дунае.

Последнее из поставленных им условий вызвало во мне неприятное чувство. Дело в том, что у господина Иогелли Клоптера живот был явно ненормальных размеров. Даже по баварским представлениям о человеческой полноте!.. А надо сказать, что обычное баварское представление — это никак не меньше девяноста килограммов живого веса.

Туристу всегда резон поторговаться с гидом. Потому я стал торговаться самым бессовестным образом:

— Если не ошибаюсь, вы любитель покушать, — сказал я. — Вот если б вы были похудей…

Господин Иогелли сделался скучный:

— Еще худее?.. — вздохнул он. — Боже милостивый, видели б вы моего покойного папашу, не говоря уже о покойнике дедушке! Тот, знаете ли, только на закуску съедал целый окорок, миску клецок и горшок капусты!

— Ладно, накину три марки, — сказал я, — получите по семь марок в день.

— Черт побери, — ответил господин Иогелли с чисто немецкой изысканностью, — в таком случае вы просто жила и ходите себе по городу один. Но не попадайтесь мне под руку! Думаете, сударь, Иогелли Клоптер обчищает иностранцев? Да Иогелли Клоптеру достаточно пары-другой пива и самой зряшной закуски.

Когда я второй раз услышал из его уст слово «закуска», у меня по коже пробежал мороз. Но, к счастью, я тут же вспомнил, что в пути туристу следует наживать себе как можно меньше врагов, особенно столь тучной комплекции. Поэтому мы ударили по рукам, господин Иогелли получил четыре марки задатка и внизу, в трактире, поднес мне кружку пива.

Таков уж обычай всех гидов в баварских городах. Мелкие подношения поддерживают дружбу, но потом он выудит у вас этот маленький подарок по двадцать раз на дню.

В Нейбург ездит мало туристов. Может в этом виноват господин Иогелли Клоптер, но туристы вообще не очень жалуют «Швабенландию».

Ландшафт в окрестностях Нейбурга не слишком привлекателен. Все городки, все деревушки на один лад. А где там и сям сохранились развалины какого-нибудь старинного замка, то их реставрировали и приспособили под пивоваренный завод. По этой части баварцы — народ предприимчивый. Так поступили, к примеру, в Гендеркингене, Мертингене, Дюрцленкингене, Берсхеймингене, Иргельсхеймингене и всяких прочих «ингенах» — названия так же однообразны, как швабские газеты. Общественная жизнь во всех этих «ингенах» складывается из вражды между отдельными «ингенами» и лютых трактирных драк в каждом из этих «ингенов». А вокруг Нейбурга это страшнее всего. В столь суровых условиях своего края и вырос господин Иогелли Клоптер…

Сам по себе Нейбург — город старинный, что, впрочем, может быть сказано о любом баварском городе. Если бы я давал описание своего путешествия, то тогда бы написал, что там двое ворот, а так только упомяну, что в один прекрасный день вечером я вошел в город через одни ворота, а на другой день после обеда вышел в другие. В последнем виноват господин Иогелли Клоптер…

Есть в Нейбурге и крепостные стены, но в самом плачевном состоянии. Когда-то, несколько веков назад, шведы разрушили стены, и с тех пор нейбуржцы их так оставили. Пожалуй, это может быть объяснено и тем, что своим депутатом они всегда избирают консерватора.

Как в каждом порядочном баварском городе, в Нейбурге есть ратуша в так называемом старогородском стиле. А в ратуше крутая лестница. Это все, что мне сообщил о ней господин Иогелли Клоптер. Дунай образует здесь два рукава. И на эту достопримечательность обратил мое внимание господин Иогелли. А когда мы шли через мост, он объявил, что мост деревянный.

При входе на мост стоит на часах солдат в каске.

Для какой цели он там стоит, господин Иогелли не знал. Да и сам солдат, наверняка, тоже не имел об этом никакого понятия.

Когда мы были уже на другой стороне, господин Иогелли заявил, что в этом месте мост кончается.

Может, вы думаете, что кроме ратуши и деревянного моста, он уже больше не обратил мое внимание ни на что другое? О нет! Между ратушей и концом моста разместилось пять пивоварен и восемь трактиров… За последним трактиром — ворота, и через них я вышел из этого города, где находится архив Швабии и проживает господин Иогелли Клоптер, которого я горячо рекомендую всем туристам…

Когда мы вышли из гостиницы, где я ночевал, и перешли через мост, мой гид сказал:

— Сейчас я вам покажу старинный трактир «У корабля».

Снаружи заведение не производило отрадного впечатления.

— Надо зайти, — продолжал господин Иогелли. — Подождать одного человека.

Это было сказано столь благодушно, что не оставляло никаких сомнений: мой гид хочет выпить, да еще с процентами за выставленное угощение. Так сказать, в знак того, что наш договор обрел силу. А это самое «подождать одного человека» — лишь повод, чтобы воспользоваться дополнением к нашему договору, облеченным в формулу: «что съем и выпью».

Я заказал пива. Господин Иогелли отпил из кружки и повел разговор:

— Жду одного мерзавца. Ух, швейнкерль, швейн-бубль![2]

Он произнес еще несколько мплых слов, весьма симпатично слагающихся из «швейн», отпил снова и продолжал:

— Этот малый подложил мне свинью, сударь. Жуткую свинью! Пусть только придет, я с ним поговорю! Этот гад из Дюрцленкингена, а я — из Берсхеймингена. Мы, берсхеймингенские, «roh, awer gutmütlisch»,[3] а дюрцленкингенские — только «roh», добродушия у них ни-ни. В Дюрцленкингене — одни сволочи и швейнбубли!

— Швейнкерли, — добавил я, чтобы тоже что-нибудь сказать.

— Правильно, и швейнкерли! — подхватил господин Иогелли. — А самая большая свинья — Иоганнес Бевигн.

Он допил кружку и заказал вторую.

— Мы, — продолжал господин Иогелли, нервничая, — мы, берсхеймингенские, никогда не уживались с этой шантрапой из Дюрцленкингена. Знаете, у нас в каждой деревне говорят на свой лад, но в Дюрцленкингене до того мерзко, что нас, которые из Берсхеймингена, вообще не понимают. Мой отец был в Берсхеймингене «па-а», и этот проклятый Иоганнес вечно надо мной издевается. Что, дескать, не знает, что такое «па-а»… Швейнбубль!

— Простите, господин Иогелли, а что это, собственно, такое — «па-а»?

— «Па-а» — это, сударь, «па-а»! Как вам это прикажете по-немецки лучше сказать?

(По сей день не знаю, что такое «па-а». Так что по господину Иогелли я тоже «швейнбубль».)

— Хо-хо! Знаете, что этот сукин сын Иоганнес объявился в Нейбурге, чтобы со мной конкурировать, и повсюду распускает слухи, будто я пьяница? А сам-то — тоже мне гид, этот Иоганнес Бевигн! Стоит какому-нибудь туристу угодить к нему в лапы, как он тут же напивается вместе с господином туристом. Каналья! Поэтому обождем его здесь, и я ему скажу: «Вот видишь, швейнбубль, не смог меня по миру пустить! Меня подряжают господа туристы почище твоих, ты, мерзкий подонок из Дюрцленкингена!..» Если не дождемся здесь, то он непременно в пивоварне у Бургсхейма. А ежели не там, то тогда он как пить дать пьянствует в трактире «У большой трубки». Ну, а уж если его даже там не будет, так где-нибудь в трактире у ратуши. Или в пивоварне под замком. А коли и там его не окажется, заглянем в трактир «У последних ворот».

— А что если и там его не будет?

Мой гид трахнул кулаком по столу:

— Тогда пойдем в Дюрцленкинген!

Как видите, очень приятный господин этот Иогелли Клоптер.

Неоценимый гид для иностранцев, он знал все до мельчайших подробностей. Показывал. Объяснял. Из «Корабля» мы пошли узкой улочкой. За углом господин Иогелли остановился перед каким-то старым домом.

— В прошлом году здесь убили мясника из Вейдинга, — мрачно промолвил он, показывая на здание. — Это пивоварня Бургсхейма.

— И кто же его убил, господин Иогелли?

— Дюрцленкингенские, сударь. Они здесь сходятся. Может мой конкурент Иоганнес Бевигн тоже здесь. Пожалуйте первым!

Когда мы сели за стол, господин Иогелли взглядом знатока окинул несколько верзил, которые ссорились в углу, в полумраке зала.

— Его тут нет, — сказал он разочарованно. — Те двое, что справа, живут на Регенсбургской, а двое слева — на Аугсбургском шоссе. Этаким макаром они, прежде чем схватиться, будут цапаться еще с часок. Ничего интересного. Жаль, нет здесь парней с площади Фридриха и с Фальцской улицы… вот те умеют драться! Или из Лесхеймского предместья и еще из Гейна.

Господин Клоптер сплюнул и продолжал:

— А эти?.. Даже не знают толком, что такое нож. Им бы когда нарваться на дюрцленкингенских… Тому мяснику из Вейдинга они здорово продырявили шкуру, за милую душу! Со мной бы такого не случилось. Жалко, нет здесь Иоганнеса Бевигна. Но мы его найдем, сударь, и пусть он только цыкнет — сразу разделаем под орех!

Как видите, господину Иогелли Клоптеру чужда холодная сдержанность в обращении с иностранцами. Поистине он не чета многим другим гидам, которые при осмотре города несутся как угорелые, лишь бы поскорей от вас отвязаться.

Итак, Нейбург — город старинный. В нем много старинных зданий. К числу красивых домов с эркерами и под черепицей принадлежит и тот, в котором помещается трактир «У большой трубки». В ресторане надпись: «Просьба рассчитываться немедленно». Это мрачное, угрюмое помещение со старыми сводами, ежесекундно грозящими рухнуть посетителям на головы. Дабы этого не случилось, потолок подпирают два деревянных столба. Какой-нибудь Самсон из берсхеймингенских, вышибив столбы, мог бы разом похоронить немалую толику этих негодяев из Дюрцленкингена. Именно такого рода библейские идеи приходили тут в голову господину Иогелли.

— Если бы, — начал он, прищурившись, — их ринулось на меня слишком много, я знаю, что бы я сделал. Я бы сделал то же, что Самсон!

Господина Иоганнеса Бевигна в «Большой трубке» не было. Так и не дождавшись его появления, мы отправились дальше.

— Пошли в монастырскую пивоварню, — предложил гид. — Монастырская пивоварня примечательна тем, что…

«Ага, — подумал я про себя, — начинается скучнейшее объяснение вроде: „Здание относится к шестнадцатому веку и т. д…“».

— Ели вы уже в Нейбурге ливерную колбасу? — прервал господин Иогелли течение моих мыслей.

— Ел. Вчера в гостинице, где я ночевал.

— В таком разе вы просто не ели ливерной колбасы! Монастырская пивоварня примечательна тем, что здешние отцы францисканцы делают такую потрясающую ливерную колбасу, что, кроме чудотворного образа святого Илиодора, который привлекает паломников со всей «Швабенландии», именно их ливерная колбаса заставляет сюда ездить богомольцев даже из Верхнего Пфальца! Иногда в пивоварне столкнутся две процессии — и пошла потеха. И знаете, что делают в таком случае отцы францисканцы? Не дают им ливерной колбасы, и баста! И сразу драке конец.

(Разговор продолжается уже в монастырской пивоварне).

— А из-за чего драки, господин Иогелли?

— Из-за образа святого Илиодора, сударь. Каждой процессии хочется приложиться к образу первой, чтобы поскорей приняться за выпивку и ливерную колбасу. Ибо не может быть закуски лучше этой!

Господин Иогелли съел этой закуски целых два фунта. Вообще в этом трактире нам повезло. Мы узнали, что конкурент господина Иогелли — Иоганнес — ушел полчаса назад с одним туристом куда-то в пивоварню под замком, а перед этим справлялся о господине Иогелли…

— О, этот паскудник! — патетически воскликнул господин Иогелли. — Значит все-таки подцепил какого-то босяцкого туриста. Ничего не попишешь, придется идти за ним к крепости. Видать по всему, они нас боятся.

Отношение господина Иогелли ко мне становилось все более доверительным.

— Этого туриста, — сказал он, — вы возьмете на себя.

Пожелание было высказано решительным тоном, который означал: «Кто не со мной, тот против меня!» Мы двинулись к крепости.

К крепостным стенам прилепилось пять малюсеньких пивоварен. Они притулились к ним, словно цыплята к наседке. Под защиту крепости нейбуржцы водворили самое для них дорогое.

Во время Тридцатилетней войны к крепости прорвалась шайка шведов и в жестоком бою захватила первую пивоварню. Победители там безбожно надрались. Увидев это, крепостной гарнизон совершил вылазку, но путь пролегал мимо второй пивоварни. Осажденные не устояли. Вполне резонно решив, что если запасы не выпьют они, то их выпьют шведские ландскнехты, вместо на шведов в первой пивоварне, они обрушились на бочки во второй. И одержали победу. Осушили бочки до дна. Между тем шведы очнулись и пошли на штурм второй пивоварни. Найдя ее оккупированной, они двинулись к третьей, где упились пуще прежнего. Пили, не встречая сопротивления. Тем временем, однако, пришел в себя отряд крепостного гарнизона во второй пивоварне и отправился в третью — чтобы встать на ее защиту. Но было уже поздно. Защитники нашли одних спящих шведов да порожние бочки. Разъяренные видом пустых бочек, они перебили шведов. Это и есть так называемая нейбургская победа, как гласит надпись под фреской на крепостных воротах.

— Вполне заслуженная участь, — серьезно проговорил господин Иогелли, стоя под фреской. — Шведы тогда вообще сильно набедокурили. В Швабии, как пишут в книгах, до Тридцатилетней войны было куда больше пивоварен, чем нынче.

Теперь, как уже сказано, под крепостью их всего пять.

Ни в одном из этих достопримечательных заведений господин Иогелли не нашел своего конкурента — гида Иоганнеса, а я своего конкурента — туриста.

— Самое главное, — поучал меня господин Иогелли, с разочарованным видом покидая последнюю пивоварню, — это никого не подпускать к себе близко. Хватай кружку — швыряй, бери стул — швыряй, отломил ножку стола — швыряй. Так-то будет правильнее всего!

— Есть у меня слабая надежда, — продолжал он, когда мы шагали по крепостной улочке к воротам, — что, может, мы еще найдем этих сволочей в кабачке «У последних ворот». Что это они, издеваются над нами что ли?!

Не теряйте надежды! Мы нашли их «У последних ворот». Конкурент-турист боязливо озирался по сторонам. Господин Иоганнес смотрел вызывающе.

Мы сели напротив. Незнакомый турист и господин Иоганнес были на более короткой ноге, они уже друг друга «тыкали».

— Ты пойдешь к этому иностранцу, — услышал я громогласный совет господина Иоганнеса боязливому туристу, — и дашь ему раза, а уж с Иогелли я управлюсь сам.

В этот момент загремел господин Иогелли:

— Все молодчики из Дюрцленкингена — швейнкерли!

— А из Берсхеймингена — швейнбубли! — крикнул господин Иоганнес.

Затем просвистела кружка господина Иогелли, а ей навстречу — кружка господина Иоганнеса. И пошел дым коромыслом, потому что там еще оказалось несколько человек из предместья Лесхейм и из предместья Гейн, которые с удовольствием воспользовались случаем, чтобы разбить друг другу головы.

В наставшей заварухе я решил испариться и в дверях столкнулся с незнакомым туристом.

— Мы вас искали по всем пивоварням и трактирам, — обратился он ко мне. — Иоганнес говорил, что Иогелли ему подложил свинью своей конкуренцией.

Мы вышли из ворот Нейбурга.

— Приятный городок, — в восторге воскликнул незнакомый турист. — А то у нас, в Вюртемберге, ужас как скучно…

Вот каковы немцы и каковы гиды, показывающие иностранцам швабский город Нейбург-на-Дунае…

Ничего не может быть ужасней, чем попасть в руки почитательницы литературы, собирающей в своем салоне библиофилов и устраивающей литературные сборища, на которых подается чай и на каждого любителя литературы приходится по два крохотных калачика.

Правда, ходить на эти литературные сборища к мадам Герзановой мне не было никакой нужды, но было как-то неловко не принять приглашение приятеля, которому я однажды трепанул, будто у меня есть оригинальное персидское издание стихов Хафиза в переплете из человеческой кожи. Приятель разгласил сие среди библиофилов и почитателей литературы, и этого оказалось вполне достаточно: их меценатка мадам Герзанова выразила желание, чтобы я был ей представлен.

В салоне я нашел двенадцать открытых физиономий, с которых на меня взирала вся мировая литература. Мое появление было встречено с оживлением, и человек, у которого есть стихи Хафиза в переплете из человеческой кожи, пожалуй, имел право на целых четыре калачика!

Посему я взял с блюда четыре крохотных калачика, отчего какой-то девице в очках, сидящей возле меня, не досталось ни одного. Это ее настолько опечалило, что девица принялась говорить о книге Гёте «Избирательное сродство».

Сидящий против меня историк литературы обратился ко мне с вопросом:

— Изволите знать всего Гёте?

— С головы до ног! — ответил я самым серьезным образом. — Он носит желтые башмаки на шнурках, а на голове коричневую фетровую шляпу. Он надзиратель по продуктовому налогу и живет на Кармелитской улице.

Библиофилы посмотрели на меня печально и с укоризной. Хозяйка, дабы скрыть замешательство компании, спросила:

— Вы очень интересуетесь литературой?

— Милостивая государыня, — начал я, — было время, когда я читал очень много. Я прочел «Трех мушкетеров», «Маску любви», «Баскервильскую собаку» и другие романы. Соседи откладывали для меня литературное приложение к «Политике», и потом я залпом прочитывал все шесть продолжений за неделю. Чтение меня очень занимало. Например, я не мог дождаться, выйдет ли графиня Леония за карлика Рихарда, который из-за нее стал убийцей собственного отца, застрелившего перед этим из ревности ее жениха. Да, да, господа, книги творят подлинные чудеса! Когда мне бывало совсем худо, я читал «Юношу Мессинского». Девятнадцати лет сей молодой человек стал грабителем. Звали его Лоренцо. О да, тогда я читал! А теперь читаю мало. Меня это больше не интересует.

Почитатели литературы побледнели, а долговязый муж с проникновенным взором спросил меня строго и лаконично, словно судебный следователь:

— Золя вас интересует?

— О нем мне известно очень мало, — сказал я. — Единственно слышал, что он пал во франко-прусской войне при осаде Парижа.

— А Мопассана вы знаете? — с каким-то неистовством в голосе спросил все тот же человек.

— Читал его «Сибирские рассказы».

— Вы ошибаетесь! — выйдя из себя, воскликнула сидящая рядом девица в очках. — «Сибирские рассказы» написали Короленко и Серошевский. Ведь Мопассан француз!

— Я думал, голландец, — спокойно сказал я. — А раз француз, то, может, переведет эти «Сибирские рассказы» на французский.

— Но Толстого вы знаете? — молвила хозяйка.

— Видел его похороны в кинематографе. Но такой химик, как Толстой, который открыл радий, заслужил похорон поприличней.

На мгновенно все смолкли. Историк литературы, сидевший напротив, посмотрел на меня налившимися кровью глазами и иронически спросил:

— Но чешскую литературу вы, конечно, знаете в совершенстве?

— У меня есть «Книга джунглей». Надеюсь, с вас хватит? — проговорил я многозначительно.

— Но ведь он же англичанин, этот Киплинг, — подал голос один молчаливый господин и закрыл лицо руками, будто плача.

— О Киплинге я не говорил ни слова! — воскликнул я оскорбленно. — Я же говорю о «Книге джунглей» Тучка.

Тут я заслышал, как два господина, достаточно громко, чтобы мне было слышно, прошептали, что я животное.

Бледный длинноволосый юноша, скрестив руки, мягко проговорил, обращаясь ко мне:

— Вы не понимаете красот литературы, вы, конечно, не можете оценить ни слог, ни утонченное построение фраз, вас не вдохновят даже стихи. Помните у Лилиенкрона то место, в котором за словами чувствуется, угадывается прелесть природы: «Тянутся облака, летят, синие облака летят и летят. Над горами, долинами, над поясом лесов зеленых?»

Повысив голос и опираясь на плечо сидящего подле него почитателя литературы, юноша продолжал:

— А «Огонь» Д'Аннунцио? О, если бы вы читали это прекрасное, замечательно верное описание венецианских празднеств! И притом этот роман любви…

В ожидании моего ответа он бросил взгляд на газовый рожок и провел рукой по лбу.

— Что-то я вас не очень понял, — сказал я. — Почему, собственно, этот Д'Аннунцио на каких-то празднествах устроил пожар? И сколько лет ему за это дали?

— Д'Аннунцио — знаменитейший итальянский поэт, — неутомимо просвещала меня девица в очках.

— Удивительно, — невинно обронил я.

— Да что тут удивительного! — буквально проревел господин, не проронивший до сих пор ни слова. — Вы хоть одного итальянского поэта знаете?

Мой ответ был исполнен достоинства:

— Ну, конечно. Робинзона Крузо.

После этих слов я оглянулся по сторонам.

Двенадцать почитателей литературы и библиофилов поседели в это мгновение. И двенадцать без времени поседевших почитателей литературы и библиофилов через окно первого этажа выкинули меня вон.

Досадный случай в государственной практике

Его высочество светлейший князь Оксенгаузенский спятил. Даже у профанов в этом не возникало никаких сомнений, тем более, что это распознали и его министры, а уж те и впрямь не были гениями духа. Было бы излишне описывать, как кабинет министров долго ходил вокруг да около, никак не решаясь высказать вслух, что было у всех на уме. Будет вполне достаточно, если мы только скажем, что в конце концов министры все же сошлись во мнении, что его высочество князя Аладара — двадцать первого в ряду державных властителей, носящих это имя, — постигло такое умственное расстройство, что его состояние должно быть классифицировано не иначе, как полный идиотизм, и что, стало быть, его высочество не способны более держать бразды правления в своих руках.

Единственный, кто в глубине души испытывал желание выступить с возражениями, был министр княжеского двора. Но потом он опомнился, резонно предположив, что коллеги-министры вполне способны объявить идиотом и его, — оснований для этого было хоть отбавляй! Таким образом, в кабинете министров решение состоялось единогласно. Чтобы учредить регентство, оставалось заручиться поддержкой со стороны медиков, которые должны были засвидетельствовать то, что уже и без них было ясно любому профану.

Премьер-министр его высочества взял на себя трудную задачу обсудить этот вопрос с лейб-медиком светлейшего князя. Распорядившись вызвать его, премьер сказал:

— Любезный господин медицинский советник, я попросил вас пожаловать ко мне, потому что мне хотелось побеседовать с вами о состоянии здоровья его высочества. Дело, видите ли, в том, что мои коллеги придерживаются мнения, будто бы неоспоримые дары духа, которыми наделен наш светлейший повелитель, в последнее время…

— …развиваются с поразительной силой! Вы совершенно правы, ваше превосходительство!

— Так, так, вы угадали, именно это я и хотел сказать, господин советник. Эти редчайшие дары духа развиваются не только с поразительной силой, но и в совершенно поразительном направлении… гм… гм… Одним словом, просто невероятно. Вчера я был удостоен чести сопровождать его высочество на прогулке. В лесу нам попались на глаза силки, которыми птицеловы ловят свою добычу. Его высочество стали меня расспрашивать о подробностях. Я рассказал ему, как прилаживают эти прутики, смазанные клеем, как птица попадает в силки и потом ее уносит птицелов. Его высочество с присущей ему благосклонностью соизволили выслушать мои объяснения, а затем изволили спросить: «А что если по оплошности в силки попадется сам птицелов? Тогда его унесут птицы?»

— За-ме-чательно! Замечательно остроумно! — расхохотался господин медицинский советник. — Вот видите, ваше превосходительство, его высочество становятся все остроумней.

«И этот малый уже совсем спятил», — подумал премьер-министр и отпустил медицинского советника.

Неторопливо шагая к дому, господин медицинский советник размышлял, что должен означать состоявшийся разговор. Что премьер-министра не удовлетворил его ответ, это он почувствовал. Но чего же, в таком случае, премьер от него добивался? И вдруг эскулапа осенило, что это может означать! Да, да, не может быть сомнений. Эти люди питают какие-то недобрые умыслы против его высочества! Они хотят, чтобы он, лейб-медик, шел против своего государя! Кто его знает, что тут происходит?! Неужто после Турции и Португалии настал черед Оксенгаузена? Несомненно, именно это и замышляется. Вот они каковы, министры его высочества. Но он, медицинский советник, разоблачит этот преступный комплот. И раздобудет доказательства!

На третий день после этого придворный врач прослышал, что из Берлина в Оксенгаузен прибыл прославленный профессор по нервным болезням, доктор Гшейтле, и что его высочество дал ему особую аудиенцию, после которой приезжая знаменитость о чем-то долго совещалась с премьер-министром. Господин медицинский советник решил идти ва-банк: облачившись в парадный мундир, он отправился с визитом к профессору.

После первого обмена любезностями лейб-медик сказал:

— Как жаль, что удовольствием лично познакомиться с вами мы обязаны столь досадному в государственных делах случаю, уважаемый профессор!

Профессор поначалу посмотрел на медицинского советника с некоторым удивлением.

— Ах да, — сказал он затем, — как лейб-врач его высочества вы, конечно, посвящены в происходящее. Действительно, очень досадное дело. Но что поделаешь! Его высочество для нас безвозвратно потеряны. Думаю, что наши диагнозы совпадут. О возможности выздоровления не может быть и речи. Светлейший князь — да услышит нашу жалобу господь — свихнулся навеки. О способности править княжеством не приходится и думать. Или, быть может, вы другого мнения?

— О нет, разумеется нет, господин профессор, — отвечал лейб-медик, хватая ртом воздух. — А как долго наша столица будет иметь честь принимать в своих стенах такое светило науки, как вы?

— Я уезжаю сегодня вечером, господин советник.

Но вечером господин профессор не уехал. Уже садясь в карету, он почувствовал, как кто-то кладет ему руку на плечо… Заезжую знаменитость арестовали именем закона.

— За что? — вопрошал господин профессор, ничего не понимавший в происходящем.

— За оскорбление державного монарха, допущенное вами в разговоре с медицинским советником!

И почтенного профессора засадили. Государственная прокуратура пришла в такой восторг от достигнутого успеха, что разгласила это по всему городу. Прокурор отправился к министру юстиции с докладом о случившемся. Но когда он дошел до оскорбительных слов профессора в адрес державного монарха, министр в гневе прервал его:

— Скажи он это о вас и о медицинском советнике, это было бы самое бесспорное доказательство истины на свете!

Государственный прокурор вернулся от министра, точно его оглоушили…

Было созвано экстренное заседание кабинета; министры констатировали, что ситуация резко ухудшилась. На основании заключения одного-единственного профессора отставить светлейшего князя невозможно. Нужны заключения других ученых. Но если они найдут, что князь здоров, тогда осрамились мы. Если же они признают, что он свихнулся, то этот осел медицинский советник их тоже засадит. Потому что их заключение он все равно узнает. Как же быть?

— Надо каким-то образом избавиться от лейб-медика.

— Легко сказать, но как это сделать?

— Посадим его тоже! — сказал министр юстиции.

— За что?

— Странный вопрос! Если нужно кого-нибудь посадить, мы всегда посадим. За поводом дело не станет.

— Пошлем за ним.

— Идея!

Но посланный служитель вернулся ни с чем. Господин медицинский советник велел передать, что считает кабинет министров за сборище заговорщиков и изменников, а потому говорить ему с ними не о чем.

Министр юстиции был в восторге.

— Что и требовалось доказать! — воскликнул он. — Разве это не тягчайшее оскорбление его высочества — утверждать, что он бы мог почтить своим доверием заговорщиков или изменников?

И еще в тот же день господин медицинский советник очутился в тюрьме, в камере по соседству с берлинским профессором.

Само собой разумеется, что два таких ареста произвели в городе форменную сенсацию. Кабинет министров заработал полным ходом. По телеграфу обратились ко всем возможным авторитетам в области медицины, которые могли дать нужное заключение. Но ученые, прочтя в газетах, что стряслось в княжестве Оксенгаузенском, сочли это приглашение ловушкой, с помощью которой правительство собирается заманивать людей, чтобы посадить их за оскорбление державного монарха.

Кабинет министров был в отчаянии, а светлейший князь продолжал дуреть. Так прошла целая неделя. Его высочество уже нельзя было выпускать из узкого круга ближайших придворных, потому что иначе первому встречному сразу стало бы ясно, что с ним происходит. Спустя две недели кабинет министров собрался вновь, чтобы еще раз обсудить положение. Министр иностранных дел доложил о бесплодности переговоров с заграничными медицинскими светилами и заключил свой доклад выводом, что таким путем не прийти к поставленной цели.

Господин премьер-министр после долгих раздумий возразил:

— Неужели так важно добиться этого?

— Как так?

— Что наш светлейший князь спятил, это факт. Но ведь прошло уже немало времени, а в княжестве, не смотря на это, полный порядок. За исключением, правда, того, что его высочество не занимаются государственными делами. А разве так уж нужно, чтобы он ими занимался?

Больше экспертов не приглашали. Его высочество остался князем Оксенгаузенским.

Дорогая моя приятельница Юльча

I

Честное мое слово, я не знаю существа прелестней, чем собакоголовый павиан! Меня крайне удивляют как леопарды, которые почему-то его боятся, так и покойный Брэм, столь некрасиво его оклеветавший, назвав уродом. Правда, при первой встрече он вам и впрямь покажется этаким зверищем из апокалипсиса или с рисунков спиритистов. Но если к нему привыкнуть, то замечаешь, что под шкурой этого дьявола кроется славный характер и что в чудовище собакоголового павиана превратили исключительно люди, которые его не понимали.

Да будет мне также как человеку, занимающемуся зоологией, дозволено отметить, что собакоголовый павиан — единственная обезьяна, не издающая дурного запаха. За годы практической деятельности торговца животными из-за омерзительного запаха разных пород обезьян мне пришлось выслушать от своих клиентов немало упреков.

Вот почему я могу словами моего служителя Чижка сказать:

— Позвольте, уважаемые, рекомендовать вам собакоголового павиана!

II

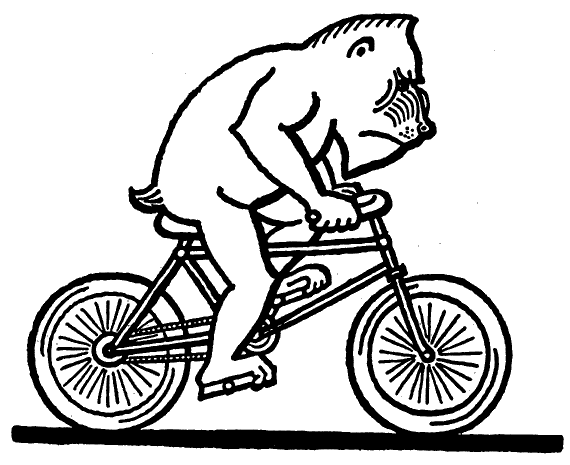

Этого собакоголового павиана звали Юльчей. Красавицей она была необыкновенной… С продолговатым носом, серебристо-коричневой шерстью, отдающей мускусом, карими глазами и маленьким интеллигентным хвостиком, столь коротким, что это давало право надеяться на полную утерю сего придатка будущим потомством в Юльчином роду. К нам Юльча попала по удивительнейшему стечению обстоятельств. Какой-то дрессировщик обезьян купил ее у Хагенбека в Штеллингене под Гамбургом. Дрессировщик содержал целый обезьяний пансион. Юльча получила тщательное воспитание. За два года она научилась сама надевать на себя какой-то замызганный бальный туалет с длинным шлейфом и тирольский костюм с пером на шляпе. Затем Юльчу учили кататься на маленьком велосипеде по кругу, есть ножом и вилкой, пить из бутылки. В этом же пансионе ее научили весьма метко плеваться черешневыми косточками по мишени. Словом, мадемуазель Юлия преуспевала во всех науках, и можно было надеяться, что она отучится ловить блох в обществе, почесываться сзади, а также искать воображаемых вшей в голове своего учителя и всех окружающих.

Наконец самоотверженный учитель задумал показать свою ученицу в пражском варьете. Предварительно, в целях рекламы, ему хотелось представить ее в редакциях ежедневных газет. Но когда Юльча уже в первой редакции съела важную статью, которая должна была пойти в вечерний выпуск, а главного редактора облила чернилами, от такого намерения пришлось отказаться.

В редакции же после этого визита на собственном опыте познали, что выкинуть на улицу дрессировщика обезьян куда как легче, чем собакоголового павиана. Юльчин учитель уже давно находился в коридоре, тогда как Юльча все еще была в редакции. Она сидела на шкафу с книгами и, просматривая географический атлас, который взяла со стола, с видимым интересом вырывала одну карту за другой. Главный редактор с двумя репортерами заперлись в телефонной кабинке и держали совет, как быть и что делать с этим дьяволом в метр с лишним ростом и ужасающими челюстями. Между тем дьявол успел сорвать внутренний телефон и через окно швырял на улицу разные рукописи со стола главного редактора. Затем Юльча с достоинством открыла дверь в коридор и, обняв своего учителя за шею, спустилась с ним в автомобиль, которым они приехали.

С тех пор господин Гарди не ходил по пражским редакциям и с ужасом ожидал, как пройдет выступление Юльчи в варьете. Ничего путного из этого не вышло. Выведя ее в тирольском костюме на сцену, господин Гарди поклонился (что Юльча весьма благовоспитанно повторила), а затем обратился к публике с краткой речью, в которой назвал Юльчу восьмым чудом света. Поначалу Юльча безучастно наблюдала свое окружение, потом глянула вниз, в оркестр, и исчезла среди музыкантов. Но из оркестра она вскоре вынырнула и появилась между передними столиками в зале уже со скрипкой в руках, где уселась на стол перед каким-то пожилым господином, который с перепугу стал ее рассматривать в театральный бинокль. Полагая, что это входит в номер, публика принялась аплодировать. Довольная первым успехом, Юльча трахнула почтенного господина скрипкой по голове и завладела его биноклем. Потом запрыгала со стола на стол, разодрала на одной даме блузку, запустила биноклем в обер-кельнера и вскарабкалась на балкон, откуда принялась швырять в партер шляпы. Зрителей охватила паника.

Тщетно господин Гарди громким голосом умолял со сцены, чтобы они не боялись, что это очень добрая кроткая обезьяна и что через минуту он публику за все вознаградит: покажет кроткого дрессированного тигра. Зал пустел с невероятной быстротой. Наконец наверх, на балкон, проникли капельдинеры и после продолжительной и упорной борьбы связали Юльчу. При этом одного из них своими крепкими зубами она искусала так, что его в карете скорой помощи пришлось увезти в больницу. Итак, когда все было приведено в надлежащий порядок и полиция оттеснила от касс толпу, бурно домогавшуюся возвращения денег за билеты, господин Гарди, не тратя времени на лишние размышления, счел целесообразным протелефонировать мне.

— Алло, мне стало известно, что вы охотно покупаете разных сногсшибательных животных. Хвалю и одобряю! Считайте меня своим добрым другом, который ни в коем случае не хочет вас провести. Вы уже когда-нибудь видели обезьяну, которая вытирает нос носовым платком?

Я ответил, что да, поскольку однажды мне самому удалось обучить этому обезьяньего самца из породы резус. Тот даже постоянно носил носовой платок при себе, в защечных мешках. Когда ему надо было вытереть нос, он просто вынимал платок изо рта, сморкался, а затем преспокойно засовывал его обратно в рот. Я продал его одной баронессе, у которой из-за этой удивительнейшей обезьяны сделался желудочный катар.

— Алло, — продолжал господин Гарди, — я начинаю как раз с того, чем вы завершили дрессировку. Вы видели обезьяну, которая ест ножом и вилкой?

— Да, господин импрессарио. У нас даже был такой развитой магот бесхвостый, что он эти ножи просто глотал. Мы отправили его на вскрытие и получили обратно целый набор приборов на шесть персон.

— Алло, — раздался в трубке другой голос (то был уже директор всего заведения), — алло, давайте короче, по-деловому! Речь идет об очень кротком экземпляре собакоголового павиана. Знаете, это та самая Юльча, то чудо, которое было на афишах. Она катается на велосипеде, пьет из бутылки, надевает бальный наряд со шлейфом, тирольский костюм, и знает много других антре и смешных трюков. Мы вам ее уступим со всем обзаведением за двести крон. Нам очень не хочется с ней расставаться, но Юльча не привыкла к публике. Впрочем, через пару минут мы у вас…

Они дали отбой прямо мне в ухо и через четверть часа привезли Юльчу на автомобиле, связанную веревкой, точно злодея. Водворили мы ее в кухню на нижнем этаже, где варилась пища для двадцати собак и ютилось несколько щенят. Те со страху забились в угол и, жалобно повизгивая, стали ждать, что будет дальше.

Мы сговорились с господами о цене. Они отдали Юльчу за сто шестьдесят крон, бесплатно оставили в придачу ее туалеты, и подозрительно быстро со мной распрощались. После их отъезда я позвал своего слугу Чижка и распорядился развязать собакоголового павиана. Чижек упал передо мной на колени и забожился, что у него на руках старушка-мать (это была неправда, ибо он уже довольно давно сбежал из дому). Увидев, что этот номер не пройдет, Чижек потребовал авансом в счет своего жалованья пять крон, объясняя это тем, что перед таким серьезным и опасным предприятием следует подкрепиться. Удовлетворился он, однако, и двумя, получив которые тут же отправился набираться отваги.

Вернулся Чижек через три часа. Я видел, как он открыл калитку и, пройдя через двор, скрылся в доме. Некоторое время внизу был слышен какой-то шум, потом все смолкло. Я проверил, заплатили ли мы за Чижка страховку от несчастных случаев и, убедившись, что да, менее обеспокоенный спустился вниз и осторожно отворил дверь в кухню.

По всему было видно, что Чижек свое дело сделал. В слабом свете висевшей на стене керосиновой лампы мне представилась умилительная картинка. Успев развязать Юльчу, Чижек теперь без движения лежал на кровати; отвага, которой он набирался за две кроны, одержала над ним верх. Юльча, вероятно решившая, что, связывая, ее опять учат чему-то новому, употребила веревку, от которой ее освободили, чтобы связать Чижка «козлом». Бедняга Чижек лежал на кровати как тюк и спал. Юльча перенесла и уложила вокруг него всех щенят, каких нашла, а теперь что-то искала у Чижка в голове. Щенята, благоразумно соблюдая тишину, ожидали, когда дойдет очередь до них. Вот при каких обстоятельствах Юльча познакомилась со мной… Я развязал Чижка, обезьяна мне помогала; затем она взяла меня за руку и ни за что не отпускала, так что я волей-неволей был вынужден отвести ее наверх. Там я ей дал яблоко и хлеба. С тех пор, умей я делать все то, что она, Юльча, пожалуй, не покидала бы меня ни на минуту. Но я не умею прыгать с дерева на дерево, оттуда на карниз, а с карниза на крышу. Кроме того я заметил, что она сильно досадует на меня за то, что я не умею раскачиваться на висячей люстре.

На эту висячую люстру Юльча вскочила в первый же вечер, когда она у нас появилась, и тщетно пыталась меня соблазнить последовать за ней. Правда, люстра все равно бы нас не удержала: она сорвалась уже под тяжестью одного собакоголового павиана. Большая керосиновая люстра слетела вниз, лампа взорвалась, вспыхнула мебель, потом занавески и пол. Пока я вызывал по телефону пожарных, Юльча удрала через окно и, устроившись на дереве напротив, смотрела на языки пламени, вырывавшиеся наружу.

Когда приехали пожарные, Чижка им пришлось из дома вынести, потому что он преспокойно спал. Из-за Юльчи спасательные работы были несколько затруднены, ибо она приблизилась к пожарной помпе и принялась попеременно раскачиваться на обеих ее плечах. Те, кто присутствовал при этом, уверяли, будто Юльча помогала гасить огонь. Очень сильно сомневаюсь. Позже, когда она однажды ночью совершила прогулку на Мальвазинки и в кладбищенской часовне раскачивалась на колоколе, они могли бы с таким же успехом утверждать, что Юльча отправилась звонить по том трамвайном служащем, которого она перед этим встретила на улице и у которого отняла фуражку, от чего этого доброго человека хватил удар. И все-таки это было очень милое создание… В тот раз, чтобы я не сердился, она принесла мне с кладбища железную табличку с надписью: «Здесь почиет мой возлюбленный супруг. Жди меня!»

Когда пожар потушили, я направился с Чижком и Юльчей в единственную спасенную от огня комнату на первом этаже. Юльча благоразумно уселась на кушетке и медленно рвала в клочья какой-то жилет, который в этой панике она захватила где-то по соседству. Никому из нас этот жилет не принадлежал, и поэтому мы ей не препятствовали.

Чижек тоже молча и спокойно сидел за столом и наблюдал за Юльчей. И вдруг он проговорил с убежденностью в голосе:

— Нет, сто шестьдесят крон за нее совсем не много. Я бы даже сказал, что это очень дешево!

Я дал ему подзатыльник. Так мы все трое — я, Чижек и Юльча с чужой жилеткой — молча просидели до одиннадцати часов ночи, размышляя каждой о своем.

После одиннадцати мы взяли Юльчу за руки и отвели в сад, в большую клетку, оставшуюся от страуса нанду, которого как-то ночью сожрали крысы. Когда мы уже хотели ее запереть, Юльча сунула руку в рот и, вытащив оттуда стальные карманные часы, протянула их мне.

Мы заперли ее, несмотря на эту взятку, и я, подав часы Чижку, спросил:

— Что вы на это скажете?

— Просто диву даешься! — ответил тот. — Я бы ни за что не смог так долго держать часы во рту.

Владелец часов так и не объявился, и я носил их еще до позапрошлого года. Часы шли очень точно и были с боем.

Из этого я заключил, что они принадлежали какому-то состоятельному зрителю, пришедшему посмотреть, как красиво полыхает наш дом.

Мало-помалу Юльча привыкла на новом месте. Вот только не взлюбила нашу экономку Фанни. Видимо по причине, что у Фанни было больше нарядов, чем у нее. У бедняжки Юльчи и вправду была всего одна юбка, хоть и со шлейфом! Все же ужасающая бедность… И вот однажды, поднявшись наверх, Юльча отворила дверь в комнатку барышни Фанни и обследовала один ее туалет. Это был красивый новый наряд, переброшенный через спинку стула. Сперва Юльче больше понравилась блузка, чем юбка. Она натянула блузку на себя, но поскольку та на ней висела мешком, попробовала надеть ее наоборот. Затем просунула голову в рукав, которому пришлось «раздаться», чтобы обновка сидела на обезьяне как следует. Но половина блузки волочилась у нее за плечом. Тогда Юльча попыталась снять блузку и натянула вторую разодранную часть рукава на ноги, а остаток хитроумно обернула вокруг головы, точно тюрбан. Но и это ей не понравилось, как утверждал Чижек, с любопытством наблюдавший эту сцену через окно. Главное, дескать, его интересовало, разорвет ли Юльча также новую Фаннину юбку.

Чижек пришел на кухню и сообщил об этом экономке предельно кратко и вразумительно:

— Барышня, барышня, она уже…

— Что уже?

— Она уже того…

— Да что того?..

— Да Юльча в вашем новом платье. Полчаса возилась, пока натянула. Вон она на псарню идет!

Я появился как раз в момент, когда Юльча с гордым видом проследовала на нашу псарню представиться в новом наряде дюжине ее любопытных обитателей. Она расхаживала вокруг клеток с какой-то дубинкой в руке. Собаки выказывали свою радость оживленным лаем. Еще бы, такое красивое и занятное зрелище! Из Фанниной юбки Юльча сделала нечто наподобие тоги, величественно переброшенной через одно плечо. С другого плеча, словно часть гусарского ментика, свисал перед блузки с блестящими пуговками. Половина блузки образовывала аккуратный тюрбан, а все облачение в целом производило впечатление вылетевшего в трубу патриарха.

Извергая ужасные проклятия, Фанни ринулась за красавицей-патриархом.

Отставной управляющий богадельни клялся, что никогда в жизни не видел, чтобы с женщины была спущена юбка с такой быстротой, как на сей раз! Несчастная мадемуазель Фанни… Отправившись спасать бренные останки своего нового платья, она, сверх этого, лишилась еще передника и юбки. К счастью, на ней оказались добротные исподние штаны, которые Фанни собственноручно сшила из велосипедных панталон времен своей молодости. С передником и юбкой в руках Юльча спокойно перемахнула через забор, перешла улицу и отправилась в Кламовский парк. Домой обезьяна и на этот раз возвратилась поздней ночью, но на ней уже ничего не было.

Лишь наверху, на Белогорском шоссе в сторону Выпиха, на телеграфных проводах еще долго висела черная юбка нашей Фанни. Как сникшее боевое знамя. А сама мадемуазель еще в тот же день ушла от нас, оставив короткое письмецо, в котором, не умея выражать свои мысли, написала, что «ее добродетель была публично расшатана».

III

Иногда, помимо радости, моя приятельница Юльча доставляла мне горькие минуты, потому что не могла уразуметь, чего я, собственно, от нее требую. Когда я сидел в саду, она часто не понимала, как выглядит тот предмет, который я хочу, чтобы она вынесла из дома в сад. Вспоминая теперь об этих давних событиях, я прихожу к убеждению, что был недостаточно систематичным. Несмотря на свою интеллигентность, некоторые понятия Юльча усваивала все же не сразу. Признаюсь, это был серьезный изъян в ее воспитании. Порой происходили вещи совершенно непоправимые. Надеюсь, однако, что если когда-нибудь в мои руки снова попадет такой же очаровательный экземпляр собакоголового павиана, я постараюсь, чтобы мы оба вели себя более разумно. Дело, видите ли, в том, что однажды в воскресенье пополудни нас посетили цирковые артисты, которые разыскивали какого-нибудь зверину по-необыкновенней.

Сперва они беседовали во дворе с Чижком, давшим полную волю своей фантазии и предложившим им для начала какую-то большую, с очень добрым нравом змею, которую мы якобы передали на воспитание одному крестьянину близ Праги, чтобы она не заболела собачьей чумой. Подчеркиваю, что это происходило в воскресенье после обеда, когда Чижек во дворе под деревьями меланхолически тянул своих неизменных полдюжины пива.

«Ложись!» — орал он время от времени в сторону псарни, где псы всех пород лаяли на дачников, тащившихся в пыли Белогорского шоссе. Собаки, однако, лаяли пуще прежнего и огрызались до тех пор, пока Чижек не оставлял их в покое.

Но в этот день бутылок оказалось больше шести, а потому Чижек в присутствии артистов ударился в романтику. Я слышал, как от несчастной доброй змеи с собачьей чумой он перешел к одногорбому верблюду, которого мы отправили в одну семью под Пльзнем.

Артист постарше в знак согласия кивал головой, тогда как младший неустанно повторял:

— Этого не может быть! Я утверждаю, что этого не может быть!

Но Чижек продолжал расписывать наши богатства, так что под конец я почувствовал себя некоей неизведанной частью суши, изобилующей животными всех пород и видов.

— Почтеннейшие, — слышал я голос Чижка, — у нас есть один короткошерстый кенгуру поменьше, и один лохматый побольше. И до чего же оба здорово плавают! А тот, который помоложе, еще замечательно настораживает уши. Мы их держим в одном заповеднике, и если господа пожелают, мы им пошлем открытку, во сколько обойдется эта парочка.

— Этого не может быть! Я утверждаю, что этого не может быть! — повторял господин помоложе, пожалуй, уже машинально.

— Ну, а что у вас есть здесь, на месте? — спросил, наконец, пожилой. — Собак мы уже видели, но они никуда не годятся, потому что…

И тут он подверг нашу псарню уничтожающей критике. Во-первых, ему не понравился свеже выкрашенный арлекинский дог. А я ведь говорил Чижку, чтобы он, разукрасив его туловище красивыми пятнами, непременно побрызгал дога сиккативом. Но Чижек забыл. Утром дог где-то такое встал под водосточную трубу и начал линять.

В свою очередь младшему не понравился огромный барбос — один из тех, которых мясники запрягают в тележки, чтобы развозить товар. Чижек утверждал, что это единственный экземпляр мастиффа во всей Европе. Пес — чтобы произвести впечатление — был привязан тремя толстенными цепями, ибо мастиффы — самые страшные из всех собак, и в Чехию до сих пор завезены не были (таким образом, совершенно безразлично, что показывать клиентам). Молодой артист негодовал, что представленный ему мастифф уже издали протягивал лапу и радостно вилял хвостом.

Критика была безжалостной, вдобавок старший, все время перебивая младшего, без конца брюзжал:

— Ну-с, что вы нам еще покажете?

Было видно, что, напрягая до крайности их любопытство, Чижек гнет чрезвычайно хитроумную линию.

— Затем у нас еще есть голуби, — спокойно продолжал Чижек.

— Что-о?! — вскричали оба угрожающе.

И тут Чижек торжественным тоном провозгласил:

— Позвольте нам, уважаемые, горячо рекомендовать собакоголового павиана. Оба они в саду… Павиан и пан шеф!

Так, благодаря Юльче я познакомился с братьями Шнейдер, артистами, выступавшими во многих цирках. У младшего была ученая свинья, что кормило его три года кряду. Потом он лишился ангажемента, свинью съел и заделался неуязвимым факиром. Но однажды он таки ухитрился себя поранить, амплуа факира забросил и теперь вместе со старшим братом выступал клоуном. Господин Шнейдер-младший повел разговор о том, что им нужно какое-нибудь животное, которое бы их дополняло.

Между тем Чижек вернулся со двора, где у нас был сарай. В тот день Юльча в наказание сидела под замком, потому что ей каким-то образом удалось дорваться до рояля и разобрать его. Правда, не полностью, но зато со скоростью много большей, нежели бы это удалось искусному мастеру-настройщику.

Юльча, эта добрая душа, приволокла с собой черные и белые клавиши, так что в рояле теперь образовались весьма приятные промежутки. Лично я был ей за это благодарен, потому что к нам дважды в неделю ходила заниматься дочурка нашего бухгалтера. Но сам бухгалтер прятал в рояле бутылку контушовки, которую Юльча, воспользовавшись случаем, не преминула выпить. Так что мадемуазель Юльчу пришлось запереть на замок, чтобы, войдя в раж, она еще чего-нибудь не выкинула.

Измученный вид моего слуги при возвращении из сарая не внушал особой радости. Чижек отвел меня в сторону.

— Пан шеф, — запричитал он, — наверно ничего не выйдет. Насосалась наша обезьянка молочка… от бешеной коровки.

Я сказал, чтобы он оставил свои пошлые каламбуры при себе и поскорей перешел к сути дела.

— Пойдите, попробуйте с ней сговориться, — продолжал Чижек с отчаянием в голосе, — ни за что не хочет одеваться! Сначала я на нее надел платье со шлейфом, но она поверх этого захотела натянуть свой тирольский костюмчик. Тогда я сказал, что если ей так хочется показаться господам в тирольском виде, то, пожалуйста, почему бы и нет, но сначала я сниму с нее бальное платье. Она послушалась, но когда на ней уже был тирольский костюм, опять захотела одеть свой женский туалет. Тогда я взял и раздел ее совсем. Вот я принес. Хоть покажем этим господам, как она хорошо одевается…

— Но это еще не все, — продолжал Чижек печально. — Тогда я решил, пусть господа хотя бы увидят, как она умеет ездить на велосипеде. Несу велосипед, а Юльча на него уселась, выехала за ворота, махнула на другую сторону и укатила.

— Удрала и все, — добавил он подавленно, — и они нам теперь ни за что не поверят, что у нас вообще есть такая тварь.

Конечно они нам не поверили. Тщетно Чижек показывал Юльчино бальное платье, тирольский костюмчик и бутылку, из которой она пьет.

Младший держал себя с жутким нахальством.

— Под это мы вам никакого задатка не дадим! — разорялся он. — Верблюд у вас где-то в Пльзне, кенгуру в заповеднике, а теперь еще в довершение всего вдруг укатывает на велосипеде собакоголовый павиан! И как раз тогда, когда вы должны его нам показать… Весьма странное стечение обстоятельств, сударь!

А старший что-то все время бубнил насчет мошенничества и под конец иронически воскликнул:

— Господа даже показывают бутылку, из которой пьет павиан… Но ведь это самая обыкновенная бутылка из-под пива!

Они ушли, в резких выражениях высказываясь по поводу несолидности нашей фирмы. В воротах тот, что помоложе, обернулся и, остановив совершенно незнакомого человека, сказал, показывая на меня:

— У этого господина укатил на велосипеде собакоголовый павиан.

Юльчу я напрасно прождал до поздней ночи. Утром я услышал из сарая голос Чижка:

— Вернулась все-таки! Куда ты девала велосипед? Нет, ты мне только скажи, куда ты девала велосипед?

Юльча не признавалась.

IV

Сидя на лавочке перед домом, я проводил с Чижком деловое совещание. Мой помощник представлял отчет за неделю, баланс разных несчастных случаев, которые вместо лаврового венка венчали деятельность нашей фирмы.

— Когда в понедельник сбежал тот злой бульдог, — вспоминал Чижек, — я сразу подумал: ничего себе, здорово неделя начинается!

— Из-за него, Чижек, у нас были большие неприятности.

— Ясное дело, пан шеф. Я, когда пошел его ловить, уже тогда знал, что что-нибудь случится. Я же не мог знать, что приведу чужую собаку. Ведь у того бульдога голова была точь-в-точь, как у нашего. И злой был ужасно, когда я его тащил от лавки, где он поджидал свою хозяйку. А в газетах даже опровержение дали, что мы крадем собак. Он мне, правда, говорил, — пан комиссар в участке, — что это не в счет, что за такую ошибку все равно полагается по носу, но только я бы хотел видеть, как он отличит бульдога от бульдога, если не отличил правого от виноватого.

Чижек весьма практично вытер рукавом слезу и нос одновременно.

— Я всегда говорю, пан шеф, если в понедельник удерет хоть одна собака, то потом всю неделю будут пропадать одна за другой. Как тогда, сразу после этого, во вторник, лохматый пинчер того инженера… Помните, он его к нам привел, чтобы за десятку отучить кусаться. Я ему сразу сказал, что он даже за двадцатку не отучится людей цапать, лучше бы его оставил дома. Но ведь вы, пан шеф, такой добряк и чего только не сделаете, чтобы фирма имела рекламу! А пинчер тут же во вторник смылся. Я думал, пес пошел домой, и позвонил пану инженеру по телефону, что его Боек уже топает к себе. Сегодня суббота, а собака еще не вернулась. Мы еще с ним хлопот не оберемся, пан шеф, я с этим не хочу ничего иметь; утром звонил пан инженер, что, мол, думает, что мы его собаку продали, как сыновья Иакова продали Иосифа. В среду пришлось закопать половину ангорской кошки, которую сожрали виверры. Я же вам говорил, давайте посадим этих виверр в железные клетки, не то они прогрызут ящик и доберутся до ангорской кошки. Что они хотят мяса, а не только салатных листьев. Ведь у них кровожадность на глазах написана. Когда я совал им в ящик салат, они сделали себе такое логово и зыркали на меня оттуда, аж страх брал. А ведь такие махонькие зверюшки. Так бы и съел их в один присест пяток…

— Вы их съели?

— Только трех, пан шеф, тех, которых я пристукнул прямо на кошке. Остальные четыре удрали. Мы их с кучером сготовили с лучком. Мясо у них беленькое, только немножко отдавало дичиной — оттого, что они так дико набросились на кошку. В четверг мы удачно продали парочку декоративных фазанов. У самца не хватало немного перышек в хвосте, которые у него выдрала такса. Я бы мог вырвать несколько перьев из хвоста у павлина и пришить их фазану, да вспомнил про вас, пан шеф — что-то вы скажете, когда в субботу вернетесь домой и увидите павлина такого изукрашенного. И потом, я думаю, это была бы просто несолидная сделка. В пятницу мы продали одну русскую борзую, а одна сбежала. Пан бухгалтер сказал, что в таком разе это аннулируется.

Итак, вот каким был баланс за неделю моего отсутствия. Я уезжал в Дрезден, намереваясь купить что-нибудь стоящее из тамошнего зоопарка, который ликвидировали. За восемьсот марок мне там предложили старого, хромого, облезшего льва. Даже дай я его обить новой шкурой, хромым он бы остался все равно. Правда, у него было славное прошлое: десять лет назад он растерзал в одном цирке свою укротительницу. Но на что он годен теперь? Кто его нынче купит? И все же кое-что я в Дрездене купил. Фараонову мышь! Это зверек много меньше льва. Мышь поместилась под пальто, чтобы на границе мне не пришлось платить пошлину. Кроме того, это имело еще и то преимущество, что с ней мне дали в поезде отдельное купе. Фараонова мышь, видите ли, очень несчастное животное. Брэм включил ее в число хорьковых хищников, а те отнюдь не издают благоуханного аромата. Что же ей, бедняжке, прикажете делать?

— Послушайте, Чижек, — обратился я к своему верному слуге, — будьте добры, объясните мне, пожалуйста, почему это Юльча, когда я показывал ей фараонову мышь, сначала что-то пробурчала, а через минуту появилась с золотым пенсне на носу? Правда, вы говорили, что за время моего отсутствия Юльча ничего не натворила, но все же опасаюсь, что это пенсне означает что-то недоброе.

— Только не извольте пугаться, — ответил Чижек. — Пенсне не принадлежит никому из персонала. Это у нас была баронесса Добрженская, приезжала сделать заказ на шесть охотничьих собак. А нас ей рекомендовала княгиня Коллоредо-Мансфельд. Но когда баронесса приехала, сразу прибежала Юльча, прыгнула ей на спину и сняла у нее с носа пенсне. А когда мы привели баронессу в чувство, она уехала и заказ взяла обратно. Странная баба, брезговала после обезьяны надеть пенсне на нос! А по мне, так ничего страшного не произошло.

Чижек снова получил подзатыльник.

V

Бывали дни, когда Чижек впадал в задумчивость. Такое углубление в себя обычно, как правило, предвещало большие события. Если к тому же у него пробуждалась жажда знаний, то это неминуемо предвещало несчастье.

Однажды, когда я возвращался домой, он стоял у ворот и, пребывая в глубокой задумчивости, спросил меня, какая-такая, собственно, есть на водокачке машина, чтобы закачивать воду на такую высоту, как стоит наш дом. Я объяснил ему физический закон сообщающихся сосудов.

— Ладно, — сказал Чижек, — это я уже понял, это большой напор. А вот нельзя ли чего-нибудь придумать, чтобы остановить воду?

— Как так? — спросил я.

— Да так, пан шеф. Я, понимаете, думаю, не вредно изобрести что-нибудь такое, чтобы автоматически закрывать водопровод… если случится такое несчастье, что кто-нибудь открутит кран и воду нельзя остановить. А то очень неприятно, если вода затопит весь дом.

Я потребовал, чтобы он немедленно сказал, почему его интересуют такие странные вещи.

— Не думайте, пан шеф, — продолжал Чижек меланхолически, — что мне это пришло в голову просто так, с бухты-барахты. Что это было бы очень практичное изобретение, — это я подумал, когда увидел, как Юльча крутит водопроводный кран в коридоре на втором этаже. Я, конечно, знал, что силенка у нее есть, но что она его открутит так быстро, этого я никак не ожидал. Я считал, ей придется повозиться дольше, а на самом деле не успел я сходить за кучером, чтобы он тоже пошел посмотреть, как Юльча уже открутила кран и уселась на крыше, на мостике возле трубы. Вы бы, пан шеф, в жизни не сказали, что водопровод нельзя закрыть! А как вода течет по лестнице — прямо водопад. Внизу в кухне уже плавает скамеечка для ног. Лавка стала тяжелая и стол тоже. Но пока ничего, еще держатся. Хотя уже прошло больше часу. Кучер говорил, что наверно провалится потолок. Так что мы перебрались в безопасное место.

Чижек печально показал на свой чемодан у забора.