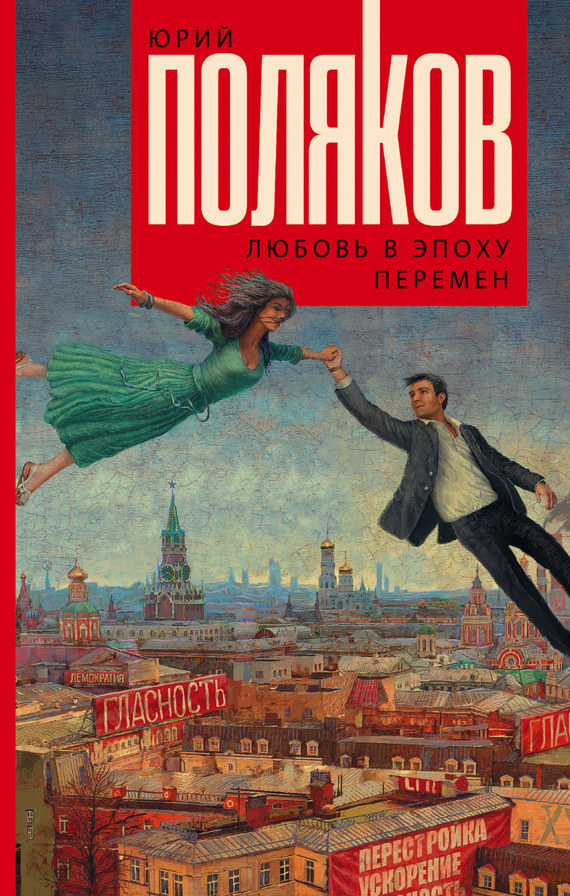

Книга: Любовь в эпоху перемен

Любовь в эпоху перемен

Мелькнула женщина за облетевшей сливой,

Плач флейты яшмовой затих на берегу.

Туман над озером горчит, как дым пожара.

Грустна любовь в эпоху перемен…

Дымы над широкими трубами Битцевской ТЭЦ были похожи на толстые витые колонны, подпирающие тучное небо. Москву замело и заморозило. Такого марта не помнил никто, только старик-охранник на проходной твердил, что схожая природная невидаль случилась в канун беды.

– Какой беды?

– Убийства.

– Какого убийства?

– Сталина.

– А кто ж его убил?

– Ясно кто. Евреи.

«Вот народ! Ты с ним про погоду, а он с тобой про Сталина и евреев!»

Гена Скорятин, седой апоплексический импозант, стоял у приоткрытого окна и опасливо курил, как подросток, заскочивший на перемене в школьный туалет – «дернуть» по-быстрому, пока не застукала Фаза. «Немка» Фаина Федоровна Заубер обладала уникальным нюхом на табачный дым. Фантастическим! Она могла спокойно заполнять сидя за столом классный журнал, но вдруг ее ноздри хищно вздрагивали, лицо вспыхивало карательным румянцем, а немаловажный зад резво отрывался от стула, и Фаза тяжким командорским шагом безошибочно направлялась к тому «мальчиковому» туалету, где творился смертный грех табакокурения. Сказав: «Ни на кого не смотрю!» – она крепко брала преступника за ухо и тащила через всю школу во двор, проветриться. О, это был путь позора! Под ногами путалась глумливая малышня, гоготали издали жестокие дружки, успевшие спрятать свои окурки, но главное – обидно хихикали ровесницы, чьи форменные юбочки день ото дня становились все короче, а ноги все длиннее! К тому же, ухо раздувалось, как ватрушка, и долго потом болело.

Скорятин пощупал мочку, вспоминая стальные пальцы Фазы, и выпустил в приоткрытое окно струйку дыма. Отсюда, с шестого этажа, из редакторского кабинета, было видно, как прохожие, подняв воротники, спешат меж сугробов домой, к теплу, а за ними гонится, извиваясь, поземка. Метель залепила снегом даже огни светофоров. Машины, сгрудившись на перекрестке в безнадежном заторе, жалобно и разноголосо сигналили. На белых лобовых стеклах мятущиеся «дворники» едва успевали выскабливать удивленные полукружия. Толстый регулировщик, стянутый портупеей, как готовая к переезду подушка, размахивал полосатым жезлом и, казалось, дирижировал воем автомобилей.

Сделав последнюю долгую затяжку, Скорятин выбросил окурок, и тот затерялся в косо летящих белых хлопьях.

«Дожил, ёкарный бабай! В собственном кабинете уже и покурить нельзя. Как в школе! Запретили! И кто? Заходырка. Сволочь, тащит все, что под руку идет!»

Но бесился он не из-за воровства, которое стало в Отечестве чем-то вроде обмена веществ в организме. Казалось, перестань люди воровать, брать взятки, откатывать – все сразу остановится, замрет: заводы не будут дымить, поезда стучать по рельсам, самолеты не смогут взлетать и садиться, банки торговать деньгами, а танки вращать башнями, целясь во врага. Казалось, без воровства исчезнет смысл существования, ибо на честные деньги жить неинтересно и утомительно. Злился он по другой причине: Заходырка стала лезть в его дела – нагло и нахраписто. Вот и сегодня, едва поздоровавшись, голосом следователя спросила: «А где же ваша статья?» – «Твое-то какое дело? Твое дело, коза, по калькулятору маникюром щелкать и ноги задирать!»

А статья вышла отменная. Одно название чего стоит – «Клептократия»! После многих лет разлуки вдохновение ворвалось в остывшее Генино сердце, как буйная старшеклассница в спальню пенсионера. На следующий день утром он перечитал сочиненное в ночной лихорадке и вместо привычного срама за неодолимую приблизительность слов почувствовал сладкое стеснение в горле – верный признак удачи. Но публиковать нельзя! Ни в коем случае! Кио – жуткий человек. Отобьет голову одним щелчком. И не печатать тоже нельзя. Хозяин требует: скорей, скорей, скорей! Хорошо ему: сидит, хорёк, в Ницце, купается в Средиземном море, гуляет по Английской набережной, заказывает по Интернету тёлок и трахается, как тропическая землеройка. Одно слово: Кошмарик!

Скорятин прижал воспаленный лоб к стеклу, почувствовал ледяной ожог и, посвежев, вернулся к столу, заваленному бумагами. Чего там только не было: рабочие полосы, депеши из инстанций, приглашения на приемы и презентации, «трудные» тексты, письма читателей, готовые материалы, отпечатанные на «собаках». Сверху лежал ксерокс чудодейственной мужской диеты «Простоед», выловленной в Интернете заботливой Алисой. Из-под «Простоеда» торчал конверт с билетами на премьеру «Ревизора» в театре имени Таирова. Обозреватель «Мымры» Сеня Карасик был на прогоне и радостно доложил, что это лучшая работа гениального Йонаса Жмудинаса – мастер от души поквитался не только за ужасы советской оккупации, но и за все обиды Великого княжества Литовского.

Гена задумался: спектакль – удобный случай. Надо же наконец вывести Алису в люди, показать и поглядеть, как на нее посмотрят. Бог даст, обойдется: Марину давно уже не зовут в приличные места, знают, что напьется и набезобразничает. Со времен, когда она была молода и красива, у нее осталось веселое чувство вседозволенности. Может и драку устроить из ревности, но вероятность встречи жены и любовницы ничтожно мала. Стоит рискнуть. В последние дни ему часто приходила мысль о тектоническом переустройстве жизни. Однако выведя женщину из сумрака спальни, можно ее не узнать. Ошибиться нельзя: старость надо встретить с удобной, нежной, надежной подругой. Разводиться и делиться совсем не обязательно: вон сенатор Буханов, когда к себе на Кипр летает, полсамолета бронирует под свой гарем с детишками, говорит: «Отдыхать надо по-семейному!»

Скорятин спрятал конверт в боковой карман, решив спуститься к Алисе сразу после планерки. В предчувствии близкого свидания тело замечталось, а пожилые гормоны затомили сердце несоразмерными желаниями, не зря же Гене раз в три месяца вкалывали молодильный тестостерон. Скоро снова идти: шарик-то сдувается. Такая вот романтическая химия…

Он сел в кожаное кресло «босс» и, чтобы отвлечься, взял со стола свежий номер журнала «Денди-ревю». Ну охломоны! На глянцевой обложке был изображен президент в виде Карабаса Барабаса с пышной накладной бородой. В правой руке гарант сжимал плетку с тремя хвостами, на которых теснились слова: «Цензура», «Нечестные выборы», «Политзаключенные». Левой дергал за веревочки, на них корчились неприятные марионетки, напоминавшие лидеров парламентских партий. А на дереве сидел бесстрашный Буратино, означавший, надо полагать, внесистемную оппозицию. Приставив растопыренные пальцы к шнобелю, деревянный человечек дерзко дразнил разгневанного суверена, одетого в пижаму дзюдоиста.

«И ведь не боятся же!» – покачал головой главный редактор и щелкнул пальцем по рыжему замшевому носу песцового снеговичка, стоявшего рядом с монитором.

Потянувшись до хруста в суставах, он взялся за почту, разобранную секретаршей: письма были вынуты из конвертов и прикреплены к ним степлером, чтобы не перепутались. Когда-то, давным-давно, больше всего на свете журналисты боялись попасть под страшное постановление ЦК КПСС «О работе с письмами трудящихся»: за не отправленный вовремя ответ ничтожному жалобщику можно было схлопотать выговор и даже вылететь с работы. Нынче хоть все письма, не читая, сваливай в мусор – никто не заметит, всем наплевать. Прежде начальство все-таки интересовалось: о чем там, внизу, попискивает прижатый тоталитаризмом народец? Пресса была чем-то вроде смотрового окошечка в камеру заключенных. Теперь никому ничего не надо, кроме денег, теперь, блин, демократия: не нравится власть – не выбирай. Она сама себя выберет. На то и урны. Поэтому пресса почти разнадобилась – держат так, для приличия, чтобы на переговорах западные умники не доставали.

Однако Геннадий Павлович сохранил старый советский обычай начинать рабочий день с редакционной почты, читал, писал резолюции, направлял в отделы, хоть знал наперед: если сотрудники и ответят авторам, то с вежливым хамством. Сделать с этим ничего нельзя. Время такое. Память о том, что сам он по молодости поучаствовал в сотворении нынешнего несуразного мира, жила в его душе подобно давнему постыдному, но незабываемо яркому блуду. Скорятин вместе с Мариной, семилетним Борькой и трехлетней Викой стоял в 1991-м в живом кольце, заслоняя Белый дом, прижимая к груди бутылку с вонючим «коктейлем Молотова» и готовясь к подвигу, но танки не приехали.

«А может, остаться сегодня у Алисы? – возмечтал Гена. – Виталик, вроде, на сборах… Нет… Ласская снова запьет…»

В первом письме ветеран лесной промышленности из Сыктывкара с подходящей фамилией Сердюк возмущался вырубками зеленого богатства и предлагал организовать «вооруженные народные дружины для защиты деревянного золота от беспредела».

«А что? Правильно!» – подумал Скорятин.

Ему самому иной раз хотелось, выходя из дому, прихватить шестизарядный «винчестер», подаренный акционерами к пятидесятилетию. Народ стал нервным, драчливым: если похмельный мужик в магазине лез без очереди, его давно уже никто не останавливал и не совестил – зарежет. Были случаи. А кавказская пацанва превратила соседнюю общагу в аул и совсем обнаглела: затащили в подвал и всю ночь поганили школьницу, возвращавшуюся из балетного класса. Сначала, как говорится, чем могли, а потом, ублюдки, пуантами. Милиция связываться не хотела – под окнами визгливые горные тетки орали, что только проститутки ходят на улицу вечером без родственных мужчин. Скорятин позвонил начальнику отделения по фамилии Гантулаев, погрозил публикацией. Дело завели. Тогда приехали белобородые аксакалы с дарами. Дело закрыли. Гена вскипел, но ему объяснили: «терпилы» сами забрали заявление и теперь меняют квартиру – улучшаются.

«Кстати, а что у нас с шестой полосой?» – спохватился главный редактор.

Там под рубрикой «Социология для бедных» с колес шла статья знаменитого правозащитника Адама Королева. Называлась она «Гимн понаехавшим». Автор был когда-то знаменитым диссидентом, сидел, стучал, митинговал, призывал раздавить гадину, но устал и затворился в санатории. Зато его сынок, редкий балбес, крутил бизнес с кавказцами, и старичка попросили тряхнуть либеральной стариной. Точнее, позвонил из Ниццы Кошмарик (он теперь, видите ли, кавказскую карту разыгрывает!) и приказал: «Нужна статья о том, что Россия без мигрантов погибнет!» «Зачем?» – удивился Гена. «Много знаешь – мало получаешь! – хохотнул хозяин. – И готовь бомбу про Кио!» Под ником Кио в телефонных разговорах проходил кремлевский скорохват Дронов. Скорятин еле отыскал Адама в Рогашках, долго уламывал, сулил тройной гонорар, убеждал, взывая к политкорректности. Убедил. Однако статья вышла не про то, как полезны «понаехавшие», а про то, какой ужас начнется, если русские сорвутся с цепи.

Гене страшно захотелось набрать Алисин телефон, но он удержался. Пусть попереживает, погадает, почему не зашел утром? Как говорил покойный тесть, женщина – существо ожидающее. Мужчина – ожидаемое.

Главный редактор развернулся во вращающемся кресле и посмотрел на стену: там между двумя большими фотографиями висели оттиски полос. На левом снимке Ельцин, воздев беспалую руку, вещал с танка. В толпе можно было узнать молодого Скорятина, худого и ярого. Рядом стояли гордый Исидор и пьяный Шаронов. Правая фотография запечатлела великую тройку: Сталина, Черчилля и Рузвельта на Ялтинской конференции. Вожди читали «Мымру». Шутейный фотомонтаж к юбилею подарили коллеги из «Огонька». От одного снимка к другому протянулась рейка с пронумерованными гвоздиками. На них накалывали сверстанные полосы – и можно было одним взглядом оценить готовность выпуска. Шестой гвоздик пустовал.

«Не сдали полосу, мерзавцы!» – Гена сердито нажал клавишу селектора, оставшегося еще с советских времен. Аппарат давно устарел, несколько раз ломался, но его чинили, хотя стоило это дороже, чем установить японскую систему связи.

Секретарша не отзывалась.

«Где ее черти носят! Не редакция, а Гуляй-поле какое-то!» – выругался он и вдавил клавишу с надписью: «Жора».

– О величайший, слушаю и повинуюсь! – сквозь шипение ответил всегда веселый Дочкин.

– Что там с шестой?

– Ты гений! – ответил Жора.

– Да ладно… – Гена улыбнулся с чемпионским смущением.

– Гений! Не спорь, о скромнейший из скромных! Аристофан Свифтович Салтыков-Щедрин! «Клептократия»! Убиться веником! Это та-а-ак рванет!

– Ты никому не показывал?

– Ну ты спросил! Могила. В номер?

– Повременим.

– Прав, прав, о дальновиднейший! А знаешь, какой сегодня день?

– Какой?

– Двадцать четыре года, как умер Танкист.

– Неужели двадцать четыре?

– Да, Гена, да! «Проходит жизнь, проходит жизнь, как ветерок по полю ржи…»

– Надо помянуть.

– Когда? – оживился Жора.

– Пока не знаю.

– Жду команды, о златоперый! Водка стынет в жилах.

– А что там с шестой? Бред Адама поставили?

– Стоит.

– А где полоса?

– Сун Цзы Ло держит.

– Почему?

– Правит «Мумию на вынос!».

– Поторопи! Не люблю я пустые гвоздики в понедельник. Помнишь, как Танкист говорил?

– Помню: сам погибай, а газету выпускай.

Конечно, теперь, когда все делается на компьютере и, нажав кнопку, можно увидеть на экране любую полосу, рейка, гвоздики, правленые оттиски выглядят глупым приветом из прошлого, из эпохи незабвенного Танкиста. Скорятин зажмурился: ах, какое было время! От клацающего линотипа он бегом нес теплый набор, завернутый во влажную гранку, метранпажу, клал на оцинкованный стол и умолял:

– Семёныч, быстрее, график срываем!

Семёныч, толстый, степенный мужик, неторопливо вытирал ветошью руки, испачканные типографской краской, разворачивал гранку и качал головой при виде бесчисленных «вожжей», тянувшихся от зачеркнутых неверных слов к правильным, выведенным на полях четким подчерком.

– Над стилем работаешь, Паустовский? Ну-ну…

Метранпаж ослаблял винты талера, вынимал из набора, поддев шилом, ошибочные строчки, вставлял новые, вбивая их на место деревянной рукояткой, и прокатывал свежий оттиск. Через минуту Гена уже мчался по коридору, гремя полосой, в корректорскую. Женщины возмущались: продукты, купленные в обеденный перерыв, были сложены в сумки, оставалось дождаться радостной вести, что номер подписан, – и домой, к мужьям, к детям. А тут такое! Они, как куры, набрасывались на текст, «строчили» – читая на пару и сверяя правку. Не найдя ошибок, подписывали полосу.

Дальше путь лежал к уполномоченному Главлита, которого звали по старинке цензором. Он-то и допускал полосу к печати – залитовывал. Замечательное время! Все было просто и ясно: ты хочешь сказать правду, а кто-то наверху тебе не велит. Значит, или ты его обманешь, перехитришь, обведешь, словно нападающий защитника, или он заткнет тебе рот, и ты напишешь неправду, а наутро твое вранье прочитают миллионы доверчивых подписчиков. Конечно, на самом деле все было сложней и тоньше. Власть напоминала тяжелого и подозрительного больного. Чтобы убедить его в необходимости укола, приходилось хитрить, заходить с разных сторон, даже порой соглашаться, будто он совершенно здоров, а потом, улучив момент, – воткнуть шприц. Обманутый хроник вопит, но уже поздно, поздно: струйка правды расточилась по гнилой крови. Если удавалось, друзья гордились тобой, а женщины смотрели восхищенно-влажными глазами. Если не удавалось, что ж – друзья скорбели, а женщины смотрели сочувственно-влажными глазами. Ах, какое было время!

…Уполномоченный Главлита, молодой смешливый парень, сидел в отдельном кабинете без таблички. На стене – большая карта нерушимого СССР и вырезанный из журнала портрет старины Хэма в знаменитом шкиперском свитере. На столе – стопка непонятных справочников без надписей на корешках. В углу – сейф для особо секретных инструкций. Цензор всегда работал, как бухгалтер, в нарукавниках – свежие оттиски пачкали одежду. Он откладывал новый роман Хейли или Стругацких, просматривал полосу, приветливо кивая каждый раз, когда видел, что его замечания учтены и текст исправлен. Потом улыбался и хитро смотрел на стажера:

– Значит, говоришь, самое тяжелое – поднять нашу легкую промышленность? Лихо! А вот это просто клёво: «Кресло дается чиновнику, чтобы работать головой, а не отдыхать ягодицами!» И название отличное – «Ситец – тоже броня!». Сам придумал?

– Сам.

– Опасный ты парень! Ладно, не бойся – оставляю. Может, из тебя Юрий Трифонов выйдет. Будут доценты изучать раннего Скорятина, и меня, цербера бумажного, добрым словом вспомнят. А это еще что такое?

На лице цензора возникло выражение детской плаксивой обиды:

– Ну сколько раз повторять: нет никакого Кустанайского танкового завода. Ну нет его! Есть Кустанайский завод сельскохозяйственных машин. Исправляй! Не залитую.

– Корректура домой ушла… – побледнел от ужаса будущий Трифонов.

– Догоняй теток!

В тот вечер номер подписали на час позже. Вот тогда-то Гена впервые и попал на ковер в кабинет Танкиста. Преступление было очевидно: на пятнадцати гвоздиках висели подписанные полосы, и только под одним зияла пустота. А виновником этой страшной пустоты был он, Скорятин. Главный смерил злодея долгим тяжелым взглядом, отчего Гена невольно встал по стойке «смирно».

– А если бы газету в окопах ждали? – спросил Танкист прокуренным скрипучим голосом. – Молчишь? М-да… Выгнать тебя к чертовой матери с волчьим билетом, и плевать, что за тебя, дурака, хорошие люди просили.

– Иван Поликарпович…

– Молчать! Не выгоню. Мозгам своим скажи спасибо. Я в журналистике сорок лет, фронт прошел, а мне и в голову ни разу не пришло, что дефицит тряпья – то же самое, что нехватка брони на Курской дуге. Разгромом попахивает. Молодец ты, хоть и разгильдяй! В последний раз прощаю. Иди! Стой! Начальник в кресле не только головой работает, но и задницей. Сам узнаешь. Сгинь с глаз моих, обормот!

За Гену просил тесть, заведовавший в Художественном фонде закупкой свежей живописи, а дочь главного оказалась, как на грех, художницей – «авангардурой». Так он сам выражался в узком кругу. Танкист относился к мазне единственного ребенка точно к обидной болезни, вроде диареи. А что поделаешь – кровиночка.

Иван Поликарпович Диденко (в редакционном обиходе – Танкист или Дед) редактировал «Мымру» лет двадцать. Фронтовой корреспондент, разъезжавший на броне танков чаще, чем на редакционной «эмке», он умудрился даже затесаться в одну из групп, посланных вывесить на рейхстаге знамя Победы. Но отряд накрыли минометным огнем, и задание они не выполнили. Когда-то Дед гремел очерками о послевоенной Кубани, сильно отличавшимися от сытой и веселой жизни киношных казаков. Он даже сидел в следственном изоляторе, пока разобрались, вернули партбилет и вставили за казенный счет железные зубы. Свой первый серьезный пост, и не где-нибудь, а в «Правде», Танкист получил после того, как хорошенько «протащил» безродных космополитов в краевой газете. Вся читающая страна повторяла тогда его каламбур: «Борьба с “космополипами” требует скальпеля!» Он долго работал заведующим отделом в главной партийной газете, а потом ему доверили самостоятельное дело – новый еженедельник «Мир и мы», созданный в самом конце «оттепели» при Обществе дружбы и культурных связей с зарубежными странами, чтобы продемонстрировать «определенным кругам на Западе», что в Советском Союзе тоже есть беспартийная, даже свободная печать. Диденко вызвал сам Суслов и сказал:

– Давай-ка посмелей, но без партизанщины. Не подведи!

Не подвел: газету делал лихо, дерзко, с выдумкой, но без карманного интеллигентского кукиша. Острые материалы обязательно согласовывал на Старой площади. Впрочем, это не спасло его от инфаркта и двух выговоров – с занесением и без занесения. Однако в те времена, когда Скорятин после журфака, по протекции тестя (сначала Гену распределили в «Тургайскую правду»), пришел в «Мымру», Ивана Поликарповича редко звали Танкистом, чаще Дедом. Он превратился в усталого, обрюзгшего старика с одышкой и синими губами сердечника. Обычно вечером, в четверг, Дед сидел над готовыми полосами, мрачно рассматривал визы корректуры, ведущего редактора, штамп Главлита и никак не решался подписать выпуск «в свет», напоминая сапера, тяжко склонившегося над миной неведомой конструкции. А утром, придя, как всегда, к девяти, он пил чай с баранками и косился на «вертушку» – телефон цвета слоновой кости с латунным советским гербом на диске. Партийное начальство начинало рабочий день с чтения главных газет: «Правды», «Известий», «Совраски», «Комсомолки», «Труда»… До «Мымры» руки доходили часам к одиннадцати. Как раз в это время Дед просил секретаршу, служившую с ним, кажется, еще в «Красной Кубани»:

– Зинаида, накапай валерьяночки!

Когда стрелки, малая и большая, сходились на двенадцати, его морщинистое лицо веселело, а в начале первого, поняв окончательно, что роковых ошибок в номере не обнаружено, Дед, потирая руки, собирал редколлегию, чтобы поощрить, пожурить и поставить коллективу новые задачи. Ну а если все-таки, очень редко, «вертушка» звонила, он осторожно брал трубку, слушал нагоняй, багровея, никогда не спорил, отвечал по-военному: «Виноват», «Не повторится», «Учту», «Так точно!» Но никогда не выдавал на расправу сотрудника, допустившего прокол или неположенное своемыслие. Лишь потом, отдышавшись, приняв седуксен, Диденко вызывал «вредителя», ставил по стойке «смирно» и воспитывал крупнокалиберным окопным матом. Чаще всего попадало Скорятину, которого так и тянуло к разоблачениям и запретным темам. Наругавшись, Танкист брался за сердце и говорил уже спокойно, почти жалобно:

– Гена, не надо! Зачем?

– Но это же правда!

– Да нет никакой правды! Правда – то, от чего жить хочется. А когда от правды впору удавиться, это не правда…

– А что же это, Иван Поликарпович?

– Сам когда-нибудь поймешь… Ладно, иди! В последний раз прощаю.

Сколько их было, «последних прощений», – не сосчитать…

Сняли Танкиста вскоре после прихода Горбачева. Тогда многих погнали. Убрали, не дожидаясь оплошности, как полагалось прежде, при застое, просто вызвали на Старую площадь и освободили. От оскорбительной внезапности Дед слег с инфарктом и в редакции больше никогда не появлялся, а его немногочисленные вещи, включая макет «тридцатьчетверки», вывозила Зиночка – нерасписанная жена вдового шефа. Это обстоятельство они почему-то тщательно скрывали, хотя даже студенту, пришедшему в «Мымру» на практику, первым делом докладывали:

– С Зинаидой Антоновной повежливей. ППЖ!

– Что?

– Походно-полевая жена.

На пенсии они наконец расписались. Диденко выздоровел, поднялся, кто-то даже видел его 9-го мая у Большого театра в орденах и медалях. Умер он неожиданно: гулял во дворе и слушал по приемнику, висевшему на груди, трансляцию Съезда народных депутатов. Когда Зинаида, увидев в окно неладное, прибежала к рухнувшему в сугроб мужу, из транзистора молотил всезнайка Собчак, бодрый, как распорядитель утренней гимнастики.

Шабельский, сменивший Деда, велел убрать из редакции все напоминавшее о временах Танкиста, в том числе и рейку с номерами. Но когда Скорятин стал главным, он распорядился вернуть гвоздики. Зачем? Ну, во-первых, так привычнее. В старости не поспеваешь за торопливой новизной, которая кажется лавиной нелепостей и ошибок, и хочется чего-то давнего, знакомого, привычного. Кроме того, рейка с гвоздиками казалась ему признаком власти, как, скажем, скипетр или горностаевая мантия монарха.

Гена снова нажал кнопку – секретарша не откликалась.

«Вот сучка!»

Тогда он вызвал по селектору своего первого заместителя Сун-Цзы-Ло. На самом деле звали его Володей Сунзиловским. Когда-то он учился в институте восточных языков на китаиста, готовился в дипломаты, забредал на сходки Рыцарей Правды, сидел, молчал, ухмылялся… Сгубила его безответная любовь: втюрился в однокурсницу, сделал предложение, получил обидный отказ и наложил на себя руки – неудачно, по-детски. Как «суицидалу», ему прилепили диагноз, сослали на год в академку, но главное – он стал невыездным, и международная карьера накрылась большим медным тазом с колосистым советским гербом на днище. В журналистику Володя попал случайно: принес с улицы в «Мымру» статью о жуткой расправе на площади Тяньаньмэнь. Написал с тайных слов потрясенного однокурсника, служившего в советском посольстве в Пекине. Тот уверял, будто танки ездили по башни в размолотом человеческом мясе. Врал, наверное. Вон, сначала тоже кричали, что и в Белом доме в 1993-м убили тысячи людей, а потом оказалось: всего двести, и ни одного депутата. Шабельский пришел от материала в восторг и взял Сунзиловского на договор, а потом и в штат. Володя долго вел международную политику, дорос до зама. Исидор, мечтавший возглавить «Известия», готовил его в преемники, но не вышло. Неудавшийся китаист был скрытен, замкнут, немногословен, чурался женщин и очень редко смеялся из-за своих огромных желтых зубов, которые при малейшей улыбке выпирали изо рта, делая его похожим на веселую лошадь.

К 1991-му сумасшедших вокруг стало столько, что, казалось, в Москве проходит Всемирный фестиваль буйно помешанных. Доктора хором каялись за карательную психиатрию и признавались в жутких врачебных ошибках. Сунзиловского объявили жертвой совкового произвола, сняли диагноз и выпустили наконец в Китай. Вернувшись, он совсем перестал улыбаться, затуманился и ходил по редакционным коридорам скорбной тенью. Правда, не забыл угостить коллектив кислой китайской водкой, настоянной на змее.

– Ну и как там, в Поднебесной? – любопытствовали сотрудники, запивая кислятину родной «Пшеничной».

– Мы идиоты! – отвечал он.

– Почему?

– Скоро поймете!

В кабинет к себе он пускал неохотно, а дома у него вообще никто не был, хотя в те времена вломиться кочующей пьяной оравой к кому-то на квартиру в полночь и гудеть до утра было делом обычным. Осчастливленный хозяин хмурился, протирая сонные глаза, вываливал из холодильника последние припасы, а за водкой бегали потом к таксистам. Поговаривали, что Володя пишет стихи в духе Ли Бо, но их тоже никто не видел и не читал. Однажды Веня Шаронов, не найдя собутыльников в пустой редакции, решил проведать загрипповавшего Сунзиловского, взял пузырь и без звонка поехал к нему в Сокольники. На осторожный вопрос из-за двери: «Кто там?» – остроумный Шаронов ответил не своим голосом: «Мосгаз», намекая на знаменитого душегуба Ионесяна, в 1960-е кромсавшего топором доверчивых москвичей. Но Володя шуток не понимал, потянул носом воздух, отпер и попал по полной программе. Шаронов обнаружил за дверью квартирку, любовно отделанную в китайском стиле: ширмы, бамбуковые занавески, низкая мебель, яркие бумажные фонарики. Со стен свисали свитки с иероглифами, птичками и кудрявыми срединными пейзажами, а также майоликовые талисманы с алыми кистями. Из угла мудро улыбался Конфуций. На бамбуковом столике стояли крошечные глиняные чайнички и чашки, пахло жасмином. Простой, как сто грамм, Веня вломился в самый разгар изысканной чайной церемонии и воскликнул:

– Ну, ты прямо Сун Цзы Ло какой-то!

Кроме Володи, одетого как мандарин, в чаепитии участвовала замужняя мымринская дама в едва наброшенном на голое тело шелковом халатике с серыми уточками. Больше ничего выведать у Шаронова не удалось, как Жора ни накачивал его пивом с водкой.

– Женская измена охраняется государством! – еле ворочая языком, отвечал Веня.

Коллектив в ту пору был немалый, сто человек с лишком, поэтому редакционные сплетники так и не смогли вычислить, кто же чаевничал с зубастым китаистом на низком ложе. А за Володей с тех пор закрепилось прозвище «Сун Цзы Ло», на которое он с удовольствием откликался, чувствуя себя почти великоханьцем.

В последние месяцы Сунзиловский выглядел плохо, похудел, в лице появилась сухая желтизна, ходил, шаркая, и останавливался перевести дух. Говорили: «онкология». Зато он стал чаще улыбаться, и все наконец узнали, кто же та секретная дама. Корректорша Мила Тюрина теперь безвылазно сидела у него в кабинете, щебетала и с ободряющей улыбкой смотрела на больного Володю безнадежными глазами.

– Что происходит? – строго спросил Скорятин, когда Сун Цзы Ло тяжело уселся перед ним. – Где «Мумия»? – и осекся: бедный Сунзиловский сам стал похож на мумию.

– А нам это надо? – спросил зам, едва открывая рот, чтобы не показывать некрасивые зубы.

– Но другие-то пишут!

– Ты же знаешь, почему они пишут и откуда ноги растут. Нам-то это зачем? Кошмарик приказал?

– Нет.

– Тогда зачем людей стравливать? Ну да, у нас семьдесят лет была такая религия. Все молились на Светлое Будущее. Пролетариат – бог. Классовая борьба – Богородица. Маркс с Лениным – пророки. Верили, что человек и наука могут все. Понимаешь, все! Могут труп сделать нетленным. Почему мощи Ильи Муромца не гниют, мы не знаем. Чудо! А почему Ленин не гниет или почти не гниет, знаем. Наука! Мавзолей – храм этой бывшей веры. Зиккурат. Пирамида. Какая разница! Но теперь мы снова хотим верить в Бога Живаго, а не в Человека. Ладно! Попробуем. Но пусть эти позитивистские мощи лежат там, где их положили. Не мы положили, не нам выносить. Лет через сто разберутся…

– Ты уверен?

– Уверен. Китайцы древней и мудрей нас. Думаешь, они не знают, сколько народу Мао угробил? Отлично знают. Но условились: лет пятьдесят об этом ни-ни. Думать – пожалуйста. Говорить – нет…

– Разве это хорошо?

– Плохо. Но мерить прошлое настоящим еще хуже. Ведь то, что для нас зло, для потомков может оказаться благом. И наоборот. Так бывает.

– Конфуций?

– Не исключено. Не надо глумиться над бывшей святыней. Люди совсем отучатся верить. Понимаешь?

– Ну да…

– Ген, сними из номера «Мумию»!

– Я обещал.

– Кому?

– «Мемориалу».

– Напрасно. Сборище обиженных внуков.

– Ну, это как сказать, – возразил Скорятин.

Он ждал от «внуков» премию «За борьбу с тоталитарным прошлым».

– Сними!

– А что в «дырку» поставим?

– Найдем. Может, еще и некролог какой-нибудь выскочит. Жизнь течет. Помру – напишете.

– Типун тебе на язык!

– Я пошел?

– Иди! – бессильно махнул главный редактор.

– Ты что-то сегодня плохо выглядишь.

– Просто устал, не выспался.

– Я тоже думал, просто устаю. Оказалось – симптом. Чуть ли не главный. Обследуйся! Тут важно не прозевать. На второй, даже третьей стадии теперь лечат…

– Обязательно! Может, Вов, тебе в «кремлевку» залечь? Я позвоню.

– Оттуда меня точно вынесут, как Ленина. Помнишь, у Веньки:

Икрою кормят в ЦэКаБэ,

Зато врачи ни «мэ», ни «бэ».

Володя тяжело встал и пошаркал к двери.

– Как тебе моя «Клептократия»? – вдогонку спросил Скорятин.

Его задело, что Сун ничего не сказал о статье, а ведь Гена под большим секретом дал прочесть только ему и Жоре. Володя остановился, с трудом повернулся, улыбнулся шире, чем обычно, – во весь свой лошадиный оскал:

– Прежде чем говорить императору правду, не забудь встать на колени. Ты не осторожен, мой друг!

Гене показалось, что у бедняги похудели даже зубы.

Проводив Сун Цзы Ло, Скорятин попытался снова сосредоточиться на письме о незаконной вырубке Коми-лесов, но не смог. Он не выспался, чувствовал себя старым, усталым и, поднимаясь в редакцию, на шестой этаж, даже не заглянул, как обычно, на третий, в «Меховой рай», к Алисе, чтобы выпить кофе и поболтать. Ему было совсем скверно.

Ночью, очнувшись от путаного сна с погонями и сердечным испугом, он долго лежал, не открывая глаз и надеясь уснуть, но в голову лезло все то, от чего удавалось отмахнуться днем. Вспоминал ссору с Викой, ее уход из дому и ненависть в глазах дочери, когда она, обернувшись на пороге, сказала: «Ну пока, dady!» Английское словцо прозвучало как «дядя». За что? Была дочь – и нет!

Да и последний Маринин запой дорого обошелся. Она безобразно чудила, пыталась отравиться горстью антидепрессантов. Таблетки удалось выбить из рук, они раскатились по ковру, жена ползала на коленях, собирая, а он со скандалом отнимал. Когда примчался семейный «нарколог-гинеколог» (доктор сам себя так называл в шутку), Ласская, раздевшись догола, бегала по квартире, тряся жирным телом и мотая огромной вислой грудью. Она с девичьим хохотом увертывалась от нацеленного шприца и воображала себя, вероятно, чертовски пикантной. Догнали, повалили, укололи…

Мучил недавний звонок Корчмарика из Ниццы. Сбежав от прокуратуры, хозяин руководил «Мымрой» с Лазурного берега. В редакции его прозвали «Кошмариком» – за улыбчивую и непредсказуемую свирепость. Он добыл по случаю жуткий компромат на своего давнего врага – могучего кремлевского разводилу Дронова и потребовал, чтобы Скорятин сам написал разоблачугу.

– Леонид Данилович, а может, пусть лучше Солов, – уныло предложил главный редактор, – в стихах…

– Никакого Солова. Никаких стихов. Если будет утечка, нам всем пипец! А Солов – пустобол, в фейсбуке все вываливает: и как пожрал, и как поспал, и как трахнулся. Сам накатаешь. Лично. Ты же хорошо сочиняешь. Тряхни стариной!

– А Дронов? – осторожно спросил Скорятин.

– Не бзди, Гена! Ему конец. Дофокусничался, Кио! Мать его…! Мы вобьем последний гвоздь в гроб этого…!

Хозяин выматерился с прилежной изобретательностью интеллигента в третьем поколении. И Гена тряхнул, сочинил, да так сочинил, что сам удивился, перечитывал и розовел от удовольствия: «Даже кремлевские звезды краснеют со стыда, глядя на ваше казнокрадство! Карамзин на вопрос “Что происходит в России?” отвечал кратко: “Воруют…” Но вы свершили то, чего прежде не бывало в многогрешном Отечестве нашем, вы превратили пошлое воровство в мегапроект, в государственную идеологию, в религию. Осталось учредить медаль “За казнокрадство”…»

Несмотря на предупреждение, Гена показал статью самым надежным – Жоре и Володе. Хотелось похвал. От Кошмарика не дождешься, а только: «За что я вам плачу?! Разгоню к чертям свинячьим!» Раньше он всегда давал читать написанное Марине, но она стала слишком придирчива в последнее время, наверное, чует измену. Даже во сне у нее подозрительное выражение лица.

Включив ночник, Скорятин раскрыл книгу модного писателя Миши Эпронова, но с первых строк ему сделалось тошно. С ума, что ли, сошли?! Очерк о доярке для «Сельской жизни» в прежние времена лучше писали. Силос какой-то! Он встал, заглянул в холодильник, поел и бродил по большой квартире, вздрагивая от шорохов, скрипов, водопроводных урчаний, пугаясь нагромождений советского авангарда, выползавшего из рам. Тесть, уезжая в Германию, лучшие картины увез, но кое-что, поплоше, оставил, хотел забрать позже и не успел.

Скорятин, жуя, долго смотрел в окно на заснеженный Сивцев Вражек, плотно уставленный прямоугольными сугробами, в которые за ночь превратились припаркованные автомобили. Вернувшись в спальню и улегшись в широкую супружескую постель, он старался не глядеть на мерно дышавшие тучные останки Марины.

В молодости Гена любил жену без памяти, нетерпеливо вожделел и ревновал к каждому, кто бросал заинтересованный взор на ее стати. Будь он военным при оружии – обязательно пристрелил бы кого-нибудь, посмевшего коснуться проникающим взглядом его женщины! А теперь? Теперь такое чувство, что спишь в одном купе с похмельным, закусившим черт знает чем попутчиком, – и когда долгожданная конечная станция, никто не знает…

«Нет, у любви, как и у жизни, должно быть только начало. Конец любви – это даже не смерть. Гораздо хуже!» – бессонно думал он, мучаясь в нервической полудреме и вспоминая молодость, когда каждое пробуждение становилось радостью.

…Они учились вместе в университете и поженились на последнем курсе. С восьмого класса Гена занимался в кружке юных журналистов при доме пионеров, даже получил почетную грамоту как лучший юнкор Бабушкинского района, печатался в многотиражках, даже опубликовал в «Алом парусе» заметку «Здравствуй, лось!» – про сохатого, забредшего в город из лесу. Однажды Фаза после урока тяжело посмотрела на юнкора и сказала: «Останься!» Он похолодел: «Ну какого черта было курить натощак!» Однако речь пошла о другом.

– И как ты с таким немецким на журфак собрался?

– Не знаю.

– А кто знает, Шиллер? Завтра останешься – будем заниматься по два часа. Каждый день. Понял?

– Понял.

И Фаза, растившая без мужа мальчиков-двойняшек, стала ежедневно вбивать в него немецкий язык, как железную сваю в мерзлый грунт. Иногда он делал уроки у нее дома вместе с близнецами, послушными, четкими, как маленькие солдатики вермахта. Отец с матерью, узнав, что сын занимается с репетитором, долго совещались, крутя так и сяк семейный бюджет, и выделили ему двадцать пять рублей в месяц, но когда он принес Фазе в конверте четвертной, она взбесилась и чуть не выгнала его вон.

– Мне не деньги твои нужны! Мне надо, чтобы ты артикли не путал и приставок отделяемых не глотал, думкомпф!

«Проведать Фазу!!! Говорят, совсем ослепла…» – делая пометку в ежедневнике, он вспомнил старушку, которая на прошлогоднем сборе класса натыкалась на рослых, раздобревших своих учеников, угадывая: «Петя? Володя? Леночка?…»

За все лето Гена так и не выбрался на Торфянку искупаться с друзьями, но немецкий сдал на «отлично», хотя гоняли его, как врага народа, даже заставили Гейне наизусть читать. Однако в университет юнкор все равно не поступил: схлопотал тройку за сочинение. Возмущенная директриса школы Анна Марковна, тоже принимавшая участие в его судьбе, помчалась в приемную комиссию, где работала ее подруга. Вернулась расстроенная, сообщила: «Ты ляпнул две ошибки, синтаксическую и стилистическую, а это – твердая четверка». Тройку вкатили из-за небывалого наплыва «блатных»: ректору пришлось выбирать между дочкой известного историка-диссидента и сыном заместителя директора ЦУМа. Победила, конечно, торговля. Но диссидент сбегал в Минобр, пошумел, и дочку взяли на вечернее отделение, чтобы потом тихо перевести на очное.

А Скорятина забрали в армию, в ракетные войска, на Кольский полуостров. Сначала было тяжело, особенно в «учебке», да и потом, в части, нелегко. К изматывающим дежурствам и брюзгливому недовольству офицеров добавлялось дурное всевластие «стариков», гонявших «салабонов», как крепостных. Особенно лютовал сержант Мастрюк, который постоянно всем грозил надавать по ушам и приводил приговор в исполнение, используя для экзекуции колоду засаленных взводных карт. Почему-то он сразу облюбовал Генины уши, торчавшие на стриженой голове подобно двум локаторам на сопке. Было больно и унизительно. Но потом Мастрюк спьяну задрался с чеченцами из автовзвода и попал с переломом основания черепа в госпиталь, откуда его комиссовали. И через год Скорятина, отстегав по заднице ремнем, торжественно перевели в «скворцы», – жить стало лучше и веселее. В части оказалась отличная библиотека, и он много читал, особенно когда стал «стариком» и обрел тот ленивый досуг, какой возможен лишь в последние сто восемьдесят три дня службы на «точке», затерянной в мшистых скалах. Он писал Фазе письма на немецком, она отвечала, указывая ошибки и давая задания. Анна Марковна присылала темы сочинений и экзаменационные вопросы, выведанные у подруги, чтобы он, гордость школы, охраняя родину, мог подготовиться к реваншу. Гена помнил, что в приемную комиссию надо представить свежие публикации, и накатал пару текстов о мужественных буднях Н-ского подразделения, где командиры отечески-требовательны, а солдаты радостно-исполнительны. «Дивизионка» охотно тиснула его заметки под рубрикой «Ратная вахта», которую между собой ракетчики называли «Здравствуй, сказка!». С тех пор по просьбам однопризывников он строчил письма девушкам, томящимся во всех уголках огромного Советского Союза. Содержание было примерно одно и то же:

Вернусь и сразу обниму Тебя, прижав к груди. Жди, не давая никому! А если дашь – не жди!

Офицеры же стали звать писучего ефрейтора «военкором», вкладывая в это слово свое незлобивое презрение к армейской печати.

Ракеты, спрятанные поблизости в бездонной шахте, могли смести пол-Европы, но Скорятин об этом не думал, хотя знал: предполагаемый противник тоже обладает ядерным оружием, способным разнести в пыль Москву вместе с Бабушкинским районом. Атомная война казалась менее реальной, чем замысловатые выдумки Станислава Лема, Айзека Азимова или Роберта Шекли: на гарнизонных полках имелась даже Библиотека мировой фантастики. Бойцы-ракетчики, запершись в каптерке, пили спирт, купленный вскладчину у прапорщика, и пели под гитару, переиначивая советский шлягер:

Летит по небу сорок тонн. Прости нас, город Вашингтон…

Иногда Гена просыпался среди ночи, отгибал край байкового одеяла, служившего шторой, и впускал в казарму немного незаходящего летнего солнца. Он вынимал из-под подушки книгу, открывал страницу, заложенную фоткой одноклассницы, не отвечавшей на письма, и пропадал в чудесном мире чужого воображения. Собрание сочинений Джека Лондона было прочитано дважды с первого до последнего тома. Мартин Иден стал его старшим братом, которому хочется подражать во всем. Лежа на узкой солдатской койке, Скорятин мог часами мечтать о чем-то беспредметно-нежном и бесформенно-грандиозном, в его фантазиях отзывчивая девичья красота переплеталась с земной славой. В реальность бойца возвращал крик дневального: «Взвод, подъем!» Еще он читал фантастику, но вскоре мыслящие вакуумы, влюбленные андроиды, параллельные миры и нуль-транспортировки стали не интересны, как игра в «морской бой» на уроке литературы, когда класс бурно спорит, почему умная и тонкая Наташа Ростова втюхалась в дворянского раздолбая Анатоля Курагина, кинув замечательного Андрея Болконского. Вот тебе и дуб при лунном свете!

Домой Гена вернулся возмужавшим, окрепшим, его лицо, до призыва почти детское, обветрилось и посуровело, а в движениях появилась взрослая уверенность. Если в «учебке» он извивался на турнике, будто червяк на крючке, то через год уже крутил «солнышко». Пока Скорятин, гордясь своей мохнатой, словно бурка, дембельской шинелью, ехал на поезде в Москву, вся казарменная дурь и бестолочь как-то отшелушились, осталась благодарная тоска по тем временам, когда сердце, бесприютное по природе, стучало в добром согласии с ухающим строевым шагом. Перезимовав, он снова подал документы на журфак и поступил без конкурса, как положено тому, кто отдал долг Родине. Кстати, за сочинение на вольную тему «Мое Заполярье» ему поставили «отлично». Экзаменатор даже потом спросил удивленно:

– Вы написали: «Полярный день – это полярная ночь наоборот»?

– Я.

– Недурственно, очень недурственно! У вас способности. Не промотайте!

Темноволосую Марину Ласскую Гена заметил на первой же лекции. У нее было тонкое восточное лицо, гордый нос, резко очерченные губы и большие туманные глаза. Ее фигура ошеломляла избытком женственности, заставляющей мужчин оглядываться, мечтательно цокая языками. Она играла маленькие роли в студенческом театре, который разместился в университетской церкви Святой Татианы: сцену сколотили как раз на месте алтаря. Услыхав от внука про такое безбожество, бабушка Марфуша в ужасе перекрестилась: «Кому храм, а кому срам». Но бедный влюбленный не пропускал ни одного спектакля с участием Ласской, хотел даже записаться в труппу, но режиссер посмотрел на него грустными глазами и покачал головой: не подходишь. А вот Лёшка Данишевский им подошел и прыгал чёртом в «Черевичках». Отец Алексей теперь в пресс-центре Патриархии служит.

При каждой возможности Гена старался сесть на занятиях поближе к Марине, перехватить ее взгляд, подсказать нерасслышанное слово преподавателя, поднять упавшую тетрадку – все бесполезно: они едва здоровались. Он сообразил, в чем дело, и отрастил на висках волосы, как у актера Боярского, чтобы прикрыть свои броские уши. Не помогло. Ласская продолжала смотреть сквозь него в какую-то тайную девичью даль. Тоскуя, Скорятин уходил после занятий на плац возле психфака и перед зеркалами, вспомнив «курс молодого бойца», лупил по асфальту строевым шагом, удивляя редких студентов и пугая ворон, гревшихся возле вентиляционной будки подземки. Отпускало. Иногда с Ренатом Касимовым они отдавались в опытные руки психологов и, получив по рублю за участие в научных экспериментах, покупали вина. Злоупотребляли тут же на плацу, схоронившись за «паровозом» – бесхозным компрессором на колесах. Это еще лучше помогало от безнадежной любви.

Марина явно принадлежала к той части однокурсников, которых теперь назвали бы мажорами, а тогда именовали блатняками. Они были веселы, надменны, беззаботны, одеты в недосягаемую «импорть», курили «Мальборо», в крайнем случае «Союз – Аполлон», после каникул возвращались на факультет загорелые и громко вспоминали, сколько бутылок «Киндзмараули» выпили на Пицунде и сколько телок сняли в Ялте. А Гена все каникулы бегал курьером в «Московской правде»: деньги небольшие, зато заведующий редакцией Миша Танин, будущий банкир, обещал после университета взять в штат. Возможно, он сдержал бы слово, но, растратив кассу взаимопомощи, вылетел с работы.

На Гену, ходившего на занятия в единственных застиранных джинсах и свитере домашней вязки, блатняки взирали с сонным недоумением, им казалось, что человек, не одетый в настоящие «вранглеры» и замшевую куртку, не имеет никакого права учиться на журналиста. Он в долгу не оставался и смотрел на них с презрением, как Мартин Иден на глупых и алчных добытчиков. Выходило, вроде бы, неплохо: брови от природы у него были хмурые, а подбородок Скорятин для достоверности выдвигал вперед. Наблюдательный Ренат называл такое выражение лица – «Чингачгук перед казнью». Но ни блатняки, ни Ласская ничего не замечали.

Познакомиться с Мариной поближе было невозможно: после занятий она никогда не задерживалась, быстро выходила за факультетские ворота, поворачивала направо и спускалась в метро. Иногда в начале улицы Герцена ее ждала машина, всегда одна и та же – «семерка» кофейного цвета. Но сквозь затемненные стекла так и не удалось разглядеть, кто ее встречает. А кто девушку встречает, тот и провожает. Потом Марина на два месяца пропала. Говорили: болеет. Вернулась худая, бледная, отрешенная, но уже не убегала после занятий, а, наоборот, могла подолгу сидеть на лавочке у памятника и курить, неподвижно глядя на тлеющую сигарету. Однокурсники и парни с других факультетов к ней давно уже не подкатывали – отшить-то она умела. Одному, самому нахальному, при всех дала в глаз.

Почему Гена решился подойти – объяснить невозможно. Просто бывают дни сердечной отваги, когда жизнь подвластна желаниям, а судьба кажется пластилином, из которого можно вылепить все, что захочешь. В молодости такие дни не редкость, с возрастом их становится все меньше, а старость – это когда понимаешь: жизнь уже не может измениться, она может только закончиться.

Ласская сидела одна на лавочке и остановившимся взглядом смотрела на огонек сигареты. Гена долго прятался за колонной, собираясь с силами. Наконец коротко выдохнул, точно хотел выпить рюмку, подошел к однокурснице и сел рядом. Она чуть отодвинулась, словно не узнала.

– Как дела? – хрипло спросил он.

– Пока не родила.

Скорятин настолько опешил от такого ответа, что покраснел и взмок. Марина это заметила и снисходительно улыбнулась (наверное, от сознания своей власти над начинающими мужчинами), но снова нахмурилась и уставилась на сигарету. Серый столбик пепла был уже не менее сантиметра.

– А-а тебе… – после неловкого молчания начал студент.

– Нет, мне не скучно, – не дав договорить, ответила она. – Мне никак. Понимаешь, ни-как.

– Понимаю. Можно куда-нибудь сходить.

– Например?

– Не знаю. Можно – на Лазунова.

– Кто это? Композитор?

– Нет, художник, – он кивнул на длинную очередь в Манеж, хорошо видную с горки.

– Разве он художник?

– А кто же? – снова оторопел Гена.

– Так себе. Ремесленник. – Она отвечала, не сводя глаз с пепла, который стал еще длиннее и все никак не падал.

– А кто же тогда художник?

– Целко́в, например.

– Целко́в? – переспросил Скорятин.

– Ты не знаешь Целкова? – Марина впервые глянула на однокурсника с интересом.

– Не знаю! – ответил он со злостью и встал, стыдясь пузырей на коленях, какие бывают только у самых дешевых, «палёных» джинсов.

Пепел наконец упал на асфальт. Ласская растерла его белоснежной кроссовкой, тряхнула головой, словно приняв важное решение, и сказала:

– Ладно. Пусть будет Лазунов. Пошли, Геннадий, уговорил! – Оказалось, она знала его по имени.

Они перебежали на красный свет запруженную машинами мостовую, и Марина повела растерянного однокурсника не в конец очереди, удавом обвивавшей Манеж, а в самое начало, показала милиционеру какое-то удостоверение, и через несколько минут они стояли перед огромной, во всю стену «Истерией ХХ века».

– Ну, и как? – с иронией спросила она.

– Напоминает «Гернику», – солидно ответил Гена.

– Издательство «Плакат» это напоминает. Пошли лучше в «Космос».

– Но… стипендия послезавтра…

– Деньги у меня есть, не переживай.

Перед знаменитым кафе на улице Горького томился целый хвост, в основном молодежь, которой было все равно, где бездельничать. Но и тут Марина прошла без очереди, улыбнулась усатому швейцару, как добрая знакомая, и что-то вложила в его осторожную ладонь. Пока торопливо убирали столик, Ласская успела кивнуть нескольким знакомым, а с одним, длинноволосым, почеломкалась.

– «Огни Москвы», – сказала она снулому официанту. – И без лимонной кислоты.

– Понял! – кивнул тот и ожил, словно услышав долгожданный пароль.

На другой день, к изумлению всего курса, они сели на лекции рядом. Марина принимала неловкие ухаживания с благосклонным недоумением, точно не догадывалась, какую конечную цель преследует Гена, даря цветы, угощая мороженым, осторожно гладя руку в пестрой темноте кинозала и провожая домой. Она жила в Сивцевом Вражке, в старинном доме с эркерами. Но Скорятин, в отличие от других претендентов, ухаживал без всякой надежды, вкушая радость от одного ее присутствия, от приветливого взгляда, от тайной гордости, что с ним ходит такая девушка! Марина, конечно, все понимала, ее неприязнь к мужчинам, невесть откуда взявшаяся, сменилась насмешливым любопытством: ну когда же этот плохо одетый и глупо подстриженный мальчик хоть на что-то решится? Он никогда бы не решился, если бы Ласская, устав ждать, сама не попросила. А было так: они сидели в Нескучном саду и разглядывали чудо-диктофон величиной с пачку сигарет, привезенный ее отцом из Токио.

– А ты знаешь, что еще сто лет назад в Японии никто не целовался?

– Почему? – опешил Скорятин.

– Просто не умели, как и ты… – и она разрешающе улыбнулась.

– Я умею… – глупо ответил он.

– Неужели? Тогда постригись – у тебя такие замечательные уши!

Дальше события развивались стремительно. Через неделю Гена лежал с Мариной в постели, целовал ее большую распавшуюся грудь и трусливой рукой нащупывал скользкий путь к счастью.

– Не бойся, не бойся! – шептала она.

– Тебе же будет больно…

– Не будет.

– А тебе можно?

– Можно, можно, ни о чем не думай…

Но Скорятин думал и боялся. Она была его первой настоящей девушкой после неверной одноклассницы, с которой они, кажется, и сами не поняли, что натворили в ночь после выпуска, перепив шампанского. Девочка испугалась, ей было так больно, что второго шанса Гена не вымолил и ушел в армию. И через два года он нашел ее на сносях. Видимо, новая попытка, совершенная кем-то другим, оказалась удачней. Остальные освоенные им женщины, вроде бы, не считались. Да и было их немного: ядреная лимитчица со стройки в Лосинке, смешливая, пахнущая рыбой работница консервного завода, к которой бегал в самоволку, пьяный случай с дылдой-психологиней по кличке «Вамдамская колонна». Как-то выпало обладание интеллигентной худышкой Норой в Переделкино. Там в бревенчатых теремах скучали на выданье воспитанные потомицы великих дедов. Гену туда повез после пивной «Ямы» Ренат, ухаживавший за внучкой генерала Батукова Еленой, невыносимой красавицей. Нора, студентка архитектурного, сначала таращилась и дичилась нетрезвых поползновений Скорятина, но потом, наедине, со стыдливым остервенением набросилась на него, бормоча про торжество животного низа:

– Ты такой сильный, большой! Сделай мне больно!

Ошарашенный студент просьбу дамы выполнил, но решил с ней больше не связываться, однако она все время передавала через Касимова призывные приветы, и он нарушил зарок. Напрасно. Неутолимая Нора впадала всякий раз в полуобморочное состояние, горячо допытывалась, зачем с ней это делают, умоляла называть происходящее самыми грубыми словами, а потом и вовсе отключалась. Скорятин прекратил опасные свидания – от греха подальше.

Самой серьезной была связь с Ольгой Николаевной из бюро проверки «Московской правды». Номер подписали поздно, домой было по пути, а бедная женщина, отправив ребенка к матери в Ростов, мстила беглому мужу. К ней Гена ходил долго, искренне удивляясь, почему бросают таких жарких умелиц, превращающих скрипучую кровать в полигон взаимных восторгов. У него даже мелькнула безумная мысль о женитьбе. Но муж, одумавшись, вернулся, и Ольга Николаевна, вздохнув, сказала: «Ты милый, красивый мальчик, но семья – это семья!» «А может иногда… потихоньку?» – взмолился он. «Потихоньку кур крадут!» – рассмеялась она и подарила ему ночь окончательных открытий.

Но Марина Ласская – это совсем другое, это неизъяснимое!

Когда она неожиданно пригласила его к себе, он даже растерялся:

– Какие конфеты любит твоя мама?

– Никакие. Мы будем одни.

Отец Александр Борисович улетел с делегацией Союза художников в Венецию. Мать Вера Семеновна поехала проведать родню в Днепропетровск. А дедушка Борис Михайлович, как обычно, сидел на даче в Панкратове и писал свой труд «История атеизма в России». Огромная пятикомнатная квартира в Сивцевом Вражке напоминала музей после закрытия: старинные книги, картины, бронза, натертый дубовый паркет, громкие напольные часы – и никого. Ласская достала из бара с подсветкой «кампари». Скорятин успел заметить там множество бутылок с яркими неведомыми этикетками. Выпили. Она включила музыкальный центр «Сони» с большими черными колонками, поставила «Болеро», и они долго целовались, распаляясь под нарастающее безумие музыки. Потом Марина оттолкнула его, ушла в ванную, пошумела водой и появилась в туго перетянутом белом махровом халате, какие он видел только в зарубежных фильмах. Повинуясь ее кивку, Гена тоже отправился в санузел и чуть не устроил потоп, заинтересовавшись устройством биде, пользоваться которым прежде не доводилось.

Когда он вернулся, она лежала навзничь на кровати, распахнув халат. Он задохнулся от недевичьего изобилия ее тела и опустился на колени. Марине в самом деле больно не было, наоборот, она застонала и отзывчиво подалась ему навстречу. Когда, тяжело дыша, они распались, Ласская счастливо содрогнулась и шепнула с нежной усталостью:

– А ты лучше, чем я думала…

Гена почему-то вспомнил присказку бабушки Марфуши: «Чем девок пужают, тем баб ублажают», но благоразумно промолчал, потупившись. Странно устроен человек: неделю назад ему достаточно было одного присутствия этой девушки, благосклонного взгляда, а вот теперь он мучился оттого, что в ее жизни уже побывал кто-то, кому она так же отзывчиво подавалась навстречу. Чтобы не обнаружить глупую обиду, не объяснимую словами и не достойную интеллигентного человека, Скорятин уставился на картину, висевшую напротив. Марина, проследив его взгляд, объяснила:

– Целков.

– Ну да, а кто же еще…

– Говорю тебе, Целков. Папа с ним дружит. У нас пять работ. Когда-нибудь они будут стоить миллионы.

– Угу, – кивнул Гена, вглядываясь в мутные, пузатые, зубастые фигуры на полотнах, а сам подумал: «Скорее уж Лазунов будет стоить миллионы! Целков… Смешно!»

– Спроси! Ты же хочешь… – тихо проговорила Ласская, гладя его по влажным волосам. – Спроси! Ты славный. Мне с тобой хорошо…

– О чем?

– О нем. Спроси сейчас. Потом не отвечу.

– Мне не важно.

– Нет, важно, я вижу: ты лежишь и думаешь о нем.

– Может, о них…

– О нем. И запомни: был только он. Я его любила, но он женат. Хотел развестись. Мама сказала: нельзя строить счастье на чужом горе.

– Ты его еще любишь?

– Если бы любила, тебя бы здесь не было.

– Ты из-за него… тогда?

– Из-за него.

– А я не женат.

– Знаю, но, боюсь, ты не понравишься маме.

– Почему?

– Она хочет, чтобы мой муж был похож на ее отца.

– А тот… был похож?

– Был, – вздохнула она и заплакала.

«Тэк-с, что же делать с этим лесолюбом?» – подумал Гена, взяв красный фломастер.

Прав сыктывкарский ворчун: с лесами происходит непоправимое. Вот у них, в Панкратове, раньше сосенки были одна к одной, точно свечечки, ели стояли высокие, уступчатые, как пагоды, а березки светились, что у Куинджи. Травка в роще росла шелковая, ровненькая – просто гольф-поле! Тропинки чистенькие: в бальных туфельках бегать можно. Если какое-то деревце заболевало, хирело, сразу приезжали и аккуратно ампутировали. Да, конечно, поселок старых большевиков «Красный луч» был на особом присмотре, но и в других местах при коммунистах Скорятин не видел такой лесной разрухи и гнили. Зачем разогнали лесников, кому они мешали? Мужиков для охраны банков не хватало? На чем сэкономили? На космосе, обороне да на лесах. Теперь спутники падают, танки глохнут в тоннелях, а деревья гниют и валятся. Бурелом вокруг поселка похож на фильм ужасов: просеки заросли, дороги непролазные, забиты лесной падалью, всюду коряги, как окоченевшие спруты, – ни пройти, ни проехать. А грибы – сплошь желтые поганки. Ели стоят лысые, бесхвойные, сожранные жуком, в ветреную погоду огромные стволы рушатся на крыши. Пришлось чинить баню, раздавленную трухлявой громадиной. Срочно надо убирать еще с десяток гигантов, готовых рухнуть на дом, а таджики взяли под себя санитарную рубку и дерут до 30 тысяч за ствол, в зависимости от толщины. У них, в Урюкстане, за такие деньги целый кишлак год кормится. Но ничего не поделаешь, рубить придется, в том числе и старинную березу, ту, что, стуча ветками по стеклу мансарды, пугала юных любовников, приезжавших тайком на дачу, если дедушка отбывал в санаторий или на конференцию по атеизму. Они пили вино, дурачились, бегали по огромному скрипучему дому голые и на ковре, у пылающего камина, сплетались юными бесстыдными телами. Правда, такая удача выпадала не часто, Борис Михайлович неохотно оставлял любимую дачу, а в Сивцев Вражек Марина больше не звала, созналась: донесла бдительная соседка, мать устроила истерику – не хочет новых неприятностей.

– Каких неприятностей?

– Неважно. Мы же договорились: не вспоминать прошлое.

Скорятин начертал красным фломастером в углу письма наискосок: Сунзиловскому. Связаться с автором, подготовить материал для рубрики «Немытая Россия». И поставил свою подпись – обдуманно витиеватую.

…Иногда замужняя подруга давала Марине ключи, они после занятий ехали в Марьину рощу и, озираясь на чужой уют, набрасывались друг на друга. Это была не страсть, а какая-то плотская болезнь, лихоманка, нежное остервенение. Влюбленные, как два химических вещества, по отдельности безобидны, но, оказавшись рядом, взрывоопасны. Они жаждали друг друга всегда и везде, даже сидя рядом на лекции, незаметно (им так казалось) трогали, дразнили друг друга, изнемогая. Весь мир, громоздко суетящийся вокруг, казался лишь хитроумным препятствием к тому, чтобы уединиться, насытиться, извлекая из слияния тел космическое счастье. Пригласить Марину к себе, в окраинную «двушку» с облезлыми обоями, Гена стеснялся. Но выручал однокурсник Ренат. Сирота, он обычно оставался на каникулы в общежитии, один в четырехместной комнате, но по первой же просьбе отбывал как бы в библиотеку, давая приют жадным влюбленным.

Хороший парень! Он был, кстати, членом их тайной студенческой организации. Тогда все зачитывались «Проклятыми королями» Дрюона, купленными по макулатурным талонам, и бредили тамплиерами. Однажды со стипендии Гена, Алик Веркин и Касимов завалились в Домжур, перебрали пива с сухариками и в хмельном озарении учредили «Орден рыцарей истины». Но аббревиатура ОРИ показалась обидной, и они переименовали тайную организацию в ОРП – «Орден рыцарей правды». Алик был против, издевался, мол, все будут думать, что это орден рыцарей газеты «Правда». А он читает только парламентский орган, «Известия». Выпили еще по кружке и поставили на голосование. Веркин оказался в меньшинстве. Дураками были невозможными – мальчишками.

Главной задачей ОРП определили борьбу с лживой советской печатью. Наметили формы сопротивления: писать честно, без вранья, готовить народ к переменам, а со временем занять руководящие посты, чтобы, пользуясь властью, всех осчастливить и отменить цензуру. Как первое соединить со вторым, не подумали, а ведь знали, что недавно шумно сняли с работы «главнюка» одной городской газеты, допустившего на полосе шапку «Не спи у руля!». Накануне четырехзвездочный Брежнев задремал в президиуме пленума, и это увидел по телевизору весь мир. Напрасно бедолага-редактор объяснял, что речь в статье о пьянстве на речном флоте, слушать не стали – сослали в многотиражку.

Завлекали в Орден осторожными разговорами о зияющих высотах, о вашей и нашей свободе, давали почитать что-нибудь запрещенное, вроде «Острова Крыма». Потом обсуждали, собравшись в общаге или на даче у Ленки Батуковой. Слушая разговоры об «империи зла», о ГУЛАГе в одну шестую часть суши, Нора смотрела на Гену так, словно готова была пойти с ним куда угодно – по солженицынским местам. В институте тоже иногда схватывались в спорах о подлом настоящем и честном будущем, но если приближался преподаватель, замолкали или громко рассказывали какой-нибудь вузовский анекдот. Такой, например. Профессор стыдит студента:

– Ну как же, голубчик, вы не помните такой простой полимер. Вы же его часто встречаете в быту. Могу подсказать. Пригласили девушку на свидание и что с ней делаете?

– Ах, эбонит! – сразу вспоминает двоечник.

– Нет, голубчик, целлулоид…

Среди соблазненных оказался и будущий Сун Цзы Ло. Он сидел на тайных сборищах молча, и зевал, показывая лошадиные зубы. Потом исчез. Когда обсуждали в общаге «Метрополь», ходивший по рукам, пришла и Ласская, говорила что-то про Искандера, но в ее глазах был туман той первой, доскорятинской любви. Заглядывали и другие, но тоже особенно не задерживались. Много спорили. Впрочем, откровенные сокрушители попадались редко: в основном, все были за социализм с капиталистическими витринами. ОРП продержался недолго. Кто стукнул и в какой момент – не ясно, возможно следили с самого начала. Когда грянул гром, Гена даже растерялся: ослепленный внезапной Марининой взаимностью, он почти забыл про Орден рыцарей правды, который стал сам собой потихоньку рассасываться. Скорятина вызвал заместитель по воспитательной работе, угрюмый отставник с толстой колодкой наградных планок на синем пиджаке. Лицо у него было в крупных складках, как голенище кирзового сапога. Таким в школьном учебнике рисовали полковника Скалозуба.

– Ну давай, рассказывай, подпольщик! – глядя в Генину переносицу, приказал «Скалозуб».

– О чем? – голосом проснувшегося ребенка уточнил подпольщик.

– Обо всем. Рыцари, мать вашу так!

– Но это же просто игра, шутка…

– Ты лучше в футбол играй или в преферанс, шутник! Могу научить. А в подполье играть не надо. Некоторые доигрались. Хочешь из вуза вылететь?

– Не хочу! – побледнел рыцарь правды.

– Тогда напиши, как все было, и забудем, расстанемся друзьями. Дел без тебя много. Конференцию по «Целине» надо готовить.

– А если не напишу?

– Отчислим.

– Отчисляйте!

– В ракетных служил?

– Угу.

– Не «угу», а так точно.

– Так точно.

– Как же тебя на «точке» особисты прохлопали? Или ты уже здесь заразу подцепил? Немудрено. Помойка. Хоть нос зажимай. Звали же меня на мехмат. Люди там головой работают. Сиди себе, кроссворды разгадывай. А здесь? Тьфу! Вражья кузня. Но ты-то о чем думал, умник? Куда полез? У Веркина отец – шишка в ТАССе. На черной «Волге» катается. Отмажет сынка. У Касимова справка. А у тебя что?

– Какая справка?

– Из дурдома. После контузии. Он же афганец. Его не тронут, может, пожурят, а ты пойдешь по полной – за антисоветчину. Думаешь, если с этой фифой трешься, помогут? Они ради тебя, дурачка бабушкинского, пальцем не пошевелят. Кстати, мог бы себе в масть девушку найти. Это не твоя электричка, парень! Слушай, Геннадий, может, она тебя и надоумила, эта Ласская? К таким фамилиям близко подходить нельзя. Там семейка-то с душком…

– Она ни при чем! Она ничего не знает. Вы не имеете права!

– Это хорошо, что подружку выгораживаешь. Молоток! Вот и напиши правду. Кувалдой будешь. И она в стороне останется.

– Н-нет.

– Ладно, звоню в контору, – он потянулся к телефону.

– Куда?

– В Комитет государственной безопасности, сопляк!

– Бумагу дайте!

Собственно, тем дело и кончилось. Касимова и Скорятина в последний момент без объяснений вычеркнули из группы, убывавшей по студенческому обмену в Польшу, но Алик все-таки поехал. Про Орден рыцарей правды они больше не вспоминали и с каким-то облегчением раздружились, окончив университет. С Ренатом судьба его еще сводила, и не раз. Незадолго до падения Танкиста он пришел в «Мымру» военным обозревателем, но вскоре его вышиб Шабельский – за отсутствие нового мышления. Касимов перебрался в областную газету «Ленинское знамя», потом служил у Юлиана Семенова в первом частном ежемесячнике «Совершенно секретно», слишком глубоко влез в дело Ивана Кивилиди (которого уморили радиоактивной дрянью в телефонной трубке), раскопал что-то сенсационное и получил пулю из снайперской винтовки, когда утром делал на балконе зарядку. Но выкарабкался, мотался по горячим точкам, потерял ногу в Чечне и теперь издает газету «Отстой», куда Скорятин иной раз сливает тексты, невозможные в «Мымре», но милые сердцу.

Алик Веркин долго вел на телевидении ток-шоу «Честное слово», потом попался на взятках во время предвыборной кампании и теперь бегает в пресс-секретарях у олигарха Ахундова. Недавно звонил, просил о духоподъемном интервью со своим боссом: тот нахимичил с оборонным госзаказом. Веркин обещал десять штук баксов в конверте мимо кассы. Значит, с Ахундова слупит двадцатку. Нехилая работенка! Семь надо сдать «генеральше» Заходырке. Эта никогда не поверит, что миллиардера пиарят из чистого информационного бескорыстия. Три тонны можно оставить себе. Тоже неплохо!

…Марина, конечно, знала, что Гену вызывали и чуть не исключили, знала даже из-за чего – сама сидела на сходке рыцарей, потом обозвала всех козлами и больше не появлялась. Скорятин сам ей все рассказал, утаив, конечно, что написал чистосердечное признание, а также согласился захаживать к «Скалозубу» и по дружбе рассказывать, о чем студенчество говорит, спорит, чем дышит, какие мысли думает. А как еще, на самом деле, чуткие старшие товарищи, ответственные за судьбу молодых обалдуев, смогут вовремя прийти на помощь и не дать оступиться на всю оставшуюся жизнь?

– Знаешь, почему я тогда согласилась пойти с тобой на Лазунова? – отдыхая у него на плече, однажды спросила Марина.

– Почему?

– Хотела поближе узнать рыцаря правды. Хочешь, я расскажу про все это дяде Мише?

– Дяде Мише? Какому дяде? Зачем?

– Я же тебе о нем говорила! Забыл?

– Вспомнил!

О, дядя Миша был человек преудивительный! Трудясь старшим научным сотрудником в Институте марксизма-ленинизма, что на Волхонке, исследуя связи русских социал-демократов и Второго Интернационала, он много лет вел параллельно тайную жизнь: учил в секретном кружке иврит, ходил, загримировавшись, по праздникам в синагогу, но самое главное – сочинял под псевдонимом «О. Шмерц» статьи про невыносимую жизнь честной интеллигенции за железным занавесом. Какими-то неведомыми путями он переправлял свои жалобы за рубеж, где их публиковали в разных журнальчиках, которые потом такими же странными тропками добирались в СССР, передавались из рук в руки, зачитывались до дыр, даже втихаря копировались на казенных ксероксах, появившихся тогда в учреждениях.

Ходили опасные копии и на журфаке, но между своими, проверенными ребятами. Чаще всего запретное чтение таскал Алик Веркин. Гена и Ренат читали, передавая друг другу странички, не смыкая глаз всю ночь: утром крамолу надо было вернуть. И мозг озарялся страшным открытием: они родились и жили в стране с омерзительным прошлым, отвратительным настоящим и безнадежным будущим. Потом, чистосердечно раскаявшись, Скорятин стал избегать опасного «тамиздата». Но «Скалозуб», напротив, велел брать, читать, докладывать, а по возможности показывать. Однако бывший рыцарь правды врал, что после разоблачения Ордена никто ничего не приносит – боятся. «Скалозуб» кивал и не верил.

– Дядя Миша напишет – и все там узнают, как здесь над людьми издеваются! – мечтательно проговорила Марина.

– Не надо, – ленивым голосом возразил смертельно испуганный Гена.

– Боишься? – Она даже отстранилась.

– Боюсь! Но не за себя. Давай рассуждать логично. Смотри: выходит там статья. В конторе, конечно, сразу ее прочтут, вычислят, откуда у О. Шмерца сведения. Отследят контакты – мои, касимовские и аликовы. О том, что мы с тобой… дружим, знают все, даже «Скалозуб». Ежу понятно: от любимых девушек такую информацию не скрывают…

– Стоп. А я любимая, да?

– А то не знаешь!

– Знаю, но лишний раз напомнить не мешает. Женщины любят и ушами тоже. – Она снова положила голову ему на плечо.

– Возьмут в разработку твои контакты, выйдут на дядю Мишу и придут в Институт марксизма-ленинизма с наручниками. Поняла?

– Откуда ты так хорошо в этом разбираешься?

– От верблюда. Ты сколько раз «Семнадцать мгновений» смотрела?

– Раза два…

– А я – раз двадцать! Это же не про них кино, а про нас.

– Какой же ты у меня умный, это что-то! Ты спас дядю Мишу. И сейчас у тебя будет восемнадцатое мгновение весны!

Гена сладостно убедился, что выражение «женщина любит ушами» – лишь деликатное иносказание, имеющее мало общего с разносторонней телесной явью. А вскоре, на последней паре, Марина вынула из сумочки и показала знакомый брелок в форме сердечка с ключами от счастья в Марьиной Роще.

– Тебе ж сегодня нельзя! – Он к тому времени научился высчитывать опасные и запретные дни ее тела, чем был горд.

– Теперь все можно.

– Ты?! – догадался Гена в испуге. – Уверена?

– Сначала сама не поняла. А теперь уже точно.

– И что мы будем делать?

– То, что делали. Или тебе надоело?

– Мне? Ты что! – Он под столом сжал ее колено.

– А месяца через два познакомлю тебя с родителями.

– Почему через два?

– По кочану!

– Скорятин, – скрипучим голосом позвал преподаватель. – Не забудьте: зачет вы будете сдавать мне, а не Ласской!

Доцент ошибся. Экзамен Гена держал перед Верой Семеновной. За воскресным обедом ели фаршированную щуку с кузнецовского фарфора, пили из антикварных бокалов восхитительное рейнское вино. Серебряные приборы с чужими кудрявыми гербами оказались настолько тяжелыми, что неопытный жених, привыкший к легким железным вилкам дома и легчайшим алюминиевым в столовых, едва не уронил полукилограммовый нож на тарелку с узором из полевых цветов. Не подхвати он антикварную тяжесть второй рукой, его семейная жизнь могла закончиться, не начавшись.

Заметив неловкость гостя, родители переглянулись, как обычно перемигиваются врачи, сойдясь на диагнозе: неизлечим. Марина обидчиво поджала губы. Сглаживая неловкость, Александр Борисович рассказал, как в Нью-Йорке говорил с великим Энди Уорхолом, а в Париже съел три дюжины устриц – и заболел. На десять минут из дальней комнаты вывезли в коляске Бориса Михайловича. Он тяпнул рюмочку водки, зарозовел и поведал, как в 1919-м под Витебском ему, атеисту, спас жизнь свиток Торы, подобранной в разоренной синагоге: сабля польского гусара застряла в кожаном футляре. Потом дедушка запел потихоньку «С неба полуденного жара – не подступи, конница Буденного раскинулась в степи…», и его увезли. Вера Семеновна, весь обед внимательно наблюдая за Геной, тонко улыбалась и задавала неожиданные вопросы: какие, например, ему нравятся поэты.

– Евтушенко.

– А Самойлов?

– Тоже ничего.

Супруги Ласские снова переглядывались и с насмешкой смотрели на дочь, которая горячо доказывала, что Самойлов – поэт, конечно, хороший, но слишком литературный, а вот у Евтушенко, хоть и пишет неровно, есть русская корневая стихия! Все-таки сибиряк…

– Да-да, разумеется, – подтвердил Александр Борисович с усмешкой. – Он из рода сибирских Гангнусов.

Бедный жених ничего не понял в этом споре. Потом пили кофе с арманьяком, крутя на «видике» «Манхэттен» Вуди Аллена. «Предки» уже смотрели фильм на закрытом показе в ЦДРИ и оставили «молодежь» наедине. Гена попытался обнять Марину, но она лишь недовольно повела плечами, показав глазами на дверь. Скорятину почудилось, что ей немного стыдно за свой выбор, и, случись смотрины на несколько недель раньше, возможно, он бы убыл в Лосинку отвергнутым. В середине фильма Гена вынужденно отлучился и, проходя по коридору, уставленному книгами, услышал в приоткрытую дверь такой разговор:

– Забавный паренек, – это был голос Веры Семеновны.

– Ничего забавного, – сердито отвечал Александр Борисович. – Марина совершает ошибку.

– Ты можешь ее исправить?

– Надо объяснить. Она умная девочка.

– Объясни!

– Лучше ты. Мать всегда ближе к дочери.

– Один раз я уже объяснила и чуть не потеряла дочь. В ее возрасте этого еще не понимают. Свое и чужое начинают различать позже.

– Что ты предлагаешь?

– Пусть лучше он, чем снова больница. А внуки – чем раньше, тем лучше.

– Неужели так серьезно?

– Серьезнее, чем ты думаешь. Она нарочно скрывала, чтобы…

– Он будет жить с нами и мыться в моей ванной?

– Продадим Левитана и купим Марине кооператив.

– Нет, Левитана я не продам. Лучше – Кустодиева.

Оскорбленный жених хотел тихо улизнуть, чтобы никогда больше не приходить в этот дом, но все-таки вернулся в гостиную, досмотрел фильм, где уродцу Вуди Аллену, как обычно, досталась самая лучшая девушка, потом они перешли к Марине, и она под большим секретом показала свежий номер «Континента» с очередной ябедой О. Шмерца. Гена равнодушно повертел в руках запретную книжицу и вдруг навалился на невесту с такой яростью, что та в испуге не сопротивлялась, а лишь, оцепенев, шептала: «Тише! Войдут! Скорей! Я не буду. Скорей же!» Когда она оправляла одежду, Скорятин спросил равнодушно:

– Кажется, я не понравился твоим родителям?

– Главное, что ты нравишься мне… – вздохнула Ласская.

В Грибоедовский дворец бракосочетания другие записывались за три месяца да еще ходили отмечаться. Но Гену и Марину расписали сразу, как только был утвержден перечень гостей, заказан ресторан «Прага» и невесте в ателье ГУМа сшили белое платье, свободное, вроде пеплума, чтобы не выпирал живот. Тесть знал грибоедовскую директрису, недавно он по смешной цене устроил ей монументальный триптих народного художника Семена Стрешнева «Нас венчали не в церкви». Фамилию Марина оставила свою, не посоветовавшись с Геной.

Свадьба была грандиозная! Играл джаз великого Ветлина. Пела, змеясь в чешуйчатом концертном платье, несравненная Ида Ржевская. Карикатурист Шагин делал молниеносные шаржи и дарил окружающим. Гости подобрались солидные, изнурительно вежливые и приторно восхищались дивной молодой парой, тайком обмениваясь бархатными взорами, полными недоумения и сочувствия к пополневшей невесте. Немногочисленная родня жениха напоминала заводчан, которых профком снабдил бесплатными билетами в Большой театр – на четвертый ярус. Павел Трофимович хватил лишку, произнес путаный тост да еще, к всеобщему ужасу, по-родственному полез целоваться к Вере Семеновне. Мать потом не разговаривала с ним месяц.

Скорятин набрал номер Алисы. «Абонент недоступен». Странно. Очень странно! Она всегда отзывается. Если занята, отвечает быстро и нежно: «Ушастик, не могу говорить. Давай через полчасика. Только обязательно, а то я умру…»

Пожав плечами, Гена взял следующее читательское письмо. Оно смахивало на тропическую птицу: цветными маркерами были подчеркнуты слова, казавшиеся автору особо важными, – верный признак шизы. Так и есть: неведомый псих, укрывшись под псевдонимом «Заботник», излагал собственную уникальную методику контактов с Мировым Разумом с помощью морошковой диеты, умеренного употребления мочи (непременно натощак) и ритмического дыхания по Бутейко. Мало того, он обещал при личной встрече открыть главному редактору глаза на заговор темных сил против человечества.

Как писал незабвенный Веня Шаронов:

Созидательным трудом

Мы прославим наш дурдом!

В начале 90-х Гена раскопал дикие цифры: каждый третий депутат нового демократического Моссовета состоял на психучете. Шабельский пробежал печальными глазами убойный фельетон «Палата № 13» (Моссовет заседал тогда на улице Горького, 13), посмотрел на смельчака с левантийской тоской и молвил:

– Да, революцию делают сумасшедшие. Но об этом ты напишешь лет через двадцать. Договорились? – и спрятал статью в сейф.

– А если я отнесу в «Правду»?

– И на работу к ним переходи. Могу даже рекомендацию дать, рыцарь «Правды»!

– Вы о чем?

Исидор бережно достал из сейфа папку с грифом «МГУ им. Ломоносова». У спецкора на сердце выступили мурашки. Шабельский неторопливо развязал тесемочки и двумя пальцами, точно брезгуя, вынул знакомые листки. Да, это было его, Генино, чистосердечное признание.

– Откуда?! – прошелестел он пересохшими губами.

– Один дедок принес. Предложил. Недорого. Инфляция, пенсия – пять долларов. Я купил за пятьдесят. Да ты не тоскуй! Все мы совершали ошибки или шли на компромисс, чтобы выжить. Не горюй, я бы на твоем месте лучше во Францию слетал. Просят от нас человечка в делегацию. Только умоляю, много не пей: в прошлый раз наши депутаты весь Версаль заблевали. А папочку я тебе подарю, когда заслужишь.

…Тренькнул мобильник. Скорятин открыл эсэмэску от дочери. Как обычно, одно слово: «Деньги!». Он ответил: «Завтра». Так они общались год и не виделись столько же. Вика еще совсем недавно была папиной звездочкой, преданной и доверчивой. Марина в трудных воспитательных случаях просила с раздражением: «Скажи своей дочери!» Он говорил, и Вика покорялась. А потом все пошло наперекосяк. В какой момент? Возможно, когда дал ей пощечину: она без спросу уехала с друзьями на ночную рыбалку. Пришлось обзванивать больницы с моргами. Но Вика сама попросила прощения. Вскоре жена нашла в ее рюкзаке травку. Марина после операции стала страшно ревнивой, шарила по карманам мужа, а заодно и дочери, иногда кое-что находила и скандалила как на Привозе. Странно для девушки, выросшей в интеллигентной семье и любившей вслед за остряком-папой повторять: «С помощью измены убеждаешься в правильности выбора».

Вика поклялась никогда впредь не баловаться дурью, и они втроем поехали в Черногорию, к морю. Гена на солнечном отдыхе вдруг ощутил давно забытое влечение к жене, и дочь, жившая в соседнем номере, по утрам с удивленным поощрением поглядывала на неюных родителей, особенно на мать, оглашавшую густую южную ночь стонами нечаянной женской радости. В Будве они присмотрели продававшийся по случаю домишко на второй линии от моря и внесли залог, который так потом и пропал. Кажется, семейная жизнь наладилась и вступила в тот конечный период, когда взаимные обиды, обоюдные измены, сезонные охлаждения и возгорания выглядят пустяками и возмущают сердце меньше, чем не выключенный в туалете свет или не убранная со стола тарелка с засохшей подливой.