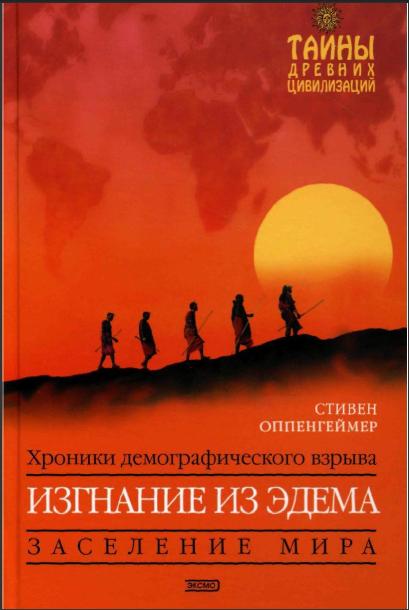

Книга: Изгнание из Эдема

ИЗГНАНИЕ ИЗ ЭДЕМА

ХРОНИКИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ВЗРЫВА

Посвящается

моей дочери Мэйлин и сыну Дэвиду,

моей жене Фреде

и моим отцу и матери.

«Чтобы знать, куда мы идем, необходимо понять, кто мы; чтобы понять, кто мы, необходимо знать, откуда мы родом».

Представьте себе, что вы стоите в очереди в пункте таможенного контроля в аэропорту Чикаго или Лондона. Рядом с вами — семеро точно таких же пассажиров. Один из них — афроамериканец с Карибских островов, другой, точнее, другая — светловолосая девушка, уроженка одной из стран Северной Европы. Третий ваш сосед — специалист по компьютерной технике родом из Индии. Четвертый — подросток-китаец, слушающий музыку, надев наушники своего плейера. Пятый, шестой и седьмой ваши соседи — участники научной конференции по наскальным рисункам, прибывшие соответственно из Австралии, Новой Гвинеи и Южной Америки. Все семеро ведут себя тихо и скромно, избегая смотреть друг другу в глаза, поскольку незнакомы и чувствуют себя совершенно чужими друг другу. И тем не менее нам не составит труда доказать, что все они — дальние родственники, ибо у всех них были общие предки, причем как по женской, так и по мужской линии.

В каждой клетке нашего тела присутствуют гены. Гены состоят из ДНК (дезоксирибонуклеиновой кислоты), особого, похожего на длинную цепь, «кода» жизни, который заключает в себе информацию о том, кто мы и откуда, и описывает все наши свойства и характерные особенности — от строения ногтей до врожденной одаренности. И если мы проанализируем гены этих семи соседей-пассажиров, мы сможем проследить пути и маршруты их далеких предков в пространстве и времени, вплоть до локуса появления их общего прапредка в Африке на заре существования рода человеческого. Более того, если мы выберем наугад двух пассажиров и сопоставим их гены, мы без труда обнаружим, что у них есть и более поздний общий предок, живший, скорее всего, уже за пределами Африки. Кроме того, мы без проблем сможем определить, где именно жили их предки и когда покинули свою древнейшую прародину. Подобная система доказательств стала возможной лишь в последнее десятилетие благодаря новаторским разработкам целого ряда ученых.

Многие из нас были бы немало удивлены, если бы очутились на пресловутой машине времени, которая унесла бы нас в глубины минувшего, через бесчисленные поколения наших далеких и близких предков. Интересно, куда бы она принесла нас? А вдруг мы оказались бы родственниками некой знаменитости или выдающейся личности? Сколько поколений нам пришлось бы отсчитать вспять, чтобы столкнуться лицом к лицу с первыми людьми на нашей планете? А что, если общая линия наследственности, перешагнув порог человечества, пойдет дальше — к обезьянам, червям или простейшим одноклеточным организмам, как полагал Дарвин? Разумеется, мы помним об этом еще со школьной скамьи по урокам биологии, однако, учитывая неопределенность участи, которая ожидает наши души после смерти, в это очень непросто поверить.

Мы до такой степени привыкли к постоянно убыстряющемуся темпу технического прогресса, что с каждым новым его достижением чувство удивления и восторга все более и более слабеет. И все же вплоть до самого последнего времени генетики могли лишь мечтать о том, чтобы использовать гены в качестве маркеров, позволяющих во всех деталях проследить историю заселения мира человечеством. Главная причина их пессимизма заключалась в том, что большинство изученных ими генов как бы заново перемешиваются в каждом новом поколении и присутствуют у подавляющего большинства людей. Задача генетиков была невероятно сложной, напоминая попытку восстановить предыдущую сдачу карт по колоде после того, как она была тщательно и многократно перетасована. Таким образом, казалось почти немыслимым выстроить сколько-нибудь точное семейное генетическое древо, уходящее всего на несколько веков назад, не говоря уж о прослеживании такого же древа от самых корней — с момента появления человека современного типа. Изнутри подавляющее большинство современных людей выглядят практически одинаково. Так с чего же, собственно, начать?

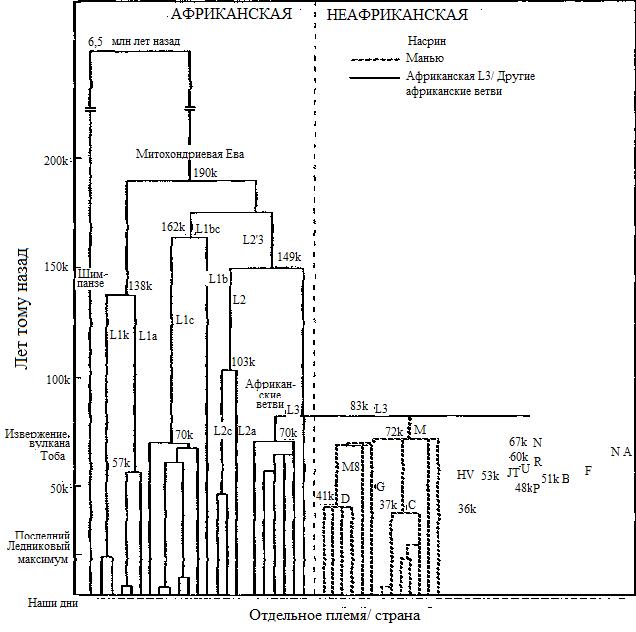

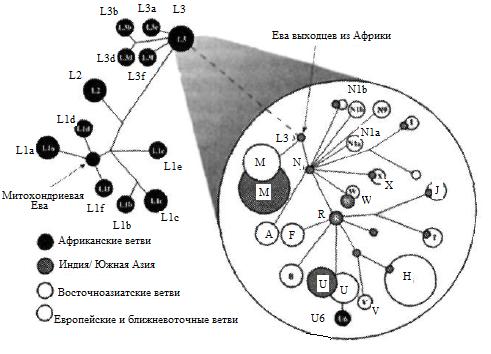

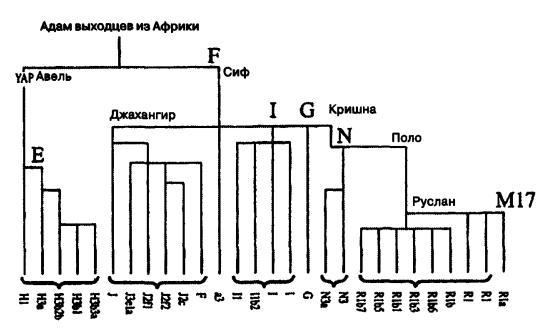

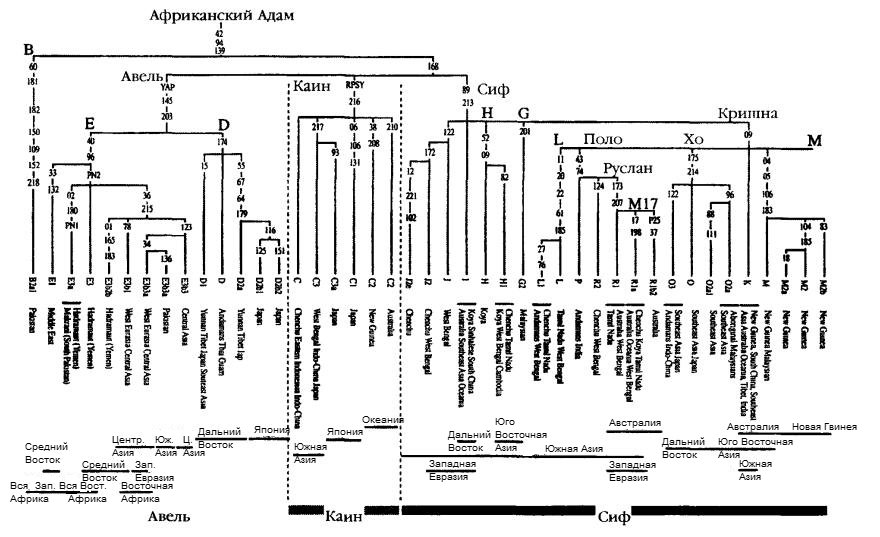

Однако методика использования тендерной дифференциации генов и их линий, выделения так называемых генов Адама и Евы, возникшая в последнее десятилетие, коренным образом изменила ситуацию в этой области. В отличие от всех прочих генов, митохондриевую ДНК (целый свод генов в пределах одной клетки) мы наследуем только от матери, а Y-хромосому — только от отца. Эти два набора генов, маркированных по признаку пола, передаются без всяких изменений из поколения в поколение, не смешиваясь и не «перетасовываясь», как карты, и благодаря этому их можно проследить вплоть до самых отдаленных наших предков, первых млекопитающих, червей и даже хуже того...

Мы можем также реконструировать два семейных генетических древа: одно — наших отцов и другое — наших матерей-прародительниц. В результате в любой группе людей, сколь бы малочисленной она ни была, по одному из этих генетических древ мы можем проследить родословную любой пары вплоть до общего предка, на какой бы ветви он ни находился. Так, общие предки тех или иных людей могли жить 200, 5000 или 150 тысяч лет назад, и тем не менее они тоже занимают свое строго определенное место на реконструированном древе Адама или Евы. Это — вполне реальные генеалогические деревья генов современных людей, имеющие конкретные ветви и отростки. При этом можно определить даже возраст каждой ветви на любом из этих деревьев (хотя надо признать, что точность такой датировки оставляет желать много лучшего).

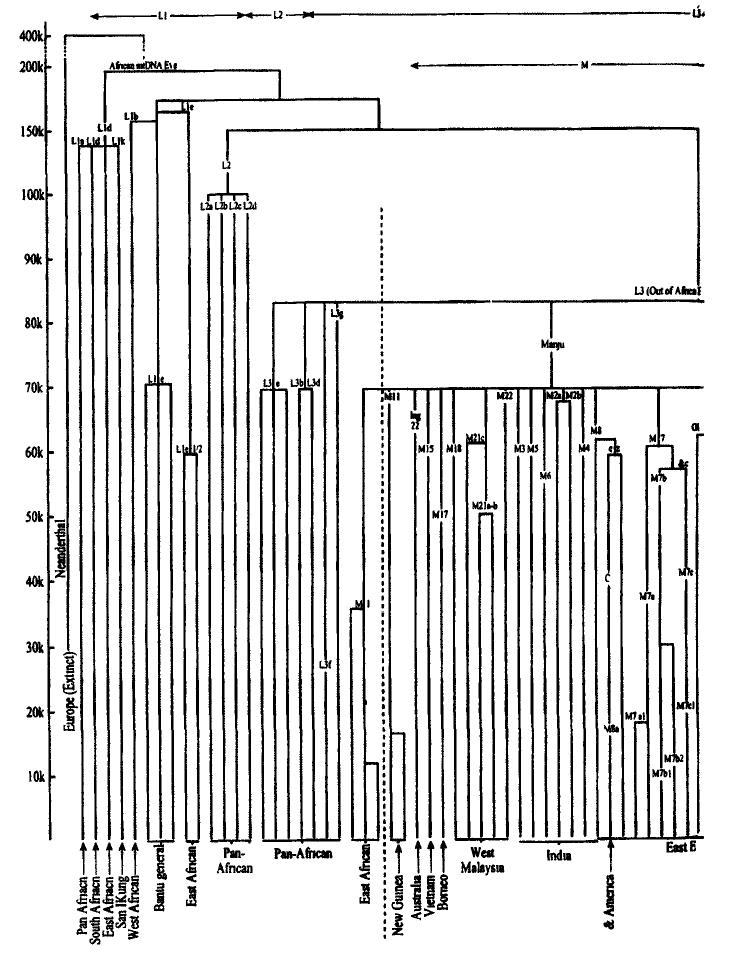

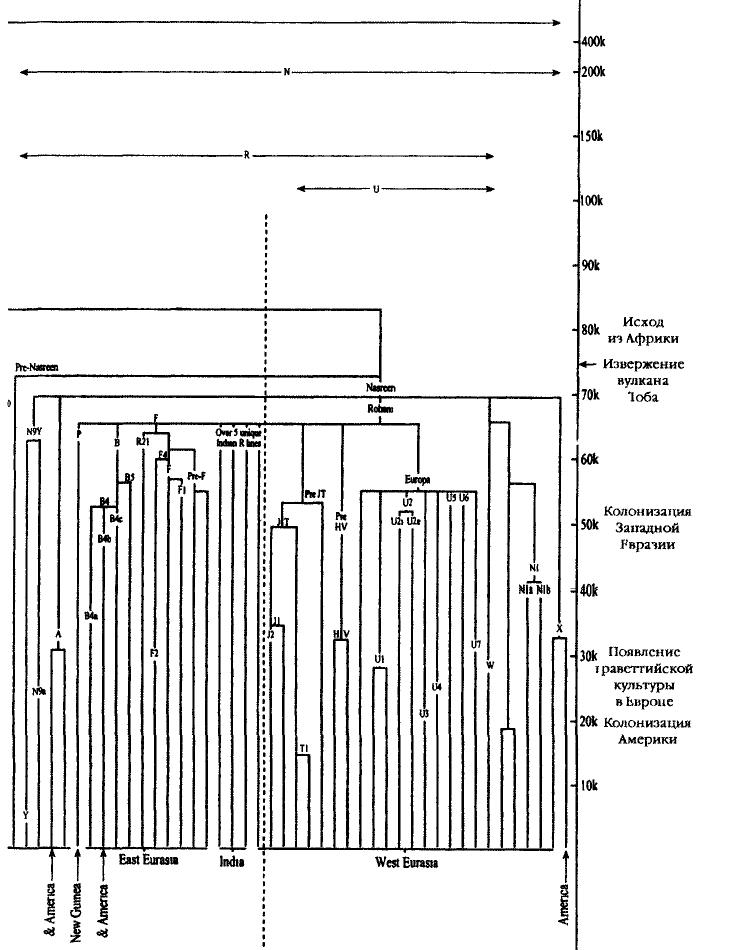

Сегодня уже установлены контуры многих региональных генных деревьев, причем создается впечатление, что они «пропилены» огромной пилой по тем или иным регионам с учетом вполне конкретных ориентиров. Именно таким путем за последнее десятилетие была составлена сводная картина распространения генных линий Адама и Евы, протянувшихся в самые отдаленные уголки света. И вот настал момент, когда, совсем как при выпиливании, вся картина вдруг выходит из плоскости и приобретает узнаваемые очертания. И хотя древо остается пока еще далеко не полным, недостающие фрагменты появляются на карте все чаще и с меньшими усилиями. Темпы прогресса здесь настолько стремительны, что ученые, работающие на переднем крае в одном географическом регионе, могут и не подозревать о прорывах, достигнутых в других областях. Зато мы можем наложить это необъятное генное древо на карту мира и проследить, где, обживая неведомый древний мир, прошли наши далекие предки, оставляя цепочки и линии генов.

Эти новые знания позволили решить некоторые бросающиеся в глаза парадоксы, обусловленные вопиющими контрастами между культурной и биологической историей человечества за последние 150 тысяч лет. Сегодня мы можем даже поместить ту или иную находку-окаменелость, относящуюся к определенной эпохе, на соответствующую ей ветвь или отросток на генном древе жизни.

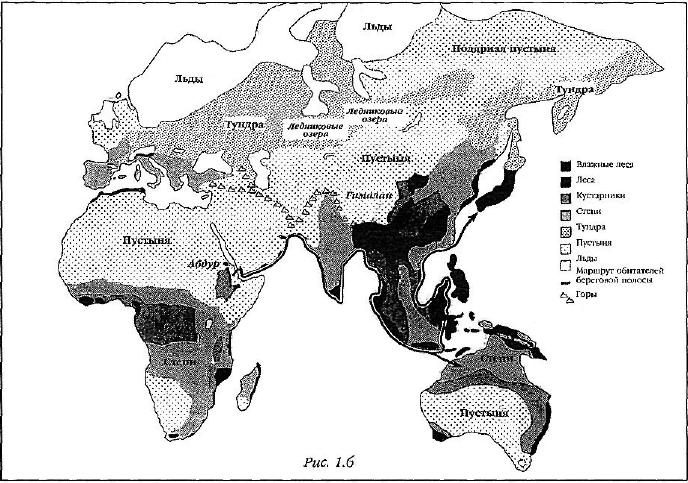

Действительно, ученым удалось найти ответ на многие вопросы. Как оказалось, несмотря на то что наш мир представляет собой нечто вроде гигантского плавильного котла, в котором с доисторических времен переплавляются и смешиваются друг с другом всевозможные человеческие потоки, подавляющее большинство ныне живущих представителей человеческой диаспоры с незапамятных времен живут на тех же самых местах, которые избрали их далекие предки. Они живут в этих местах со времен Последнего Ледникового периода. Более того, мы можем даже проследить даты переселения тех или иных народов за последние 80 тысяч лет. Таким образом, от картины, характеризовавшейся многовариантностью и неточностью критериев идентификации, мы неожиданно получили возможность обратиться к точной и предусматривающей региональное деление схеме, отражающей все ветви расселения человека в мире.

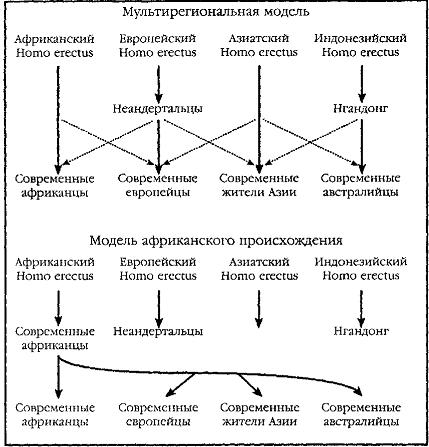

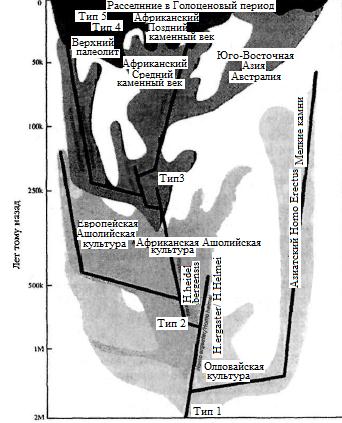

Приведем несколько примеров того, как благодаря генному древу удалось дать ответ на целый ряд вопросов, издавна не дающих покоя археологам. Один из них — противоречие между «африканским» и «мультирегиональным» характером происхождения человечества. Гипотеза об африканском происхождении утверждает, что все современные люди, живущие ныне на Земле, являются потомками общих предков, совершивших около 100 тысяч лет тому назад массовый исход из Африки. Этот исход привел к исчезновению всех ранее существовавших типов человека во всем мире. Сторонники регионалистской теории, напротив, стремятся доказать, что древнейшие люди на Земле, представители вида Homo neanderthalis (неандертальцы) в Европе и Homo erectus (человек прямоходящий) на Дальнем Востоке в результате длительной эволюции создали те расы, которые существуют сегодня в мире.

На сегодняшний день верх в этом диспуте явно одерживают сторонники гипотезы об африканском происхождении, поскольку генное древо человечества, охватывающее последние 100 тысяч лет, прямо указывает на Африку[1] . Никаких следов более древних видов человека на генном древе Адама и Евы не прослеживается, за исключением, естественно, самого его корня, относительно которого мы можем отсчитывать, насколько далеко наши гены отстоят от неандертальцев. Генетический тип неандертальского человека определяет митохондриевая ДНК, и неандертальцы, по всей видимости, были скорее нашими двоюродными братьями, нежели прямыми предками. С неандертальцами нас объединяет общий предок — так называемый Homo helmei.

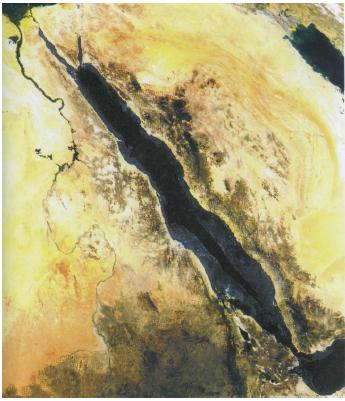

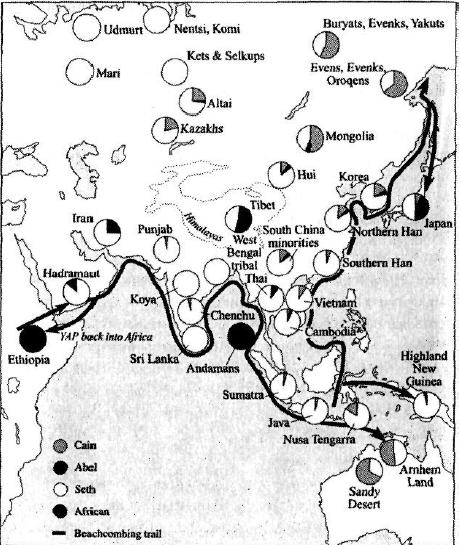

Современные приверженцы теории африканского происхождения обычно подкрепляют свои взгляды утверждениями о том, что австралийцы, жители Азии и европейцы представляют собой потомков различных ветвей Homo sapiens — выходцев из Африки. Однако это не совсем так: лишь одна из линий и на мужском, и на женском генетическом древе имеет бесспорно африканское происхождение. В этом и заключается ключевой аргумент моей книги. Я утверждаю, что в древности имел место всего лишь один великий исход из Африки, и поэтому представители обоих полов имеют только одного общего генетического предка, который и стал отцом или матерью всех прочих народов за пределами Африки, расселившихся по всему свету.

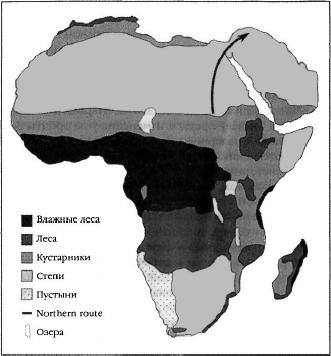

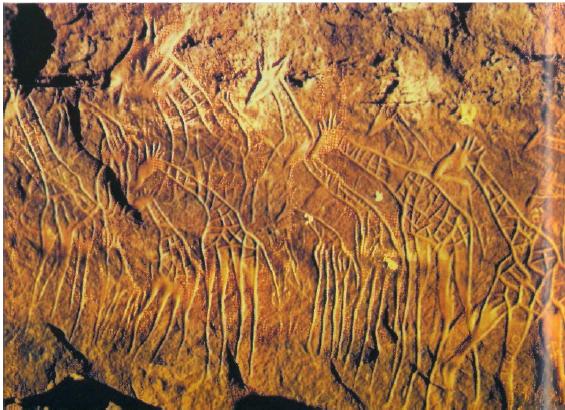

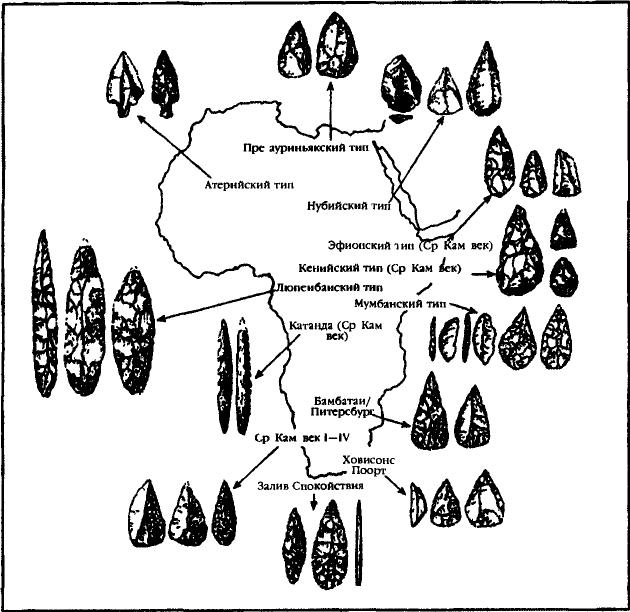

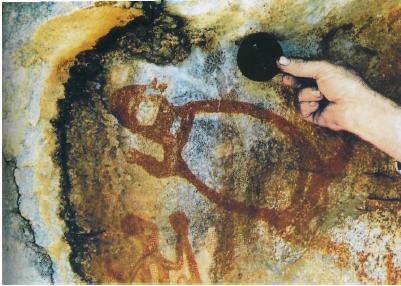

Это повлекло за собой крах многих прежних предвзятых мнений. Некоторые европейские археологи и антропологи еще не так давно полагали, что именно европейцы первыми освоили навыки рисования и резьбы, создали первую сложную культуру и даже первыми обрели дар речи — словом, возникало впечатление, будто европейцы обладают неким явным биологическим преимуществом перед другими расами. Между тем структура генетического древа опровергает подобную точку зрения. Аборигены Австралии в генетическом отношении тесно связаны с европейцами и имеют с ними даже общего предка, жившего примерно 70 тысяч лет назад — вскоре после исхода народов из Африки в Йемен. После этого будущие обитатели Австралии отправились вдоль береговой линии побережья Индийского океана, совершив растянувшийся на несколько тысячелетий марш-бросок через острова Индонезии в Австралию, где, оказавшись в полной изоляции от внешнего мира, создали свою собственную, уникальную и сложную художественную культуру. Самые ранние наскальные рисунки, найденные в Австралии, по меньшей мере не уступают в древности творениям первых европейских художников. Это означает, что люди, совершившие исход из Африки, уже владели навыками рисования.

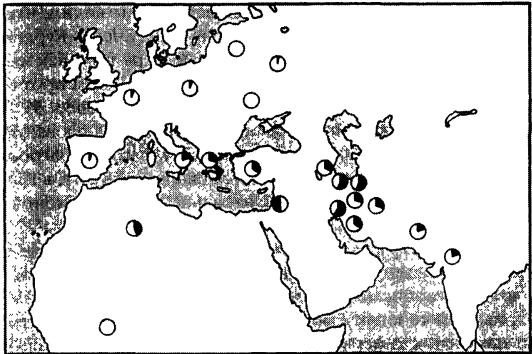

Другой загадочный парадокс, давно не дававший покоя археологам, заключался в неожиданном и быстром распространении своеобразной неолитической культуры по всей Европе из Турции. Произошло это около 8000 лет тому назад. Быть может, земледельцы с Ближнего Востока оттеснили и уничтожили древних европейских охотников и собирателей или новые идеи распространялись мирным путем, постепенно получая признание у туземных европейских общин эпохи палеолита? Генетический ответ на этот вопрос совершенно ясен: 80% жителей современной Европы являются потомками представителей генного типа древних охотников и собирателей, и лишь 20% происходят от ближневосточных охотников и собирателей. Таким образом, древние туземцы Европы вовсе не были безвольными слабаками[2].

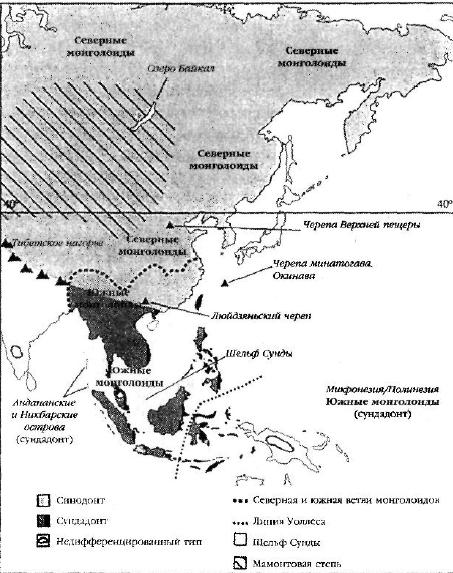

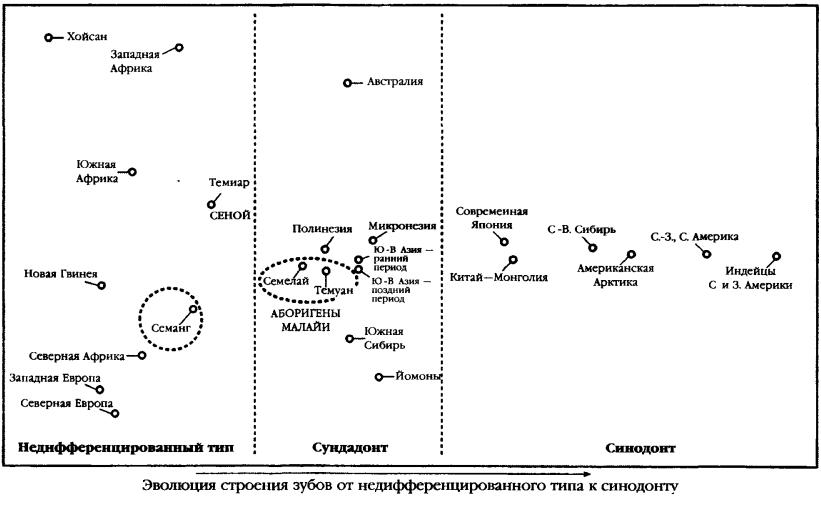

Наконец, если перенестись на другой конец света, надо признать, что там всегда существовала масса споров об этническом происхождении полинезийцев. Увы, Тур Хейердал оказался здесь далеко не первым (в сущности, капитан Кук оказался куда ближе к истине, полагая, что полинезийцы имеют близкие родственные связи с Малайским архипелагом). Лет пятнадцать тому назад археологи были убеждены, что полинезийцы — это выходцы с острова Тайвань. Однако сегодня генетическое древо опровергает эту версию: предки мореходов на больших каноэ были выходцами из другого региона — Восточной Индонезии[3].

А теперь вернемся в очередь в аэропорту. Давайте вспомним, что мы тоже — участники этой генетической истории, поскольку 99% работ по реконструкции нашего древнего генного древа было выполнено с генетическим материалом и пробами ДНК, которые сдали добровольцы, проживающие в самых разных концах света. И поэтому эта история касается каждого из нас.

Сегодня многие антропологи утверждают, что весь род человеческий — это потомки выходцев из Африки. Откуда же им это известно? Если у нас действительно был некий общий прапредок, почему же тогда существуют столь разные человеческие расы? Как эти расы соотносятся между собой? Правомерно ли вообще само понятие «расы»? Являемся ли мы, люди, частью общей семьи, или у африканцев, аборигенов Австралии, европейцев и жителей Восточной Азии имеются разные корни и прошли они в своем развитии параллельные этапы эволюции? Но откуда же мы? Какие движущие силы в ходе нашей эволюции побудили потомков приматов, совсем недавно спустившихся с деревьев на землю, отправиться в скитания по необъятным африканским саваннам, а затем, через какую-нибудь пару миллионов лет, позволили им совершить полет на Луну?

Нашумевшие книги Джейкоба Брауна «Происхождение человека» и Ричарда Лики «Сотворение рода человеческого» явились этапными вехами на пути привлечения интереса широкой публики к проблемам эволюции человека. И тем не менее они, как и любые книги подобного рода, оставили без ответа множество вопросов. Отсутствие достоверных материальных свидетельств, относящихся к той эпохе, представляет собой как бы зазоры и просветы, неизбежно зияющие между нашими представлениями и реальными знаниями. Недавние археологические находки и открытия в области биологии позволили нам заполнить хотя бы некоторые из этих лакун и в то же время выдвинуть целый ряд новых вопросов. Сегодня мы в состоянии внести коррективы в наши искаженные представления о том, когда и как произошел решающий перелом, отделивший нас от наших предков и двоюродных собратьев, крупных приматов, а также развеять многие мифы, стоящие за привычными представлениями о прогрессе человечества.

Анализ ДНК позволил нам достичь невиданного прогресса в осмыслении факторов региональной биологической истории эволюции человека современного типа. Как мы увидим в дальнейшем, так называемые гены Адама и Евы действительно позволяют нам совершить путешествие в пространстве и во времени и перенестись в далекое прошлое, чтобы проследить пути странствий предков человека по земному шару.

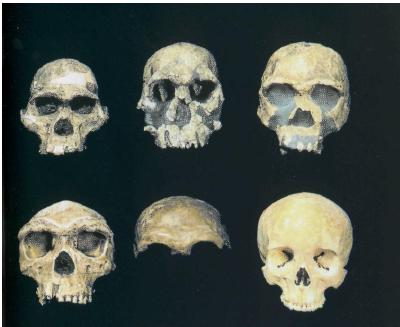

Однако далеко не все факторы прогресса нашли свое отражение в молекулярной биологии. Так, например, палеоантропология, научная дисциплина, изучающая наших далеких предков, с момента выхода в свет книги Лики, опубликованной двадцать лет тому назад, достигла значительного прогресса сразу в нескольких важнейших областях. Прежде всего целый ряд недавно открытых черепов древнего человека, найденных как в Африке, так и в других частях света, позволил определить временные рамки и географические координаты периодически повторявшихся миграций человека из Африки за последние 2 миллиона лет. Находки других черепов позволили выявить черты родства и преемственности между нашими древнейшими предками и шимпанзе, жившими в еще более ранние эпохи. Во-вторых, после создания компьютеров сравнительный анализ строения и формы черепов обрел более достоверную научную базу, и в результате стало возможным разместить основные типы черепов доисторических людей, найденные по всему миру, на соответствующих ветвях генетического древа, а черепа их современных потомков — на его побегах.

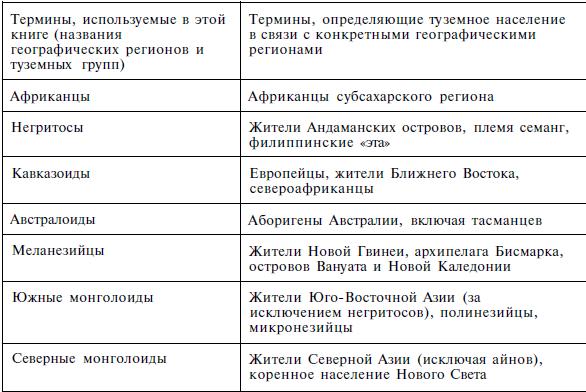

Сам принцип формулирования ветвей биологического древа современного человека на основании сравнительного анализа черепа с трудом пробил себе дорогу сквозь тучи псевдонаучных взглядов, связанных с расизмом и деятельностью нацистских антропологов в середине XX в. Начиная с 1960-х гг. возникли новые, более объективные и доказательные математические методы, позволившие палеоантропологам построить более детальную модель генеалогического древа гоминида и даже человека современного типа. Заметно возросший интерес публики к этой теме, а также опасения, что выводы подобных исследований могут быть использованы нацистами и расистами в своих неблаговидных целях, во многом завели эти исследования, образно говоря, на минное поле пресловутых «политически корректных» эвфемизмов, устроенное западными антрополагами под предлогом защиты от предвзятых мнений. Хотя такой язык явно имел своей целью более четко сформулировать различия между человеческими расами, на практике он привел к путанице и неясностям, что дало импульс дискуссиям и спорам. Так, например, понятие «раса» сегодня считается политически некорректным термином, а в некоторых кругах так же воспринимается и термин «этническая принадлежность». Подобную гиперчувствительность следует рассматривать как вызов, а не как реальное препятствие. Обсуждение проблемы различий между расами носит расистский характер, если посредством таких различий пытаются подчеркнуть собственное превосходство и исключительность или принизить другие народы. Однако оно вполне допустимо в контексте позитивной оценки многообразия рода человеческого.

В этой книге я хотел бы в первую очередь затронуть вопросы истории эволюции человечества за последние 200 тысяч лет, ответить на которые можно, только проследив вспять, до самых истоков, линии эволюции наших генов. Но чтобы решить эту задачу и осознать, что же побудило наших далеких предков обойти буквально все уголки нашей планеты, мы должны прежде всего задать себе вопрос: «Кто мы?» Силы эволюции, включившие в нас механизмы адаптации к трудностям жизни на просторах африканских саванн — это и есть ключи к нашей природе и невероятно увлекательной истории человечества. Мы не были спущены с небес в этот мир, так сказать, «в готовом виде» — прекрасно сложенными мыслящими существами, наделенными даром речи и выделяющимися среди всех прочих животных. На нас воздействовали силы целенаправленного отбора и слепые, беспощадные и безличные факторы окружающей среды. Как и у всех прочих видов живых существ, у нас были предки и ближайшие родичи, которые были наделены теми или иными из наших врожденных качеств, однако они не сумели воспользоваться ими и вымерли. Наша физическая и поведенческая адаптация была сконцентрирована на выживании в борьбе с нашим заклятым врагом и беспощадным учителем — климатом.

Одна из бессмертных повестей Редьярда Киплинга из цикла «Просто сказки» (1902) рассказывает о малыше Слоненке, у которого в те времена еще не было хобота и который донимал своих дядюшек и тетушек назойливыми вопросами. Однажды он совершил ошибку: спросил коварного Крокодила, что тот обычно кушает на обед. Не успел малыш договорить, как Крокодил вцепился ему челюстями в нос и изо всех сил потащил Слоненка в реку. После упорной борьбы малышу удалось вырваться, но его нос при этом сильно вытянулся, превратившись в длинный и очень удобный хобот. Эта притча Киплинга[4], как и другие повести того же сборника, образно говоря, показывает нос эволюционной теории Жана-Батиста Ламарка, объясняющей передачу приобретенных признаков, но в ней содержится и намек на теорию Дарвина. Малыш Слоненок, хотя и весьма жестоким путем, но все же получил новый орган — видоизмененный нос, оказавшийся невероятно удобным, хотя малышу понадобилось немало времени, чтобы осознать это. Точно так же изменения нашего мозга, свободных конечностей (рук, ног), семейной и общественной жизни возникли путем отбора под воздействием жестко неблагоприятных погодных факторов за последние несколько миллионов лет, и мы нашли им совершенно новое применение.

Один из наиболее поразительных выводов был сделан на основе детального изучения воздействия периодически повторяющихся циклов оледенения на эволюцию человека и миграционные потоки из Африки за последние 2,5 миллиона лет. Наряду с тем, что суровые климатические условия повлекли за собой массовую гибель и полное вымирание представителей мегафауны (гигантских и особо крупных видов животных), появление новых и лучше приспособленных типов человека, по всей видимости, совпало с суровым оледенением и ухудшением климата в африканских саваннах. Однако изменения климата могли стать движущей силой, стоящей за процессом эволюции человека и определяющей ее в куда более длительной перспективе. Для приматов, как правило, характерны хорошо развитые и приспособленные верхние конечности, сравнительно крупный мозг, разнообразный рацион питания и куда более сложные социальные отношения в группе, чем у большинства современных млекопитающих. 10 миллионов лет назад Африка была настоящим земным раем, где шумели пышные леса — родной дом и колыбель некоторых видов человекообразных приматов. В те времена не только эти человекообразные приматы, но и многие другие виды обезьян активно экспериментировали, пытаясь приспособиться к жизни на земле и поросших высокой травой луговинах у окраин лесов. С тех пор, по мере того как климат в мире становился все более прохладным и засушливым, площадь таких безлесых пространств (саванн) в Африке многократно расширилась, но сами изменения носили циклический характер, повторяясь с нарастающей частотой и интенсивностью.

Приматы, способные ходить на двух ногах

Как мы уже знаем благодаря изучению воздействий Последнего Ледникового периода, наиболее негативная фаза климатического цикла, несмотря на свою непродолжительность, способна привести к вымиранию многих видов животных. Выжившие во время подобных климатических катаклизмов могут иметь уже свой особый генетический тип, сохраняющий определенные специфические черты, которые и помогают им приспособиться к внешним факторам. Примерно 7—8 миллионов лет назад произошло резкое сокращение числа видов человекообразных приматов, совпавшее по времени с расширением площади безлесых травяных степей и глобальным похолоданием, которое продолжалось несколько миллионов лет. Некоторые ученые утверждают, что эта недолгая ледниковая эпоха ознаменовалась тем, что во время нее окончательно разошлись пути эволюции предков современного человека и предков нынешних шимпанзе. Возможно, именно тогда появилось и наиболее важное изменение физического облика наших предков — бипедализм (способность передвигаться на двух ногах). Впрочем, наиболее ранними на сегодняшний день свидетельствами бипедализма являются останки скелетов Australopithecus anamensis — примата, передвигавшегося на двух конечностях. Эти скелеты, датируемые 4 млн. лет назад, были найдены в 1995 г. на берегах озера Туркана в северной Кении[5].

Многие ученые убеждены в том, что существует непосредственная связь между расширением площади безлесых пространств и переходом приматов от квадрипедализма (передвижения на четырех конечностях) обитателей лесов к бипедализму жителей саванн. Возможно, в этом есть доля истины, но, судя по обилию зубастых хищников, с которыми им приходилось делить свое жизненное пространство, первые двуногие приматы, по всей видимости, не рисковали заходить на равнину слишком далеко от спасительных ветвей островков родного леса. Во всяком случае, другие приматы, в частности — предки бабуинов, на удивление хорошо приспособились передвигаться по саваннам на всех четырех конечностях (как поступают и современные бабуины).

Другие исследователи выдвигали альтернативные теории, объясняющие, почему передвижение на двух конечностях было более предпочтительным. Это якобы позволяло — в самом буквальном смысле — сохранять голову холодной[6] или, подобно африканским сурикатам (мангустам), наблюдать за окрестностями, следя, не приближается ли хищник. Однако хотя мозг наших предков был значительно крупнее, чем у большинства сухопутных млекопитающих, он не превосходил по величине мозг наших ближайших сородичей — шимпанзе, так что сколько-нибудь реальной опасности перегрева мозга не существовало. Точно так же не давало никаких особых преимуществ и передвижение на двух конечностях. На это способен не только человек, но и многие другие млекопитающие, в том числе обезьяны, шимпанзе, медведи и сурикаты, которые могут длительное время передвигаться на двух конечностях. С точки зрения эволюционного учения более привлекательной выглядит идея о том, что приматы начали освобождать верхние конечности (руки) для того, чтобы совершать ими какие-либо полезные действия, например, держать тяжелые дубины на охоте (или, что более вероятно, орудия защиты от хищников, поскольку наши предки были преимущественно вегетарианцами). К сожалению, у нас нет прямых доказательств этой гипотезы, поскольку дерево — материал недолговечный, а каменных орудий, относящихся к тому времени, пока что не обнаружено.

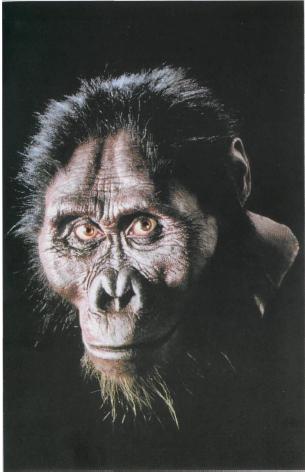

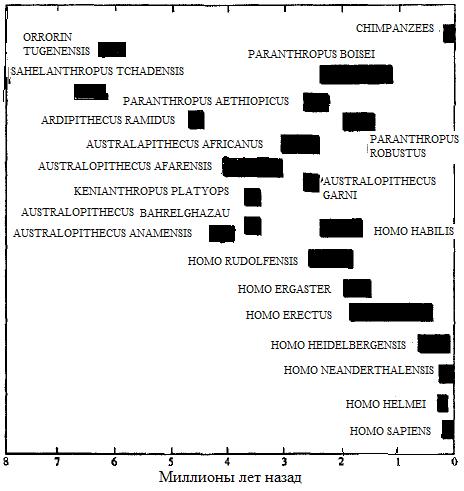

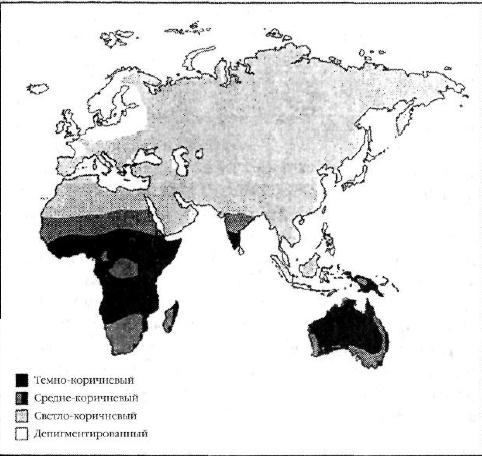

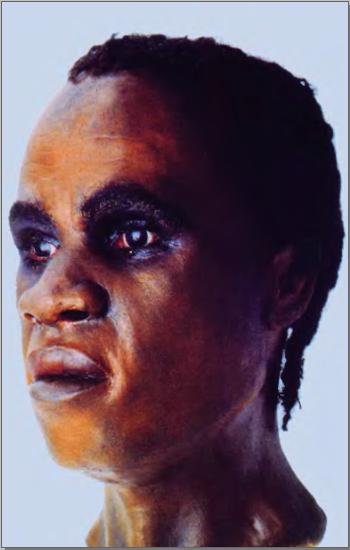

За этими первыми приматами, передвигавшимися на двух конечностях, о которых сохранились весьма скудные сведения, последовали представители известного семейства «Люси» — Australopithecus afarensis. Люси — это древняя самка примата, фрагменты скелета которой были обнаружены в 1974 г. Дональдом Джексоном в Гадаре, Эфиопия. Представители этого вида, жившего примерно 3—4 млн. лет назад, имели рост от 1 до 1,5 м, более прямую осанку и передвигались на двух конечностях, а их таз был более близок к нашему. Однако подобное сходство заканчивалось на уровне шеи, поскольку череп и мозг у представителей этого вида были более близки шимпанзе (так, объем мозга у них составлял 378—500 куб. см), хотя клыки у них были значительно меньше (см. рис. 1). Самки этого вида, как и самки горилл, были значительно меньше, образуя нечто вроде гаремов при сильных самцах. Другой вид прямоходящих приматов (Australopithecus africanus), живший между 2 и 3 млн. лет назад, имел такой же рост, но несколько больший размер мозга, чем шимпанзе, а именно — от 420 до 500 куб. см. Зубы у них также были меньше и более походили на наши. Следует заметить, что эти два вида прямоходящих приматов не обязательно являются этапами эволюционного развития на пути к появлению человека современного типа. Наши предки в те времена вполне могли представлять собой пока что не открытых собратьев этих приматов. Так, например, нашим ближайшим предком может считаться недавно обнаруженный археологами вид, живший около 3,6 млн. лет назад и названный Kenyanthropus platyops, что буквально означает «плосколицый » (рис. 0.1). Плоское лицо, признак, присущий человеку, возможно, представляет собой связующее звено между прямоходящими приматами и нами, людьми современного типа. Можно с уверенностью сказать, что на протяжении нескольких миллионов лет, когда представители австралопитеков («южных приматов») и их непосредственные предки бродили по травянистым саваннам Африки, у них имело место очень небольшое, а отнюдь не резкое увеличение размеров мозга.

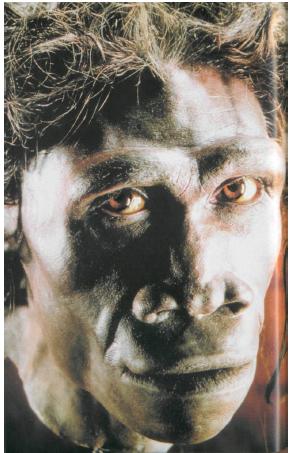

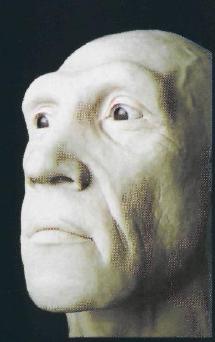

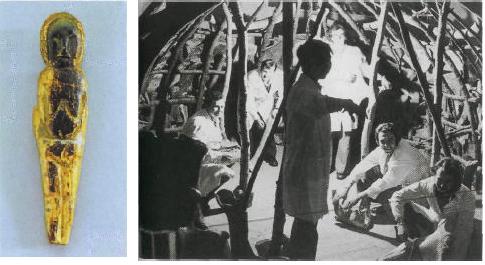

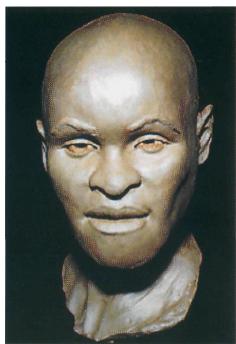

Фото 1. Реконструкция внешнего облика Australopithecus afarensis, из семейства прямоходящих приматов Люси, живших 3—4 млн лет назад. Они одними из первых научились передвигаться прямо на двух ногах (бипедализм), однако объем черепа и мозга у них были такими же, как у шимпанзе.

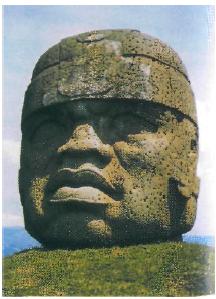

Рис. 0.1

Увеличение размеров мозга в великую засуху

Коренные изменения начались тогда, когда около 2,5 млн. лет назад в мире произошло глобальное похолодание. За несколько миллионов лет влажный и теплый плейстоценовый геологический период уступил место плейстоценовой ледниковой эпохе. Эта эпоха представляла собой своего рода климатическую мельницу, то есть цикл чередующихся сухих ледниковых периодов, во время которого происходили то расширения, то резкие сокращения площадей африканских травяных саванн. Так продолжалось вплоть до Последнего Ледникового периода, кульминация которого имела место около 18 тысяч лет тому назад. Вскоре после начала этого неустойчивого, холодного и засушливого периода на просторах африканских саванн появились первые люди (носители генов Homo) с древнейшими каменными орудиями и значительно более крупным мозгом. Подобно переходу от хождения на четырех конечностях и ходьбе на двух, имевшему место несколько миллионов лет назад, это явилось новым этапом эволюции прямоходящих приматов. У одной из их ветвей, так называемого Paranthropus, развились крупные и сильные челюсти, позволявшие представителям этого вида пережевывать жесткую растительную пищу. Представители другой ветви, Homo, научились делать каменные орудия. У них развился крупный мозг, что позволило им выйти на прямой путь эволюции, на котором они сначала стали охотниками и собирателями, а затем — людьми современного типа.

Разумеется, мы склонны думать, что человек — это представитель некоего особого вида, приципиально отличного от прочих приматов. Многие полагают, что тем, кем мы сегодня стали, нас сделал наш крупный мозг. Другие считают даже, что именно заметное увеличение объема мозга побудило древних приступить к созданию примитивных орудий, однако этот аргумент представляется малоубедительным. Да, действительно, тщательно обработанные орудия — это признак, отличающий человека (а возможно — и представителей вида Paranthropus[7]), однако даже шимпанзе способны делать из дерева примитивные, но эффективные орудия. Между тем шимпанзе обладают значительно меньшим по объему мозгом и очень давно отделились от прямоходящих приматов. И хотя до нас, естественно, не дошли остатки их примитивных орудий, созданных около 7 млн. лет назад, объем мозга у шимпанзе до сих пор примерно такой же, как у нашего общего предка, жившего на заре цивилизации. Это говорит о том, что между умением делать простейшие орудия и развитием крупного мозга не существует непосредственной связи. Равно как из сказанного отнюдь не следует, что общие предки человека и шимпанзе в глубокой древности умели делать подобные орудия.

У одного из древнейших видов человека, действительно делавшего орудия труда, так называемого Homo habilis[8], средний объем мозга составлял около 650 куб. см. Однако среди известных сегодня черепов Homo habilis один, возраст которого составляет 1,9 млн. лет, имел объем мозга, сравнимый с мозгом шимпанзе: 500 куб. см, что аналогично верхнему пределу мозга австралопитеков[9]. Небольшой рост и объем мозга, а также другие приматоподобные черты внешнего облика Homo habilis позволили некоторым антропологам высказать утверждение, что этот вид был своего рода исключением из генофонда Homo или «клуба предков человека», однако, несмотря на этот широко известный случай, он выглядит скорее предрассудком, нежели научно обоснованным аргументом. Маловероятно, что представители вида Homo habilis были нашими предками (впрочем, то же самое можно сказать и о большинстве гоминидов); тем не менее они умели делать каменные орудия.

Сама идея о том, что мы сначала сумели обзавестись крупным мозгом, а затем стали решать, как с ним быть, представляет собой отказ от основополагающих принципов дарвинизма. Появлению любых новых навыков поведения всегда должна предшествовать физическая адаптация, лежащая в основе таких новых навыков. Еще задолго до начала плейстоценовой ледниковой эпохи в нашем поведении должны были существовать некоторые аспекты, в частности — обуславливавшие нашу способность адаптироваться к изменениям климата, которые и способствовали активному развитию и увеличению объема мозга. Проблема поиска пищи в условиях все более засушливой среды обитания могла быть решена благодаря изобретательности и находчивости наших предков. В этом им, несомненно, помог более крупный мозг. Подобное поведение в известной степени сохранилось и у нас, современных людей, поскольку за последние 2,5 млн. лет в результате каждого сколько-нибудь крупного оледенения в Африке появлялись новые виды человека с большим объемом мозга и широким диапазоном навыков. После того как после очередного ледникового максимума наступило короткое потепление климата, Сахара на несколько тысяч лет покрылась обильной растительностью, и люди нового вида отправились с ее просторов в дальний путь, чтобы попытать счастья на землях Евразии. Около 1 млн. лет назад объем мозга у представителей различных видов человека, живших как в Африке, так и за ее пределами, увеличился с 400 до 1000 куб. см и даже практически достиг современных размеров. Другими словами, объем мозга человека увеличился на добрых три четверти еще задолго до того, как на исторической сцене появились люди современного типа[10].

Почему у нас развился крупный мозг?

Ученые и исследователи высказывали различные предположения о том, что же явилось ключевой предпосылкой для развития крупного мозга. Постоянные ледниковые периоды вызвали в Африке крайнюю засуху и наверняка побуждали немногочисленных обитателей саванн проявлять изобретательность и стремление к коллективизму. Нам нетрудно понять, сколь велика была в подобных условиях ценность крупного мозга, и все же остается вопрос: почему столь крупный мозг развился только у нас, людей, а не у других млекопитающих, тоже живших на границе саванн? Один из важных аспектов, которому в наши дни придают большое значение, — это появление в рационе питания древних людей, наряду с растительной пищей, мяса. В частности, видный лондонский антрополог Лесли Эйэлло и его коллега Питер Уилер (основоположник теории охлаждения черепа) утверждают, что для активного роста и развития мозга нашим предкам было просто необходимо есть мясо[11]. Дело в том, что для полноценного питания мозга необходимо множество калорий, а для роста и развития — особые высококалорийные питательные вещества. Тем не менее, как подчеркивают Эйэлло и Уилер, потребление мяса — это скорее средство, чем причина увеличения объема мозга. Эти же исследователи доказывают, что параллельное уменьшение длины кишечника у человека, как о том свидетельствует изменение формы грудной клетки у Homo ergaster, является бесспорным доказательством изменения рациона питания и употребления в пищу большего количества мяса и сокращения доли овощей. Другими словами, древнейшие люди современного типа утратили чисто вегетарианский желудок, столь характерный для австралопитеков. Однако это изменение строения грудной клетки произошло задолго до начала быстрого роста мозга.

Представители древнейших видов человека, таких, как Homo habilis, Homo rudolphensis и Homo ergaster, были скорее собирателями, нежели охотниками. Вероятно, со временем они научились использовать в качестве оружия палки и камни, защищаясь от нападения крупных хищников, а также применяли такое же оружие в совместной охоте на травоядных, что сплачивало людей и придавало им больше уверенности в своих силах. Однако без реальных материальных доказательств и артефактов все утверждения подобного рода о влиянии климата и употребления в пищу мяса на активный рост мозга у древнейшего человека остаются не более чем кабинетными домыслами. Так, нам известно, что по крайней мере в Африке Homo erectus пользовался каменными орудиями для разделки мяса[12], но для того, чтобы выявить наличие непосредственной связи между употреблением мяса, ухудшением климата и активным ростом мозга, нам придется сопоставить биологические параметры древнейших людей с чистыми вегетарианцами-приматами, жившими в ту же эпоху и при точно таких же климатических условиях.

Не так давно Сара Элтон[13], антрополог, сотрудница Кентского университета в Кентербери, высказала примерно такие же мысли, но результаты ее исследований во многом поколебали нашу веру в уникальность человека как биологического вида. Она измерила объем черепа у ископаемых останков некоторых видов приматов, живших в период от 2,5 млн. (предполагаемое начало глобального похолодания) до 1,5 млн. лет тому назад. Элтон провела исследование двух основных ветвей гоминидов, которые разделились именно в тот период, — представителей Homo и Paranthropus, объединяющих в общей сложности шесть видов. В качестве объекта для сравнения со стороны приматов она выбрала представителей нескольких крупных травоядных обезьян, сородичей бабуинов — Theropithecus, живших в тех же условиях и примерно в то же самое время. Результаты сопоставления оказались просто ошеломляющими. У крупных травоядных обезьян за весь период сравнения не было выявлено никаких признаков увеличения объема мозга, тогда как у гоминидов обоих ветвей Homo (ergaster и habilis) и Paranthropus (boisei) такие изменения имели место. Так, в тот период не только появилось несколько новых видов Homo и Paranthropus со значительно большим объемом мозга, но и, что весьма показательно, объем мозга значительно увеличился у всех гоминидов в пределах каждого вида. Последнее наблюдение находит еще более явное подтверждение в целом ряде навыков поведения, присущих общим предкам ветвей Homo и Paranthropus, но не свойственных их современникам-приматам. Относительное увеличение объема черепа у обоих ветвей гоминидов удивительно еще и в том смысле, что представители ветви Paranthropus с его характерными огромными челюстями считались чистыми вегетарианцами, питавшимися исключительно растительной пищей. За период в миллион лет, рассмотренный Элтон в ее исследовании, средний объем мозга у гоминидов увеличился более чем вдвое — с 400 до 900 куб. см.

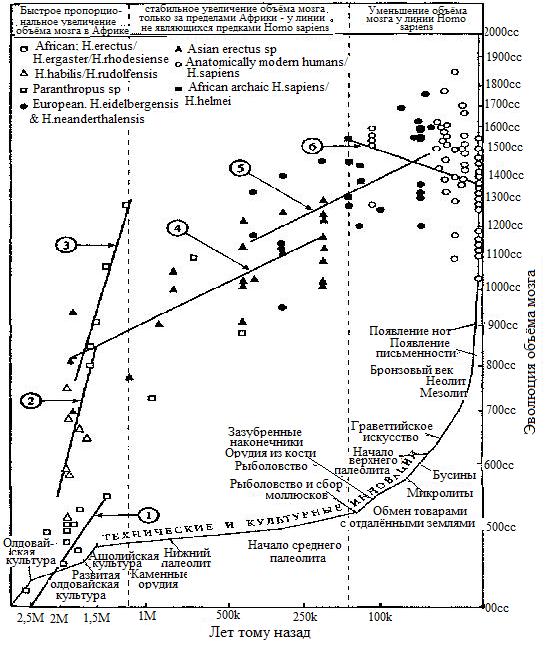

Если сопоставить эру феноменального роста и увеличения объема мозга с развитием линии человека в более поздний период, бросается в глаза прерывность развития при переходе от древних гоминидов к человеку современного типа. Для сравнения достаточно сказать, что увеличение объема мозга между древнейшим Homo habilis, жившим примерно 2 млн. лет назад, и Homo rhodesiense, жившим 1,07—1,3 млн. лет назад[14], то есть за период около 700 тысяч лет, составило более чем 2,5 раза. В последующие же 1,2 млн. лет, несмотря на тот факт, что большинству типов человека, обитавших за пределами Африки, например, Homo erectus из Азии и неандертальцам, жившим в Европе, было присуще некоторое увеличение объема мозга, от достижения объема мозга современного человека их отделяло всего 6%. (Фактически же за последние 150 тысяч лет у человека современного типа имело место общее снижение объема мозга; см. рис. 0.2.) Таким образом, с физической точки зрения самый ранний период эволюции человеческого древа был наиболее бурным и драматичным.

Эти результаты свидетельствуют о том, что наиболее ранний период нарастания неблагоприятных климатических факторов — с конца плиоценового периода и на протяжении климатического рубежа между плиоценовым и плейстоценовым периодами — происходил выборочный рост и увеличение объема мозга у ряда новых видов гоминидов, тогда как у приматов, живших в тех же условиях, подобной эволюции мозга не наблюдалось. Что же это означает?

Во-первых, это — аргумент в пользу точки зрения о том, что все эти гоминиды принадлежали к ветвям Homo и Paranthropus и, следовательно, их общий предок обладал рядом новых навыков поведения, способствовавших активному росту мозга, который стал характерным для этих видов к началу периода глобального похолодания. Другими словами, прямоходящие обезьяны, жившие около 2,5 млн. лет назад, уже могли нести в своих генах семена будущего невероятно активного развития мозга.

Во-вторых, этот факт ставит под сомнение обоснованность гипотезы о роли мяса, хотя Элтон выдвинула в ее поддержку ряд аргументов, сводящихся к тому, что представители вида Paranthropus вовсе не были ни строгими вегетарианцами, ни примитивными существами, не способными создавать орудия, которые помогли бы им добывать пищу из целого ряда ее новых источников[15].

В-третьих, естественный отбор, направленный на увеличение объема мозга, по всей видимости, наиболее быстро и интенсивно протекал на заре существования рода человеческого — свыше 2 млн. лет тому назад.

Что касается теории, будто «мозговитых охотников породило мясо», то с ней связана и другая проблема. Высшие приматы были далеко не единственными охотниками (т.е. хищниками), кормившимися на необозримых просторах африканских саванн. Однако мы почему-то не видим львов, гиен или африканских диких собак, бродящих по вельду[16] с огромными черепами. Справедливости ради надо признать, что эти прирожденные плотоядные имеют относительно крупный мозг и отличаются большей смышленостью и расчетливостью, чем их жертвы, однако они не идут ни в какое сравнение ни с человеком, ни даже с обезьянами. Это сильные, мускулистые существа, настоящие мастера клыка и когтя. В отличие от них, гоминиды всегда отличались интеллектуальной и физической гибкостью в использовании все новых и новых источников пищи. Мы и сегодня едим массу растительной пищи, в том числе всевозможные фрукты, коренья, листья, семена, орехи и ягоды. Наши руки и зубы развиты куда лучше, чем клыки и лапы животных, специализирующихся на какомлибо одном виде пищи. Единственная физическая особенность, развившаяся у наших рук в процессе эволюции, помимо оппозиции большого пальца, заключается в том, что контроль за их манипуляциями осуществляет определенная область мозга.

Значительное число поведенческих различий в рационе питания, резко отличающих нас от плотоядных, в сущности, представляют собой черты, общие для нас и наших ближайших сородичей-приматов — шимпанзе. Мы, как и они, признаем особую социальную значимость совместной охоты.

Интереснейший ряд видеофильмов, запечатлевших сцены охоты шимпанзе на обезьян-колобусов в Африке, позволил выявить различия в поведении охотящихся шимпанзе и плотоядных хищников. Мы узнали, что эффективность охоты у этих небольших отважных приматов гораздо выше, чем у львов. Добытое ими мясо, хотя шимпанзе очень высоко ценят его, все же не является главной составляющей их рациона. При этом охотятся далеко не все стаи шимпанзе, и не все участники охотящейся стаи действительно едят мясо. Те из них, которые принимают участие в мясной трапезе, — либо верные исполнители, либо самки, с которыми доминирующие самцы-охотники намерены совокупиться. Таким образом, охота у шимпанзе — это скорее дело престижа, чем общей стратегии выживания, как это имеет место у людей. Сексуальные предпочтения говорят о том, что сильные самцы-охотники выбирают более надежные объекты передачи генов. Нам хорошо известно, что средства привлечения партнеров, обусловленные сексуальным отбором, могут быть весьма разными — от павлиньих хвостов до крупного черепа.

Однако оставим вопросы сексуального отбора. Я хотел бы подчеркнуть, что нам следует более пристально понаблюдать за поведением наших ближайших сородичей по биологическому древу. История эволюции приматов на протяжении последних 10 млн. лет — это не история жвачных млекопитающих, которые однажды вздумали отказаться от растительной пищи и начали питаться вегетарианцами, становясь все более и более дерзкими. Это — история эволюции разумных всеядных, наделенных крупным мозгом и обитающих в лесах, где они смогли обрести физическую гибкость, сохранившуюся и после того, как эти существа переселились в другую среду обитания. У них сохранилась удивительная пластичность всех пяти пальцев, а зубы их в большинстве случаев уменьшились, а не увеличились.

По какой-то причине численность одной из групп приматоподобных предков обезьян и людей резко увеличилась. Превосходно чувствуя себя в привычной среде обитания, они охотно употребляли большинство видов растительной пищи, которые давали им леса. Проявляя всеядность, они экспериментировали с диетой, пробуя употреблять в пищу более мелких, чем они сами, животных. В процессе борьбы за сексуальных партнеров охота могла стать средством укрепления собственного престижа в рамках сложившейся культурной практики. Будучи существами смелыми и контактными, они легко адаптировались к любым условиям, однако ни шимпанзе, ни наши далекие предки никогда не отказывались ни от гибкости рациона и осознания важности всеядности для выживания, ни от особой роли социального взаимодействия, благодаря которым они так успешно приспосабливались к среде обитания.

Единственной и наиболее важной особенностью физического облика, унаследованной нашими предками от австралопитеков, явилась уникальная среди всех прочих млекопитающих способность постоянно передвигаться на двух ногах. Независимо от того, было ли это фактором адаптации к передвижению в саваннах, поросших высокими травами, необходимостью охлаждения массивного черепа и мозга или, что более вероятно, желанием освободить руки, этот переход совершился за миллионы и миллионы лет до того, как началось постепенное развитие и увеличение объема их мозга. Когда, примерно 2,5 млн. лет тому назад, произошло серьезное глобальное ухудшение климата, поведение и физический облик наших предков оказались вполне подготовленными к новому этапу эволюции. Руки у наших предков были свободны, голова стала крепкой и прохладной, а их разум, сообразительность и готовность к сотрудничеству в освоении новых источников пищи, включая мясо, оказались как нельзя более кстати.

Засушливый климат всего лишь сместил вектор гастрономических пристрастий приматов, вынудив их уменьшить долю растительной пищи в своем рационе. Вместо того чтобы подражать крупным представителям семейства кошачьих, отращивая, подобно им, огромные клыки и усиливая и без того мощные челюсти, чтобы превратиться в настоящих плотоядных, приматы сделали то, что уже не раз делали в прошлом: прибегли к помощи мозга и рук. Причем происходило это на фоне давних традиций приспособляемости и социального взаимодействия. Новые навыки поведения, связанные с быстрым развитием мозга и появившиеся около 2,5 млн. лет назад, совпали с началом плейстоценовой ледниковой эпохи. Этот новый комплекс поведенческих навыков обладал громадным потенциалом, позволившим справиться с массой неблагоприятных климатических факторов. О том, что все эти факторы были налицо около 2,5 млн. лет тому назад, прежде чем появились первые люди, свидетельствует быстрый рост мозга, имевший место не только у предка человека, но и у его ближайшего сородича из рода Paranthropus.

Все новые и новые модели

Хотя по просторам африканских саванн примерно 2,5 млн. лет тому назад продолжали бродить и другие виды мыслящих приматов, в том числе — несколько видов рода Раranthropus, нас интересуют исключительно представители рода Homo, то есть древнейшие люди. Эти люди были представителями новой концепции эволюции сразу в нескольких отношениях: не только благодаря более крупному объему мозга, смешанной диете и более мелким зубам, но и благодаря способности усваивать адаптационные навыки, включая изготовление первых каменных орудий представителями самых древних видов человека.

Если в качестве отправной точки выбрать людей вида Homo habilis, то Homo erectus можно считать видом, определившим направление развития, чем-то вроде знаменитой модели «Форд-Т» — родоначальницы нового класса. Оказавшись типом даже более успешным, чем «Форд-Т», они занимали доминирующее положение на нашей планете более полутора миллионов лет. Люди вида Homo erectus с их суровыми, угрюмыми лицами, плоским носом и быстро увеличивающимся объемом черепа очень напоминали человека современного типа, можно сказать — с ног до головы.

Фото 2. Реконструкция головы Homo erectus. Эти люди с воинственным лицом и увеличенным объемом мозга покинули Африку, воспользовавшись первой предоставившейся возможностью, с успехом доминируя па планете на протяжении 2 млн лет.

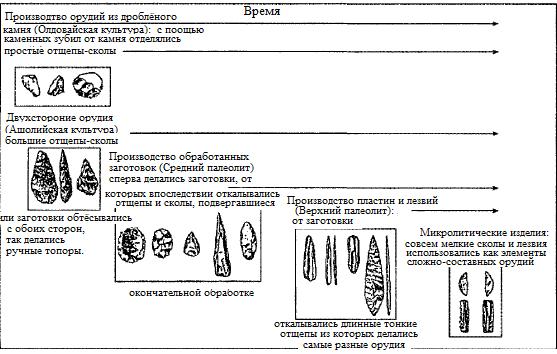

Они использовали каменные орудия: поначалу это были слегка подправленные камешки, а затем — гораздо более сложные каменные топоры. Их африканский предок, Homo ergaster, стал первым человеком, покинувшим Африку примерно 1,95 млн. лет назад, чтобы стать уже в Азии представителем вида Homo erectus. Люди этого вида были ростом несколько меньше нас и быстро расселились по необозримым просторам Средней Азии, России, Индии, Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии, всюду принося с собой навыки изготовления так называемых орудий из мелкого камня[17]. Существуют противоречивые утверждения относительно того, что в ту же эпоху продолжали существовать и их предшественники на генеалогическом древе человеческой эволюции — люди вида Homo habilis. Однако куда более достоверны свидетельства того, что представители всех будущих видов и ветвей рода человеческого вышли из Африки в первый же промежуточный период потепления между ледниковыми эпохами.

Люди вида Homo erectus занимали доминирующее положение на нашей планете на протяжении примерно миллиона лет до тех пор, пока новая ужасающая полоса ледниковых периодов около 1 млн. лет тому назад не привела к иссушению большинства территорий африканского континента. В результате возникло новое, более приспособленное семейство людей. Первым представителем этого семейства в Африке был так называемый Homo rhodesiense. Представители этого вида, не уступавшие нам в росте и имевшие объем мозга около 1250 куб. см, использовали более сложные каменные орудия так называемого ашолийского типа, названного так по названию французской деревни, в окрестностях которой были впервые найдены образцы этого стиля. Орудия ашолийского типа включали в себя крупные плоские камни, обтесанные с обеих сторон, чтобы получился ручной топор с округлой (каплеобразной) рубящей кромкой. Эти выходцы из Африки впервые предприняли переселение в Европу и, возможно, в Китай во время первого глобального потепления, наступившего около полумиллиона лет тому назад, и принесли с собой свою ашолийскую технологию[18].

Затем, примерно 350 тысяч лет назад, наступил очередной суровый ледниковый период, в результате которого около 300 тысяч лет назад на исторической сцене в Африке появился новый вид. Одним он известен под своим архаическим названием — Homo sapiens[19], другим — под названием Homo helmei. Чтобы избежать путаницы, я в дальнейшем буду использовать второе название (Homo helmei). Представители этого вида, имевшие густые брови и такой же рост, как и современные люди, а также несколько больший объем мозга, составлявший у них около 1400 куб. см, представляли собой нулевую, заключительную фазу увеличения объема мозга. Как мы увидим в Главе 2, люди этого типа тесно связаны с началом одной из важнейших революционных эпох в технико-технологической области за всю историю человечества, известной под названием Среднего палеолита. Некоторые ученые в своих работах заходят настолько далеко, что утверждают, что, если бы эти густобровые создания появились на свет в современной семье, они вполне вписались бы в наше общество[20].

Взглянув на долгий и протяженный путь после исхода из Африки во время стабильного глобального потепления, мы увидели бы, как представители Homo helmei примерно 250 тысяч лет назад расселяются по просторам Евразии. Люди Homo helmei, вполне возможно, стали предками вида Homo neanderthalensis[21] — знаменитых неандертальцев, живших в Европе и Азии (см. табл. 3) и, возможно, имевших в ту эпоху ряд близких родственников в Индии и Китае. Между тем семейство видов человека, к которому принадлежали и наши предки, в те времена пока что оставалось в Африке и имело целый ряд физических отличий от своих двоюродных братьев-неандертальцев, обитавших в Европе[22] .

Что касается нашего вида, Homo sapiens, то он появился более 170 тысяч лет назад. Его предком был некий вымерший вид, общая численность которого с учетом всех ледниковых периодов не превышала 10 тысяч особей[23]. Хотя Homo sapiens тоже совершил исход из Африки в район Леванта во время следующей паузы между ледниковыми периодами, наступившей около 120 тысяч лет тому назад, данные генетических исследований свидетельствуют о том, что его представители полностью вымерли там во время следующего ледникового периода. (Левант — термин несколько устаревший, но весьма уместный в данном контексте. К Леванту относились современные Сирия, Ливан, Израиль, Палестина и Иордания, то есть практически весь Средиземноморский Ближний Восток, за исключением Египта и Турции.) Когда люди современного типа примерно 70—80 тысяч лет назад начали активно расселяться из Африки по всему остальному свету, в Евразии еще жили представители других ветвей человека. Так, европейский неандерталец и, вполне возможно, азиатский Homo erectus еще жили каких-нибудь 30 тысяч лет назад, однако никаких следов их генофонда в организме современного человека не обнаружено.

Весьма показательно, что как неандертальцы, так и люди современного типа, жившие еще до последнего ледникового периода (примерно 20—30 тысяч лет тому назад), имели значительно больший объем мозга, чем мозг современного человека[24]. Порой складывается впечатление, что магический эффект увеличения объема мозга, присущий ледниковым периодам, утратил свою чудодейственную силу задолго до нашего рождения на ветви подвида Homo helmei (рис. 0.2). Быть может, дальнейший рост объема мозга начал представлять серьезную угрозу. Так или иначе, но объем мозга сам по себе перестал играть роль фактора, определяющего успех вида, и на первый план вышло умение пользоваться мозгом. А это повлекло за собой появление новых навыков и культурных инноваций.

После того как мы, люди, покинули просторы Африки, несмотря на то что дальнейшее увеличение объема мозга полностью прекратилось, климатические факторы продолжали играть доминирующую роль в процессе расселения человечества и появления все новых и новых изобретений и открытий вплоть до нашего времени. Не будет преувеличением сказать, что волны технических инноваций человечества, распространявшиеся по просторам Евразии начиная примерно с 80 тысяч лет тому назад, были в большей степени результатами стрессов и преодоления их, чем новых биологических факторов, способствовавших развитию человеческого биокомпьютера (мозга).

Рис 0.2

Так, например, появление новых технических достижений и инноваций, прослеживаемое археологами на протяжении Раннего, Среднего и Позднего Верхнего палеолита, а также мезолита и неолита, неизменно совпадало с катастрофическим ростом влажности климата в Европе и миграциями населения на все новые и новые территории. Эти же факторы в Юго-Восточной Азии нашли свое выражение в активном развитии техники строительства лодок и судов и росте мореплавания, ставших ответом человечества на затопление обширных земель континентального шельфа в результате резкого подъема уровня моря.

Таким образом, быстрое увеличение объема мозга явилось ключевым фактором, выделившим человека из всех прочих прямоходящих приматов, живших на Земле около 2,5 млн. лет назад. С тех пор объем нашего мозга претерпел ряд изменений и колебаний. Его увеличение не носило стабильного характера, причем большая часть роста объема мозга (в два раза) произошла еще у Homo erectus, жившего около 2 млн. лет назад. Другими словами, самое быстрое и радикальное увеличение и развитие мозга произошло у наших предков примерно 1,5 млн. лет тому назад, и с тех пор его темпы постепенно замедляются. Главный парадокс заключается в том, что сегодня бурными темпами идет накапливание все новых инноваций и поведенческих навыков, приобретшее в последние годы взрывной характер.

Идея Болдуина

Решение парадокса — противопоставления быстрого роста объема мозга в древности и культурно-технологического взрыва, переживаемого человечеством сегодня, — заключается в том, что человеческая культура, образно говоря, питает сама себя, чем и обусловлены все убыстряющиеся темпы ее развития. Как мы вскоре убедимся, история эволюции человеческой культуры — это отнюдь не виртуальная копия биологического древа человечества, на котором каждый последующий вид заметно прибавляет в разуме и сообразительности, что сразу же находит свое выражение в использовании все более сложных орудий. В отличие от биологической эволюции, движущие силы создания все новых и новых культурных достижений всегда развивались совершенно иным путем, и хотя наш мозг давным-давно перестал увеличиваться в объеме, наша культура продолжает и продолжает развиваться. В основе революционных изменений, переживаемых сегодня человечеством, лежит совместная эволюция культуры и генофонда человека. И хотя эта концепция выглядит достаточно простой, она способна преодолеть все наши этнические и расовые предрассудки.

Механизмы, посредством которых поведенческие инновации или «новая культура» влияют на ход эволюции, впервые были сформулированы американским физиологом Марком Болдуином около ста лет тому назад[25].

Болдуин предложил особую, поведенчески обусловленную интерпретацию взглядов Дарвина на различные проявления эволюции. Интерпретация эта столь же проста, как утверждение, будто длинная шея у жирафа появилась в результате того, что его предкам приходилось поедать листья, растущие на верхних ветвях деревьев и кустарников. Болдуин утверждал, что гибкость моделей поведения и способность к обучению могли усиливать и изменять само действие механизмов естественного отбора. После того как новые, самостоятельно обретенные или заимствованные поведенческие навыки приводили к изменению среды обитания или условий жизни конкретного сообщества животных, естественный отбор мог отдавать предпочтение генетически обусловленным факторам поведения и физическим особенностям, благоприятствовавшим адаптации к новым условиям. Этот достаточно простой аргумент, известный как «коэволюция» или «генетическая ассимиляция», позволяет избежать сползания к давно развенчанной теории Ламарка о наследовании приобретенных признаков, сохраняя при этом забытое, но куда более здравое и впечатляющее ядро его идей.

Коэволюция свойственна отнюдь не только истории развития нашего вида. Если погрузиться в толщу времени и пройтись назад по ветвям древа жизни, нетрудно заметить, что новые, целенаправленно развитые или, возможно, случайно приобретенные навыки поведения часто влекли за собой генетические изменения, которые определили последующий ход развития специфических черт внешнего облика, позволяющих использовать эти новые навыки. Все дарвиновские земляные вьюрки происходят от обыкновенных центрально-американских вьюрков, которые на протяжении своей долгой истории опробовали различные средства, позволяющие выжить и адаптироваться к меняющимся условиям среды обитания на Галапагосских островах. Впоследствии на основе этих изменений появились различные виды вьюрков, лучше приспособленные к выживанию благодаря усвоению этих новых признаков.

Любопытно, что, подобно далеко отстоящим от нас представителям генеалогического древа позвоночных, в начале каждого поколения молодняк многих и многих видов заново усваивает и воспринимает так называемые врожденные навыки своих родителей. Так, мы знаем массу ситуаций, свойственных высшим позвоночным, когда сами родители принимают активное участие в обучении молодняка. Таким образом, на самом деле эти новые «развитые» особенности поведения передавались молодняку не через гены, а посредством общения с родителями и другими «учителями», то есть путем обучения. Впоследствии гены, благоприятствующие закреплению новых навыков, начали отбираться посредством биологической эволюции, позволяя представителям формирующегося вида эффективнее использовать эти факторы. Другими словами, гены и культурные аспекты коэволюционировали.

Развитие культуры не обязательно тесно связано с генетической наследственностью. На протяжении эволюции большинства видов млекопитающих такое обучение элементам «культуры» было строго ограничено членами данного семейства или группы; в результате поведение представителей данной группы оказывалось тесно связанным с общностью генов. Однако необходимо подчеркнуть, что у многих социальных животных (животных, образующих стаи и имеющих иерархию) навыки выживания передавались и при контактах с представителями других социальных групп (стад, стай), которые далеко не всегда были родственниками. Таким образом, на каком-то этапе за последние несколько миллионов лет биологической эволюции приматов эволюция культуры их общения достигла определенной независимости от генетических кодов животных, являющихся ее носителями. Прибегнув к аналогии, можно сказать, что движущими факторами эволюции скрипки в равной мере могли быть и гильдия мастеров, делавших скрипки, и семейство мастеров, в котором секреты ремесла передавались от отца к сыну.

О чем же все это говорит? Некоторые приобретенные, а не врожденные культурные традиции имеют такую географическую локальность, что их можно считать независимыми от генетических связей.

Так, например, мы знаем, что японские макаки обычно моют потаты (сладкий картофель) в море. Это — местная культурная традиция, имеющая вполне конкретные исторические и географические корни, традиция, передававшаяся из поколения в поколение. Крайне маловероятно, что подобные особенности поведения могут зависеть от новых генетических факторов; однако, если следовать логике этого тривиального примера, можно сказать, что, если бы практика мытья свежих потатов обеспечивала вполне конкретные преимущества в выживании и именно такие мытые потаты являлись основным источником питания для данной местной популяции макак на протяжении многих поколений, тогда естественный отбор случайных генетических признаков у представителей этих будущих поколений мог бы тем или иным путем закрепить практику мытья свежих потатов. Это и было бы проявлением коэволюции[26].

Особенно выразительно географическая локализация приобретенных культурных навыков у высших приматов прослеживается у шимпанзе. В стаях шимпанзе возникали навыки создания примитивных орудий, носителями которых были как члены некой небольшой группы, так и представители соседних стай, не являющихся ее родственниками. Подобные технические навыки приобретаются культурным путем и не имеют генетической заданности и, следовательно, не обязательно должны быть распространены в других регионах. В определенный момент, возможно, еще до появления гоминидов, культура перешагнула через межвидовой барьер и стала достоянием различных видов приматов. Однако эволюция культуры, образно говоря, вступила в свой подростковый возраст задолго до этого момента и имела к тому времени длительную предысторию, развивавшуюся параллельно с генетической эволюцией.

С точки зрения взглядов Болдуина, мы можем сделать любопытное наблюдение и высказать прогноз. Прогноз заключается в том, что, если сложное и многоуровневое общение требует высокоразвитого мозга, это означает, что появлению такого мозга должно было предшествовать длительное и более примитивное общение. Наблюдение же состоит в том, что возникновение письменности имело место около 5000 лет тому назад, а нотная запись была изобретена и вовсе гораздо позже, по историческим меркам — совсем недавно. Эти две кодифицированных системы внеустного общения отражают два высших достижения человеческого разума, однако нам и в голову не придет утверждать, что для того, чтобы ими пользоваться, должен появиться новый вид человека, имеющий особые гены.

Как развивался наш мозг и почему его объем сыграл столь важную роль?

Наиболее существенное различие между людьми современного типа и прочими животными связано именно с большим мозгом, характерным для человека. Здесь необходимо отметить несколько факторов. Действительно, объем мозга очень важен, но это еще далеко не все. Большой не обязательно означает более продуктивный. Так, например, у свиней и кабанов мозг гораздо больше по объему, чем у небольших хищных животных, например, диких котов. Люди, которым в раннем детстве по медицинским показаниям приходится удалять половину мозга, обладают практически нормальным человеческим интеллектом, хотя объем мозга у них не превышает 700 куб. см. Очевидно, значительное место в развитии способностей мозга принадлежит внутренним связям, и мы, люди, по числу внутримозговых связей далеко превосходим любых млекопитающих. Как же они возникли?

Как правило, более крупное тело нуждается в большем по объему мозге. Грубо говоря, это обусловлено тем, что для контроля за более крупными органами и мускулами, составляющими крупное туловище, требуется более внушительный объем мозга или как минимум значительно больше внимания, уделяемого управлению всей этой глыбой мускулов. Подобная взаимосвязь между объемом мозга и пропорциями тела, хотя она и является прогнозируемой у большинства млекопитающих, не носит характера прямой зависимости. Если бы подобная зависимость имела место, то мыши, например, обладали бы куда меньшим — в пропорциональном отношении — мозгом, чем тот, который мы видим у них. У высших млекопитающих эта взаимосвязь становится еще менее прямолинейной, так как соотношение размеров тела и мозга у них искажено сразу по многим направлениям. К примеру, приматы во взрослом возрасте обладают пропорционально большим объемом мозга, чем любые другие млекопитающие, поскольку скорость роста их тела, начиная с самого раннего возраста, существенно ниже абсолютной скорости роста мозга.

У людей билогические часы взросления мозга идут значительно медленнее, чем у приматов. Как известно, у всех млекопитающих рост мозга прекращается еще до того, как все функциональные факторы тела взрослого животного достигнут полного развития. Человек отличается от всех прочих приматов тем, что его биологические часы предусматривают развитие мозга значительно дольше, чем этого можно было бы ожидать исходя из пропорций тела, как это имеет место у приматов. В результате продолжительной пренатальной и детской стадий развития мозг у человека на этих этапах достигает объема около 1000 куб. см, что примерно соответствует объему мозга вымершего вида Gigantopithecus[27] .

Другой несложный пример различий, контролируемых генами и присущих человеку, состоит в том, что отделы мозга, расположенные в задней части черепа человеческого эмбриона на ранних этапах его развития, в итоге вырастают сравнительно более крупными, чем у других приматов[28]. Именно этим объясняется тот факт, что у взрослых людей непропорционально велики мозжечок и кора головного мозга. Между тем известно, что именно эти два отдела мозга отвечают за координацию движений и высшую нервную деятельность. Генетические изменения, лежавшие некогда в основе этих важнейших факторов, по всей вероятности, были достаточно просты и касались нескольких генов, отвечающих за рост и развитие. В результате относительные различия в объеме разных отделов мозга приобрели выраженный характер.

Все эти эффекты искажения пропорций генетически запрограммированы и «включаются» в человеческом эмбрионе на ранней стадии его развития, еще до того, как возникают и формируются большинство связей между клетками мозга. Увеличение объема коры головного мозга влечет за собой создание гораздо большей по объему нервной ткани, чем это необходимо для решения повседневных бытовых потребностей и обеспечения нормальной жизнедеятельности организма. Другими словами, у человека (и в значительно меньшей степени — у высших приматов) формируется огромный резерв объема коры головного мозга, не играющий никакой роли для нужд повседневной жизни.

Если у эмбриона чрезмерное разрастание коры головного мозга происходит задолго до формирования взаимосвязей между различными отделами мозга, как это может повлиять на качество таких связей у человека в будущем? Ответ будет следующим: когда нервные клетки далеких друг от друга отделов мозга начинают прорастать друг в друга, при дальнейшем развитии эмбриона объем мозга играет важную роль в интенсивности и количестве таких связей, формирующихся как внутри самой коры головного мозга, так и вне ее, с остальными отделами головного и спинного мозга. Возникающее в итоге чрезмерное разрастание связей в коре головного мозга можно охарактеризовать как весьма влиятельное «министерство без портфеля», которое в самом буквальном смысле всюду имеет хорошие связи и агентов влияния во всех ветвях исполнительной власти.

Необычно большое число внутрикорковых связей, в частности, предопределяет нетривиальное поведение, творческую одаренность и ассоциативное мышление. Увеличение же числа внешних связей коры головного мозга дает нам возможность непосредственно контролировать движение ядер клеток в стволе мозга, ответственном за речь. Раньше эти ядра контролировались подкоркой, так сказать, на режиме автопилота. И все это — результат «перенастройки» какой-нибудь полудюжины генов-регуляторов[29].

Большая часть подобной «гипертрофии» произошла задолго до того, как мы, люди, появились на исторической сцене. Простое сравнение объема мозга и размеров тела у древнейших людей показывает, что по мере эволюции вида Homo erectus эти изменения привели к невиданному развитию мозга. Итак, зная, что буквально считанные генетические изменения привели к громадному расширению функционального потенциала человеческого мозга, мы вправе вернуться к вопросу о том, какие же невиданные прежде изменения навыков поведения запустили 2,5 млн. лет тому назад процесс быстрого роста мозга?

Пища для разума или разговоры о роли пищи?

Видный физиолог Робин Данбар из Ливерпульского университета, сторонник эволюционной теории развития, высказал утверждение, что животные с относительно крупным мозгом способны помнить большое число особей в рамках социальной структуры своего вида и соответствующим образом общаться с ними. По его мнению, существами, обладающими теоретически наибольшей «социальной емкостью памяти», являются люди.

По сравнению с другими видами животных мы, люди, можем выделить и запомнить в общей сложности более 300 человек — объектов для общения, причем эта способность присуща как людям современного типа, так и неандертальцам. На основе моего личного опыта должен признать, что хотя в школьные годы я, вероятно, знал в лицо более тысячи человек, эта цифра не идет ни в какое сравнение с числом людей, с которыми я сегодня поддерживаю регулярные контакты. Если перенести этот пример в более привычный контекст, надо сказать, что существуют вполне конкретные ограничения по уровню плотности населения, которое способна прокормить определенная площадь саванны. Исследования охотников-собирателей племени кунг в Южной Африке показали, что количество членов семейных групп в среднем составляло несколько десятков, а максимальное число жителей поселения в засушливый сезон не превышало сорока человек. Понятно, что социальные отношения в крупных общинах могут иметь более сложный характер, чем в малочисленных.

Клайв Гэмбл, видный специалист по истории палеолита из Саутгемптонского университета, утверждает, что наши предки (а впоследствии и наши общественные группы) образовывали группы самой разной численности, выполнявшие различные функции. Так, в составе группы ближайших родственников, по большей части состоявшей из ядра семьи, насчитывалось не более пяти человек; численность более крупной и эффективной в функциональном отношении группы не превышала двадцати членов, и, наконец, наиболее многочисленная семейно-родственная община, члены которой не столь уверенно узнавали друг друга в лицо, могла насчитывать от 100 до 400 человек. Реальные возможности обмена навыками и материальными ценностями могли существовать лишь в двух первых группах, тогда как в третьей подобные действия уже были средством извлечения выгоды. Таким образом, эту третью группу саму по себе нельзя считать примером общительности, способствующей развитию мозга[30].

В то время как способность запоминать и узнавать в лицо большое число сородичей вполне может ассоциироваться с крупным мозгом, трудно допустить, что подобный эффект коллективизма мог послужить источником все новых и новых прорывов в развитии человеческого мозга за последние 2,5 млн. лет, особенно если контакты в рамкам коллектива сводились в основном к ухаживанию посредством вычесывания друг у друга из шерсти блох и вшей да обмена любезными гримасами. Время, которое приходилось тратить на более серьезное дело — поиски пищи, поневоле сводило подобные контакты к минимуму.

Робин Данбар и Лесли Эйэлло установили, что в этом контексте наиболее доступным средством ухаживания в социуме первоначально были язык, речь[31], хотя та же речь служила и средством обмена информацией. Действительно, большинство из нас тратят значительную часть своего времени на общение в рамках социума. И все же мне трудно согласиться с утверждением, что дар речи — этот уникальный дар, которым наделены только мы, люди, — использовался в первую очередь как средство ухаживания и установления сексуальных контактов, нежели средство повышения эффективности общения (на охоте, при поисках пищи) и обучения наших отпрысков посредством сообщения им практической информации. Из робких собирателей, бродивших по просторам африканских саванн, род человеческий превратился в одного из наиболее грозных хищников, и произошло это задолго до того, как предки людей современного типа покинули Африку.

Я предлагаю взглянуть на этот вопрос с другой точки зрения. Мне кажется, что именно дар речи был тем уникальным навыком, обладателями которого 2,5 млн. лет тому назад стали родственные виды Homo и Paranthropus, что и позволило им в самом тесном сотрудничестве друг с другом выжить во время засушливых циклов плейстоценовой ледниковой эпохи и тем самым обеспечить дальнейший рост и развитие мозга. Согласно сформулированной Болдуином теории коэволюции в результате «появления новых навыков, предшествующих адаптационным физическим изменениям», представители обоих видов должны были обладать некой исходной формой языка. Трудно возразить что-либо конкретное против того, что этот символический кодифицированный язык, а также его сложный синтаксис и те возможности для широкого общения, которые он открывал, способствовали быстрому развитию сообразительности и интеллекта. Проще говоря, вполне вероятно, что еще более 2,5 млн. лет назад мы обладали способностью общаться при помощи неких знаков, что это способствовало увеличению объема нашего мозга и что наш мозг рост и развивался до некоего порогового уровня, пока мы, совсем как малыш Слоненок из сказки Киплинга, у которого нос превратился в хобот, внезапно не обнаружили, что можем разговаривать друг с другом.

Образное мышление и язык: действительно ли они присущи только человеку?

Нет никаких сомнений, что общение между особями в той или иной форме возникло у животных в глубокой древности. Наиболее сложной и развитой формой общения у животных, бесспорно, являются вокативные, или голосовые, сигналы, необходимость издавать которые обусловила ряд физических изменений в организме человека. Вокативная речь имеет массу преимуществ по сравнению с простейшим языком жестов, не говоря уже о способности обмениваться сложными и даже отвлеченными идеями. Так, благодаря речи мы можем общаться в абсолютной темноте, пробираясь сквозь чащу леса и не видя человека, с которым говорим. Переходя на другой язык, нам гораздо проще скрыть свои истинные намерения, солгать и даже обвести вокруг пальца незнакомых людей. Дети начинают говорить заведомую ложь примерно в возрасте четырех лет. Некоторые ученые полагают, что склонность мужчин шутить в обществе женщин, заставляя последних то и дело смеяться, тоже могла быть в древности элементом сексуального отбора. Впрочем, язык, как и все прочие составляющие культуры, как бы заново создается и внутренне возрождается в сознании каждого ребенка, еще только учащегося говорить.

Мы, современные люди, по праву отделяем себя от всех прочих видов наших ближайших сородичей в животном мире — приматов, живущих сегодня на Земле. К сожалению, мы никак не можем отказаться от сравнений качественного характера. Подобно тому, как мы склонны подчеркивать религиозные и этнические различия у представителей своего собственного вида, мы пытаемся выделить и сформулировать те факторы, которые отличают нас от приматов, чтобы определить рамки понятий «мы/не мы». Крайним выражением подобных претензий на исключительность и различия между современными расами можно считать термин унтерменш (нем. букв. «недочеловек» или «человек низшей расы»), использовавшийся нацистами применительно к народам, которые они подвергали преследованиям и истреблению.

Мы убедили себя в том, что обладаем неисчислимыми интеллектуальными и манипулятивными навыками, которые, словно частокол, отделяют нас от всех прочих представителей животного мира. Всякий, кто пытается заглянуть сквозь этот частокол, неизбежно навлекает на себя упреки в «антропоморфизме». Тем не менее примерно с начала XX в. наш ближайший сородич в животном царстве, шимпанзе, привлекает к себе все более пристальное внимание исследователей, что позволяет извлекать из этого частокола предрассудков колышек за колышком. Однако устаревшие мифы об уникальности навыков человека отмирают с большой неохотой.

Прежде бытовало убеждение, будто люди были единственными существами, умевшими пользоваться орудиями. Когда эта идея утратила былой авторитет, предрассудки, лежавшие в ее основе, были перетолкованы в том смысле, что люди — это единственные существа, способные совершенствовать орудия труда и охоты. А когда была отвергнута и эта версия, нам пришлось утешаться тем, что только мы, люди, способны совершать изобретения и открытия и делать орудия. Но шимпанзе вновь опровергли и этот миф.

Большинство приводимых здесь фактов заимствованы из исследований Вольфганга Кёлера, проведенных в начале 1920-х гг. в колонии шимпанзе на острове Тенерифе. Кёлер, психолог по образованию, пошел гораздо дальше простой демонстрации того, что шимпанзе способны решить эту проблему. Ему удалось весьма элегантно доказать, что шимпанзе способны мыслить не только рационально, но и абстрактно[32]. К сожалению, в те годы нашлось мало ученых, способных по достоинству оценить результаты этих экспериментов. И потребовалось лишь невероятное терпение Джейн Гудолл и других исследователей, чтобы рассеять старые предрассудки ученых и широкой публики в отношении выводов Кёлера. Это произошло уже в конце XX в.

Одним из самых удивительных открытий второй половины XX в. явилось получение убедительных доказательств того, что шимпанзе, представители неговорящих видов приматов, отделившиеся от наших предков на древе эволюции более 5 млн. лет назад, обладают потенциальной способностью говорить, находящейся в стадии формирования. Многих шимпанзе удавалось обучить общаться с человеком. Еще более поразительно, что они способны легко усваивать приобретенные навыки и использовать их в общении друг с другом посредством символического кодифицированного языка. Но самой яркой звездой этой истории по праву считается бонобо по кличке Канзи (бонобо — ближайшие сородичи шимпанзе, а некоторые черты их поведения скорее напоминают людей). Канзи научился общаться с окружающими при помощи сложного языка кодифицированных сигналов. Кроме того, он без труда научился понимать разговорный английский и даже правильно интерпретировать его синтаксис. Уровень его успехов отчасти был обусловлен тем, что он был бонобо (оказывается, бонобо в генетическом отношении ближе к человеку, чем другие виды шимпанзе), однако не исключено, что они были усвоены им в раннем детстве от своей приемной матери-шимпанзе, уроки «обучения» у которой он использовал с максимальной пользой. Эта самка шимпанзе, в свою очередь, была объектом обучения языковому общению и во взрослом возрасте пыталась освоить эти новые символы. Как известно, шимпанзе обладают способностью к абстрактному, символическому и рациональному (предметному) мышлению, а также могут совершать так называемые символические выводы и символические манипуляции, хотя вполне понятно, что в этих действиях они далеко уступают нам, людям. И тем не менее это — вопрос уровня развития. Что же касается языка, речи, то шимпанзе испытывают явные трудности, связанные с отсутствием вокативного (голосового) контроля, и либо недооценивают, либо вообще не понимают важности расширения средств невербального (неречевого) общения[33].